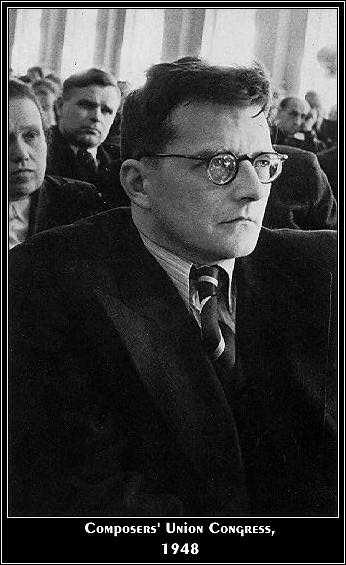

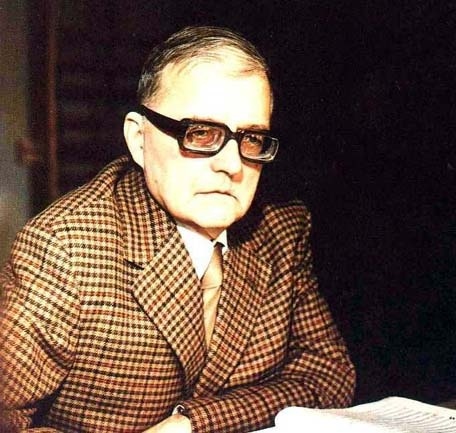

我总觉得,戴眼镜的肖斯塔科维奇与巴金很像。凝视照片,我看见一种忧郁弥漫开来。是的,气质之像比肖像之像要像得多。但还不是本质。忽然就明白了,原来是思想之像——他和他,都是说真话的人。

我总觉得,戴眼镜的肖斯塔科维奇与巴金很像。凝视照片,我看见一种忧郁弥漫开来。是的,气质之像比肖像之像要像得多。但还不是本质。忽然就明白了,原来是思想之像——他和他,都是说真话的人。

巴金刚刚去世。而肖斯塔科维奇已经去世30周年了,1975年8月9日他离开了他热爱的音乐世界。在东方出版社刚刚出版的《肖斯塔科维奇书信集》里,收有许多肖斯塔科维奇的照片。同样,我手头这本浙江文艺出版社十年前出版的《家书——巴金萧珊书信集》也收有许多巴金的照片。巴金更慈祥一些,而肖斯塔科维奇更忧愁一些。

肖斯塔科维奇说:我的交响曲大多是墓碑。肖斯塔科维奇还说:如果有一天,我的双手被砍断,我还可以用牙齿咬住笔继续作曲。后面这句话印在了《肖斯塔科维奇书信集》一书的封底。

书信是历史的底稿,是真实的自传。从1941年到1974年期间,肖斯塔科维奇写给好友格利克曼大量信件,《肖斯塔科维奇书信集》收录约有300封,从中可以读到一位伟大作曲家那种“即使砍掉我的双手我仍然要作曲”的使命感。有意思的是,该书所收录的信件未作任何删改,而那些信原来的信封上常常盖有“已经通过军事检查”的邮戳;而书中注释的篇幅几乎与原信的篇幅相当。

从某种意义上说,《肖斯塔科维奇书信集》及其注释,是肖斯塔科维奇回忆录《见证》的一种见证。比如对写于1942年12月23日的第16封信,格利克曼注释道:“早在30年代,肖斯塔科维奇就开始跃跃欲试,他一直打算通过讽刺手法,把苏联国内的‘先进’人物们反复引用、背诵得滚瓜烂熟的斯大林语录、演说、口号和格言等,用音乐形式表现出来。”艺术研究专家们往往把肖斯塔科维奇比喻成“俄罗斯的贝多芬”,因为他和贝多芬身上有许多共同之处,他们同样拥有反抗的心理、坚毅的性格、勇敢的精神、挺拔的形象,有着同样的谦卑、隐忍和善良;贝多芬有“我不下地狱,谁下地狱”的自我牺牲精神,肖斯塔科维奇在《第五交响曲》中则把自己比作“代世人受罪的现世基督”。

肖斯塔科维奇说,音乐把一个人从头到脚彻底照亮,同时那也是“最后的避难所”。在这“最后”的“前头”,其实还有书信与回忆录是另一种意义的“避难所”。肖斯塔科维奇给好友格利克曼的书信是这样,而自己口述、由挚友伏尔科夫记录的回忆录更是这样。正是《见证》这部杰出的回忆录,让我们看到了一个说真话的肖斯塔科维奇。说真话的中国作家巴金是伟岸的,说真话的俄罗斯作曲家肖斯塔科维奇是挺拔的。“关于往事,必须说真话,否则就什么也别说。追忆往事十分困难,只有说真话才值得追忆。回头看,除了一片废墟,我什么也看不到;只有尸骨成山。我不想在这些废墟上建造新的波将金村。我们要努力只讲真话。这是困难的……”与巴金在世时说真话并且在世时发表真话有所不同,肖斯塔科维奇是在死后让真话的《见证》面世的,而且还不得不“偷运到国外出版”。

这自然让人想起罗曼·罗兰的《莫斯科日记》,这部封存50年才面世的日记,同样让我们看到,真话是可以跨越时空而生存的:在作者生前说出或写下,在时光隧道里跨过一个巨大的无形的抛物线之后,在作者逝世后将来的某个点上让真话“落地”。我手头这部广西师范大学出版社2003年6月出版的版本,罗曼·罗兰的一段话被印在了封底:“这绝对是失控的专制制度,人类正义最神圣的法则,最基本的自由已无任何保障。我的内心在发出痛苦的呼号,我要反抗。我在抑制自己要说、要写的欲望……”痛苦的呼号,呼号的痛苦。痛苦,正是罗曼·罗兰、巴金、肖斯塔科维奇这些作家、艺术家的生存现实,然而,痛苦让真话光辉,痛苦让思想伟大。

谨以此文纪念已经过去的肖斯塔科维奇逝世30周年和即将到来的肖斯塔科维奇诞辰100周年。

◎《肖斯塔科维奇书信集》/肖斯塔科维奇著/格利克曼整理注释/东方出版社2005年9月出版/定价:35.00元

◎《见证———肖斯塔科维奇回忆录》/肖斯塔科维奇口述/伏尔科夫记录整理/花城出版社1998年1月出版/定价23.00元

◎《莫斯科日记》/罗曼·罗兰著/袁俊生译/广西师大出版社2003年6月出版/定价15.80元