【内容提要】本文旨在研究中亚公共行政管理组织导致该地区经济发展结果的方式,探讨了中亚地区公共行政管理中主要的劣质要素,尤其关注政体与公共行政管理之间的联系。本文同时概述了中亚国家作为行政管理改革内容的分权和权力下放,论及了正式的分权和非正式的各级政府间的权力分配。【关键词】中亚 分权【中图分类号】 D73/77.36.3 【文章标识】 A 【文章编号】1009-721X(2008)06-0075-(13)

一、导 言

第一波经济改革主要集中于市场框架的确立,包括私有化和自由化,而目前的争论是以“第二次转型”改革为中心,包括各个层面的组织治理:企业(公司治理)、市场(竞争政策)和国家机 构(公共行政管理),其目的是为了市场的运行。但是,这个领域的改革产生了更多的问题,甚至比基本的市场体制的建立产生的问题更多。本文集中于考察中亚国家的公共行政管理的品质,专门考察四个前苏联共和国:哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。这四国中的大多数至少进行了一定程度的第一波改革(尽管乌兹别克斯坦和在一定程度上塔吉克斯坦在这方面都严重不足),而且都面临着有效率的公共行政管理的建立问题。此外,这四个国家在政体方面也大致相似。该地区的另外一个国家——土库曼斯坦存有本质上的不同,既没有进行基本的市场改革, 也缺乏威权主义的政治制度,因此本文只是略加提及。

本文将从概览对公共行政管理产生影响的主要经济指标入手,特别重视公共行政管理与政体之间的关系。大多数中亚国家公共行政管理的混合政体消极作用方面,提供了很好的范例。最后,本文用很大篇幅探讨分权问题。转型研究中常常受到忽视的一个问题,就是如何正确确定研究的目标:因为只是在国家层面考虑政治决策和经济改革的研究存有明显的缺陷。国际经济政治关系[1](Ananyin,2005: 129-131)和亚国家的行政和市场结构都发生了变革。转型国家成功的公共行政管理改革的要素 之一,就是分权和将权力下放给自治机构(self-governance institutions)。但是,法律上的分权只是冰山的一角,更重要的在于建立政府和地区精英阶层的非正式关系。正是分权的非正式特性和政治制度的特点,导致公共行政管理的发展(以及包括经济制度)问题丛生。

二、中亚公共行政管理的品质

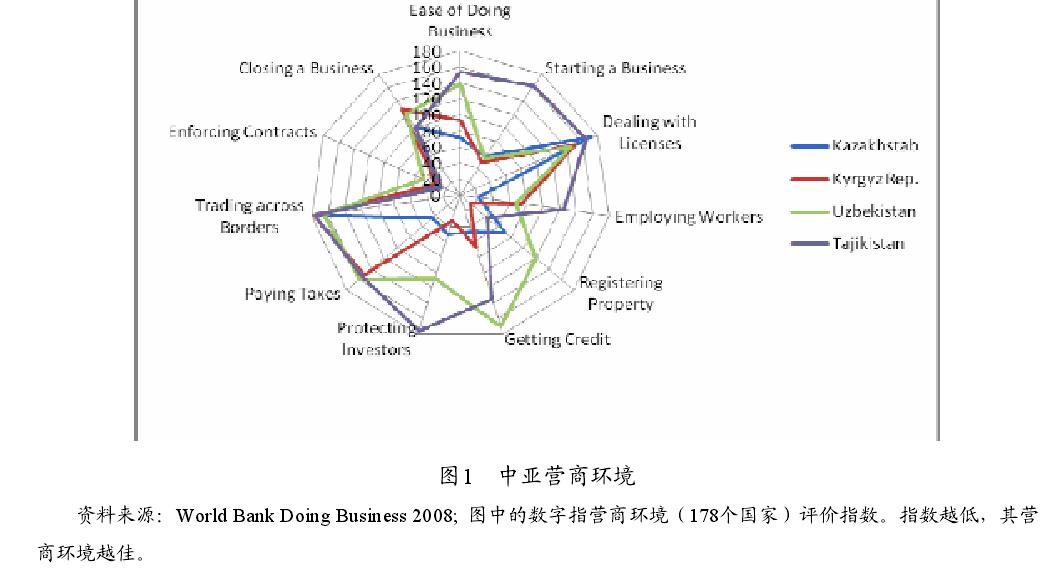

该地区国家的公共行政管理以品质低劣而著称。中亚的法治情况相当糟糕,这些国家的官僚机构不仅不能为财产权提供保护,而且其本身就是私有企业的主要干扰来源之一。世界银行《2008年营商环境报告》(Doing Business 2008)调查的结果表明:中亚的行政壁垒根深蒂固。[2]图1显示的有关国家情况,展示了国家行政管理(特别是过分繁琐的证照制度)、国际贸易方面的障碍和大多数国家过滥和专制的税收规制,这似乎构成了中亚国家营商环境的主要障碍。虽然这份报告没有将土库曼斯坦包括在内,但这个国家缺乏基本人权的状况表明该国肯定缺乏法治[3]。而且,尽管政府在公共行政管理方面已经进行的一些改革,这一点将在下文中阐述,但商界仍然发现政府在消除行政障碍方面无所作为[4]。

从保护国的角度来看,中亚地区经济的一大问题是严重的腐败现象。腐败是所有中亚国家的流 行病,蔓延到经济活动的所有领域。目前,腐败似乎已经成为政府官僚集团的常规现象[5]。据报道,一些政府机关已经处于私人利益集团和犯罪集团的控制之下[6]。在大多数情况下,腐败是该地区经济中发挥关键作用的政治官僚和商业行为者之间关系的“媒介”,其中政府官员似乎起到了带头作用。世行研究报告中的“腐败控制”指数明白无误地表明:中亚经济体的腐败情况极为严重。唯一呈现向上走向曲线的是塔吉克斯坦,这个国家正在从内战中恢复;其他国家在腐败方面的走向曲线要么保持原有水平,要么呈现下降态势。

施瓦茨等人运用世行2002年商业环境与企业绩效调查的数据来比较中亚国家的腐败情况,得出的结论是:较大的国家(乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦)的腐败情况要比较小国家(吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦)轻一些;乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦的情况相差无几,两国在不同领域的腐败情况都较轻。在中亚地区,塔吉克斯坦的腐败可能最为严重。[7]不过,需要引起注意的是,商业环境与企业绩效调查提供的腐败硬件水平指标,乌兹别克斯坦的评分比其他指标的评分要好得多。其最重要的原因是这项调查在行政腐败方面(即企业向政府官员行贿)掌握的情况最为充分,而这个问题在乌兹别克斯坦无关紧要,因为该国的经济以公有部门为主。[8]而且,严格控制的政治制度也限制了信息的获取。在这里举一个行政干预的例子:2002年的总统令规定,对于任何改变了“主要(经济)活动发展范围”的企业,政府将重新收归国有。[9]2005年新的商业环境与企业绩效调查显示吉尔吉斯共和国在腐败方面出现更为严重的负面势头。

三、公共行政管理品质的影响因素

1、动机与资源

中亚国家公共行政管理存在的问题与两个因素有关:其一,支配公有部门关系的动机架构,是造成行为模式缺乏效率的根源;其二,公共行政管理可支配资源的不足,是导致官僚体系低效率的 主要原因,其结果就是官僚体系无法行使职能。这两个因素相互关联,公共行政管理资源的积累取决于影子经济的规模,而后者又取决于合法化决定的成本收益关系;官僚则根据可支配的资源来调整其行为。从“动机”观点来看,中亚官僚体系的低劣品质,也许与社会的非正式制度和政体存在关联性。“资源”观点则认为公共行政管理的低劣品质,取决于国家的制度能力,并受到政治动荡和经济发展的影响。

对于造成官僚低效率(以及总体上的转型失败)的非正式制度观点,在目前的研究著述中很有市场。[10]这表明长时期以来,官僚及其在私有部门的“顾客”一直受到非正式规则的制约,这些规则是从过去的苏联甚至前苏联时代继承而来。基本上,上述规则与两个方面的行为有关。第一,中亚国家政府官员和公众将无所不在的腐败视为传统的“解决问题”的工具。“欧洲的”腐败指在“额外”服务和“特权”待遇方面的非正式支付。与此不同,“亚洲的”腐败指对于政府任何服务的非正式支付。甚至在苏联,中亚地区曾经是特别腐败的地区。第二,政府部门内部关系不是由正式规则和等级森严的组织系统支配,而是受各派别之间的非正式权力平衡的支配。有必要注意的是,许多国家官僚体 制内部非正式的“礼物交换”,也许同样能够提高政府部门的效率。[10]沙旺斯(Chavance, 2008:67)指出:与透明性相关的问题是对官僚体系的非正式关系提出批评的关键所在。[11]不过,非正式架构在不同国家能够成为执法方面不可比拟的重要资源,这种架构有时被视为高效政府的基石。[12]事实上,中亚地区的非正式关系将官僚的特定集团联系起来,与合法和不合法的经济部门都有很深的联系。[13]

官僚集团在利益和身份上分野的起源各不相同。对此,已有的研究成果提到了传统的部族利益,以及苏联的遗产[14],这些在很大程度上都与中亚官僚体制中占主导地位的“部族”制度和政治、经济制度相关。但是,主要的问题是这些制度的延续程度如何,特别是在官僚中的延续程度如何。首先,非正式行为方式并不是一成不变的:莫斯科夫卡娅对中亚社会微观层面发生的变化作了概述。[15]其次,中亚国家(特别是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦)政府花费巨资对高层官员进行国际培训。这些国家在这些方面比俄罗斯更加重视,后者至今仍然陶醉在对本国教育体系的“伟大幻觉”之中。事实上,正是由于传统的苏联式思想的缺乏,哈萨克斯坦才在一些领域,特别是在银行规章方面,取得了改革的成功。[16]这至少也对这些国家官僚体制行使职能产生了一定的影响。珀尔曼和格利森认为哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在改革路径上的分歧,与其说是政策选择造成的,倒不如说是制度价值观造成的。[17]与“基于动机”和“基于资源”的观点相比,尽管人们不能否认传统的部族在中亚国家行政体系中的作用,但也不能过高估计其重要性。

官僚动机(包括正式动机和非正式动机)的第二个来源,可以追溯到目前的公共行政管理的组织体系。这显然也是路径依赖进程的结果,但也要至少比僵硬的非正式制度和实践更加富有弹性。首先,中亚国家的官僚组织形成的时间相对较短,仍然存有重大缺陷。与法制缺陷[18]并存的是公共行政管理正式架构的缺陷,后者会损害官员的动机。这个地区的一些国家在官僚体制的培育方面投入了巨资。哈萨克斯坦是其中的代表,先于其他独联体国家(只有俄罗斯除外)实行了一系列行政改革。1998年,该国为协调公共行政系统的改革,专门设立了受法律保护的公务员局。[19]

最近采取的行动包括:1. 制定公务员行政手册,详细列出公务员在行使特定公务时采取的具体行动清单;确定公务员基本准则(2007年夏通过),由公务员局纪律委员会负责监督执行;2. 推行公务员绩效导向预算。2007年12月,哈萨克斯坦政府通过了《公共规划概要》,规定要在所有级别的公务员和所有公共工程中推行绩效导向预算和规划;3. 拟定所有公共机构遵循的长期战略规划;4. 任命总统特别代表,到所有公共机构中任职。然而,哈萨克斯坦雄心勃勃的行政改革计划,也面临着后苏联国家所面临的传统难题:改革计划未能对政府官员行为产生实际影响,通常自相矛盾,很难贯彻实施。[20]

政府对于官僚控制的缺失,使任何改革都难以进行,或使官僚增加了一个获取收入的来源。无论如何,至少从正式改革方面来看,哈萨克斯坦走在其他国家的前面,因为那些国家甚至未能制定基本的公务员规章。土库曼斯坦的问题尤为突出,乌兹别克斯坦也在一定程度上存在这样的问题。珀尔曼和格利森认为中亚行政改革的原因是来自国际组织的外部压力,而不是来自国内的政治变革。他们对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的分析表明存在着两大战略:哈萨克斯坦集中于“固定匪帮”(stationary bandit)战略,斥资改善官僚队伍,从而促进经济增长和萃取更多的租金;乌兹别克斯坦改革的目的则是将更多的资源交予统治精英,而全然不顾经济方面的后果。[21]

“资源”观点是研讨中的另一种观点。问题在于相对贫穷的中亚国家是否有能力构建卓有效率的 公共部门。事实上,在固有资源和公务员队伍品质之间存在某些关系。比如,哈萨克斯坦公众对司法部服务不满意的主要原因是等待时间过长。而这取决于对公务员处理案件数量的规定,以及公务员的人数规模。[22]资源限制问题在像吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦这样的小国尤为严重,这些国家在经济发展中确实存在着资源限制问题,这与原油出口资源丰富的国家——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的情况不同。特雷斯特曼指出,在后共产党国家中,腐败在经济发展初始阶段和转型启动阶段是完全在意料之中之事。这些因素也会在中亚地区起作用。[23]但是,资源限制问题并不仅仅限于经济领域,这也反映出政府合格机关工作人员的缺乏。这个问题对中亚地区所有国家都有影响,而不论其油气资源是否丰富。以新任命的(甚至是国际培训的)政府工作人员来部分取代原有官僚队伍的做法,通常并不足以改变官僚行为方式。尽管拥有国际经验背景,这些新官僚可能很快就与现存架构同流合污。一些独联体国家对这个问题的解决办法就是完全解散原有的政府机构,从零开始构建新的公务员队伍,但唯一取得相对成功的国家是格鲁吉亚。该国以全新的高效的交通警察取代严重腐败的原交通警察(格鲁吉亚的原交通警察也许是后苏联国 家中最腐败的公务员队伍,哈萨克斯坦的民众就持有这种看法)。但是在这个案例中,国际社会的帮助和该国较小的幅员都是十分重要的因素。像哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦这样的较大国家就很难推行这样的战略。

另一方面,乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和土库曼斯坦丰富的自然资源,会对公共行政管理的发展具有消极的影响。已发表的研究成果中记载了“资源诅咒”(“resource curse”)现象,即所谓“石油国家”的形成过程:政府凭借自然资源方面的收入,推迟公务员制度的建立,缓解官僚低效带来的压力。[23]这个问题确实在中亚存在。[24]但重要的是,资源诅咒与政治制度的特性相联系。有关公务员制度建立的政治影响,我们将在下一部分讨论。

资源限制的另一表现是国家能力的低下。在实践中,国家能力的低下对抑制腐败具有消极的影响20世纪90年代初,由于内战,塔吉克斯坦无法建立富有效率的(即使是能够行使一定职能的)公共行政系统。吉尔吉斯共和国目前的政治动荡,同样会对公共行政系统的建立产生消极的影响。

2.、政体与公共行政管理

从成功的行政改革的观点出发,最有意思的一个问题就是与政体之间的关系。官僚与政客之间的关系,对于理解新兴经济体中掠夺性国家或市场强化政策的存在十分重要。 在发展研究中,基本上有两种主要研究路径。第一种研究路径得出的传统观点认为:高效的官僚体制是民主化的结果(尽管也许不是直接的结果),因此一个非民主国家就很难创建一个效能卓越的公共行政系统。在政体与行政系统品质的相互关系中,研究最充分的是民主化与腐败之间的关系。但所提出的论点大多是针对腐败政客;并没有清楚地论及政客与官僚之间的关系。其假设是官僚直接对(正直或不正直的)政客的动机变化作出反应;这种说法令人质疑。一种认为民主政体会较少产生腐败的重要观 点认为:高度竞争和制衡系统对官僚无效。不过,民主制度能够通过将权力赋予民众来减少官僚的腐败,即民众能够采取直接行动迫使政府改变规则来减少腐败。这样,民主事实上成为民众和政治家相互学习的制度(但腐败官僚却会探求新的寻租方式),其结果是减少腐败。而且,自由的媒体成为另一个揭露腐败行为的工具,因而增强问责性。当然,问题在于民主制度事实上也不能确保高度的问责性。比如,即使公民获得了打击腐败的权利,他们在行使这项权利时会面临集体行动的步调问题。此外,在民主制度中,腐败官僚能够更好地抵御政治家的压力,因为后者无法动用 直接的打击手段。然而,大量的研究成果都揭露了民主与腐败之间负面关系。当然,在后共产党国家中,民主与腐败之间并不存在显而易见的关系,有关乌兹别克斯坦和土库曼斯坦腐败指标细节的讨论,也许会对结果产生影响。

石油国家的影响同样也取决于民主发展的水平。达马尼亚和布尔特以及罗宾森指出,资源诅咒特别存在于低问责制的政体中。德内夫和古里耶夫考察了这种互动的可能途径之一,认为公司运作透明化是潜在的没收威胁的后果。伊戈罗夫探讨了另外一个互动途径:资源丰富国家中的非民主政权倾向于压制媒体,因为它们面临的提供信息的需求较低,因而间接地降低了官僚的问责性。因 此,在动用资源财富消除资源对于公共行政改革的限制方面,民主制度成为一个必要的前提。否则的话,资源就会腐蚀政治、公共行政系统和官僚队伍,导致自成一体的低效平衡的出现。

基于这样的观点,中亚国家政治制度的非民主性质造成了公共行政系统的缺陷。但是,其不同的传统表明:组建优良品质官僚队伍的能力,是促使非民主国家展现超常增长率的关键因素之一。贾马利将独裁政治和官僚政治分为两种不同的非民主政体。官僚政治(或专制统治)制定和颁布法律,在经济绩效方面与民主政治无异。这使得通过“迂回”方式实现经济繁荣成为可能:国家可以 不去同时建立民主制度和实现经济增长,而是在保持非民主政体的情况下集中精力发展经济和行政治理(如优良的行政管理),以实现高增长率。实际上,有许多例证表明:非民主国家有能力创建相对高效率的官僚机器,维系其存在达数世纪之久。非民主政体的主要优点是具有政治能力,能够通过强制力控制官僚体系,对公共机构施加直接的压力。这个观点与有关民主政体的“竞争”和“社会控制”观点一样靠不住。非民主政体中存在着巨大的信息不对称现象,对抑制腐败和遴选官僚都 有影响。而且,非民主政体在通过官僚等级体系进行信息传输时也会出现问题。再者,权力逻辑会对通过任命机制产生的官僚品质产生影响。叶戈罗夫和索宁指出,独裁者往往任命不称职的官员。多德洛娃认为低政治问责性导致膨胀的权力机关从政客中任命官员。历史经验表明非民主国家在经济绩效和治理质量方面存在的巨大差异,我们有理由作出假设:建立优良公共行政系统和经济治理以取代民主政体的能力,是特定类型非民主政体和半民主政体的特性。因此,本文的主要问题就是中亚的特定类型半民主政体是否有能力创建优良的公共管理制度。尽管这在过去遭受失败,但 在未来仍有可能取得成功。

可是,中亚国家的问题是其中大多数(特别是哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯共和国)属于混合政体的类型。这些非民主政府受到动用直接强制力的限制,强行实施其规章。因此,混合政体在官僚发展方面汇集了民主政体和非民主政体的缺点。其一,由于不能动用强制力,国家政治(或更确切地说,占支配地位的部族)倾向于使用腐败作为控制工具。腐败而非压制,成为“政体的血液”。不过,混合政体在以下方面的表现差强人意:控制各政府机构、萃取租金、非常规地将实权转移到官僚体系手中,这是因为高压和公共控制这两种工具都不起作用。其二,低效的官僚机器用 作额外的对私人行为者的“控制工具”。假如国家使用强制力作为统治工具,那么国家就需要高效的官僚机器来实施压制;而如果国家无法动用强制力,低效的官僚机器就成为强大的武器。个人和企业不得不通过行贿和违法来生存(否则就活不下去);但这就是政府能够将他们“扣为人质”和在任何冲突中对他们进行司法起诉的原因所在。)哈萨克斯坦就在新世纪初的几年里提供了“人质扣押”政策的范例。越来越多的研究成果表明:在腐败和民主制度之间存在着一种非线性的二次方、甚至三次方的变量关系:其中低度民主指向腐败的大爆发,而随着民主程度的提高,腐败就会相应下降。当然,两者之间的关系有可能更加复杂。最后,国家功能的丧失是产生劣质独裁政体的原因之一,这在混合政体国家发生的机率要远远高于典型的民主政体国家和独裁政体国家。直到最近,镇压性政体在思想上的导向是削减公共服务。在尼亚佐夫总统的统治下,公共教育系统受到了削减,养老金被取消了,公共图书馆和医院的一部分被关掉。新任总统似乎已放弃了前任政府的极端做法,但作出任何评估还为时尚早。

四、分权和权力下放

1、后苏联区域的分权逻辑

向新的治理方式的过度,决定了在过去几十年中整个世界公共行政系统的发展。发达国家和发展中国家都积极地介入分权进程。在后苏联区域,各级政府之间权力的转移已成为复杂的经济转型过程的组成部分。地域上的分权和将政府服务功能下放到市级自治层面的做法,通常被视为改革成功的关键之举,因而直接与行政改革问题相关。不过,分权治理形式和集权治理形式都有其优点和缺点。而分权和制度框架的特定形式和工具决定了特定分权方案中中心与边缘的相互影响。大多数后苏联区域的国家实行直接治理形式,但不实行政治上的分权,而是建立起明晰的中央和地区 政府的等级体系(也有例外情况:俄罗斯是联邦制国家,乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚设立了自治区域)。甚至连俄罗斯也在1994年建立了高度中央集权的财政联邦制度,地区政府的财政权力十分有限。事实上,实行联邦制的俄罗斯与实行单一制的乌克兰、白俄罗斯或哈萨克斯坦之间的差异尽另外,特雷斯曼认为后苏联国家在财政方面的平均分权水平,要高于其他发展中国家经济体。

需要注意的是,后苏联国家事实上的分权与法理上的分权存在很大的差异。在苏联,各级权力的关系可分为三个方面:第一,国家的正式组织形式是多级别、不对称的联邦制。第二,形式上的 分权,实际上是中央政府占绝对统治地位的严格政治等级体系的组成部分;因此苏联是一个“超级单一制”国家。第三,苏联等级体系却从20世纪50年代开始,演化为拥有非正式财产权和领土权的不同级别权力中心之间进行的协商交换的一种制度,通常是以正式的忠诚交换准自治权力(这在苏联的南方加盟共和国尤为突出)。这种非正式的协商交换制度通常称之为“行政交易市场”。苏联的崩溃改变了行政交易市场的权力平衡。一些新独立的小国由于面临过于强大的外部挑战(如亚美尼亚)或者建立了超过苏联后期的高度独裁的政治制度(如土库曼斯坦),并没有实行任何有实际意 义的分权。而几个较大的国家由于中央政府相对较弱,实行了事实上的分权:地区政府拥有很大的权力,并成为有影响力的行为者。典型的例证是20世纪90年代的俄罗斯:这个国家实行不对称的联邦制,即使在1994年建立高度中央集权的统治制度之后,地区政府仍然按照具有准宪法性质的权力分享协定和通过诸如具有战略意义的征税和“法律战”之类的单边行动,继续维持独立地位。在乌克兰,由地区委员会(oblastnoi sovet)主席领导的地区政府,已成为政治制度中有影响力的行为者,克里米亚自治共和国采用了俄罗斯的单边分权路径。

但是,分权的非正式性质使得它在权力转移中处于脆弱的地位。另一方面,后苏联政体的演变的结果是中央权力的巩固。因此,大多数后苏联国家在20世纪90年代经历了非正式的分权过程,却在地区半独裁政权大力抓权之时转而增强中央集权制。在叶利钦和普京的权力交接之后,俄罗斯的中央集权阶段取代了90年代的分权阶段。但是,按照某些研究观点,即使在普京的第一个总统任期(2000-2004年)和第二个总统任期之初的第一波任命地方官员之时,地区政府仍然能够享有相对较高程度的非正式自治权。乌克兰的中央集权化由库奇马政府发起,开始的时间更早,但同样也 经历了较长时期的非正式地区自治(Turovskiy, 1999)。由于乌克兰与俄罗斯不同,在经济上呈分散性,所以各地区继续在国家政治进程中发挥重要的作用。橙色革命之后的政治斗争,屡屡引发了过于实现联邦制的讨论。但是,非正式的分权占据优势的一般逻辑,要取决于中央层次的权力平衡状况,这一点依然存在。非正式分权得以延续的唯一条件就是中央权力的微弱。这种非正式分权对于许多后苏联国家来说十分合适,这些国家采用半威权主义的混合政体模式和“人质扣押”控制手段。事实上,前苏联时期的中央政府通过武力控制分裂地区的做法遭到失败(导致了未受国际承认的国家的产生),而暂时的退让和接受非正式的分权却为日后重建中央集权制铺平了道路(乌克兰不属于这种情况,但该国目前的政治制度与后苏联的标准有很大的差异)。

这与控制私有企业的机制十分相似:既然分权属于非正式性质,那么就能够采用完全合法的手段来废止;对于分权的有选择推行,则可以用于控制地区精英。正如上文指出的那样,半威权主义政体对公共行政管理具有极为消极的影响。权力下放在半威权主义的环境中同样如此,这一点将会表现出来。

2、中亚的分权

从正式的分权来考量,中亚地区的所有国家都是单一制国家,拥有从过去苏联继承而来的多级 别行政系统:省(oblast, viloyat)和区包括城市和乡村居住区;大城市为省级或区级。地方政府领导人由中央政府任命;省长(akims, khokims, hyakims)是总统的代表和地区行政机关的一把手,也兼任地方立法会议主席(或立法会议主席候选人,如乌兹别克斯坦)。这些国家还有省级和省级以下经选举产生的委员会,但并没有实权,而且通常由行政官员把持。[25]行政系统采取等级制,但下级机关通常接受省长和中央部门的双重领导(乌兹别克斯坦)。乌兹别克斯坦有一个下属的卡拉卡尔帕克 斯坦自治共和国,设有部长会议和议会,但“卡拉卡尔帕克斯坦的自治在书面上是微弱的,在现实中更加微不足道”[26]。塔吉克斯坦的行政区划略有不同,内含戈尔诺-巴达赫尚自治州和共和国直辖区,由中央政府直接管辖(不属于任何省)。最低层的市级政府的确拥有一定程度的自主权[27],如塔吉克斯坦的地方委员会(jamoat)在法律上拥有较大的权力(但在现实中却十分有限)。吉尔吉斯共和国除了普通的地方立法会议之外,于2001开始在乡镇和较大城市中举行镇长和市长的试验性选举。[28]乌兹别克斯坦在行政系统中增加了拥有自主权的地方委员会一级。

吉尔吉斯共和国分权治理的法律框架较为完备,但缺乏现存立法机关的贯彻执行,仍然存在一些矛盾之处。塔吉克斯坦虽然最近正在努力改善立法工作,但该国的法规在很大程度上仍然是以90年代初制定的法律为基础。乌兹别克斯坦除了设立地方委员会之外,并没有采取任何立法措施来推动分权和地方自治工作。在确定权限方面,吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦作出一定的努力来明确中央和地区权限的分配,但这项工作仍未完成。在哈萨克斯坦、特别是乌兹别克斯坦,地方权力控制在中央任命的省长手中。至于财政结构,中亚地区的一些国家将大量的地方税收和部分国家税收划拨给地方政府,作为其财政来源,但是税务管理和税率、税种的决定权则完全由中央政府掌握。而地方政府的税收收入并不足以实现财政自立,仍然严重依赖预算拨款。不过,预算拨款在很大程度上是通过协商交换进行,因此依赖于权力分配。一些国家继续在地区政府和中央政府之间实行不对称的税款额度分配,沿袭苏联时代的财政实施方法,将各个地区的应拨税款额度分开确定。[29]许多公共服务已在法律上分散到各级政府,但缺乏问责机制,而且中央政府对地方和地区政府的决定具有巨大的影响力。[30]哈萨克斯坦和吉尔吉斯共和国的地方政府拥有大量财产(在吉尔吉斯共和国,它们拥有大量地产),但却无法从中获取大量税收。

正如已经提及的那样,正式的分权只是反映了中亚地区的一个方面。在非正式权力结构方面,中亚各国存在着一些差异。该地区最大的国家——哈萨克斯坦在某些方面与俄罗斯和乌克兰的非正式分权的模式相类似,后者出现了重新中央集权化的势头。90年代上半期,哈萨克斯坦经受了严重的经济危机,驱使地区上的行政首长制定偏离中央政府的地区政策。而且,外来投资集中流入石油蕴藏丰富的西部地区,增强了当地精英的协商交换地位,有能力影响地区主管官员的任命。经济成功地区能够得到本地区缴纳的更大比例的税款。哈萨克斯坦非正式分权的结果和机制与俄罗斯的情形十分相似:地方税务机关被接管、对捐款公司给予免税待遇、在实施中央规章方面缺乏连贯性。因此,非正式分权在哈萨克斯坦和独联体其他较大国家十分流行。主要区别也许是哈中央政府对北部地区的分裂威胁表示高度关注,该地区有很大比例的俄罗斯裔人口,而且与西伯利亚之间存有传统的经济纽带。事实上,潜在的国内分裂主义因素使得哈萨克斯坦支持后苏联地区的一体化。

由于1999年的经济繁荣和中央集权的完成,重新中央集权政策的出台有了现实的可能。与乌克兰相同,中央政府通过任命地区主管官员将人事选任作为重新中央集权的工具,而中央政府的前任官员通常被任命为地区主管官员。而且,中央政府通过新成立的哈萨克斯坦国家石油和天然气公司(KazMunaiGas)来重新确立对区域内石油和天然气资源的控制。地区辖地重新划界和将首都从南部的阿拉木图迁到居中位置的阿斯塔纳,这些都削弱了省长的政治自主权。[31]中央拨款的增加使得地方更加依赖中央。[32]当这种势头发展到一定的程度,现实中重新中央集权的成功,便为中央政府在地区层面进行各种自治的实验提供了支撑。2001年,纳扎尔巴耶夫总统批准在乡村进行乡镇领导人选举实验。[33]但是,这项实验在2003年叫停,并因不民主的做法和新当选官员的权力有限而受到强烈批评。如上文所述,地方政府仍然拥有80%的国有企业,但其权限并没有明确划定,自治权实际上相当有限。[34]这样,现在的哈萨克斯坦已成为一个事实上和法律上的高度中央集权的政体。

有关中亚地区其他国家非正式权力结构的构建问题,目前尚无实证予以验证。由于90年代塔吉克斯坦的内战和最近几年吉尔吉斯共和国的政治动荡,人们可以对非正式分权的出现有所预期。中心-边缘权力分布的格局取决于中心政治统治的巩固程度。在塔吉克斯坦,地方权力机关在内战期间 差别甚大,1997年之后则出现了强大的合流现象。[35]另一方面,乌兹别克斯坦在独立时期一直保持高度的中央集权,而且实情如此。地方省长始终受到中央的严格控制。土库曼斯坦也许是本地区中央集权程度最高的国家,省长每隔很短时间就会被解职,也不提供任何合理的解释[36],其原因在于中央政府层面的高度权力集中。

然而,琼斯·卢翁对哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国和乌兹别克斯坦作出了另一种展望。[37]无论事实上的分权状况如何,她记载了政治经济精英中间有关地区利益和政治身份的强烈意识,这在中央 层面的决策中得到了自我展现。[38]分权理论的一个相似概念是“宪政上的分权”,即地区影响中央决策的能力。在中亚国家的案例中,我们很有必要将“非正式宪政”当作一种基本概念,视为制约精英内部关系的统治制度。苏联遗产的一个出乎意料的后果就是地区政治身份的崛起势头要远远强于部族和地方利益的加强。对于今天的哈萨克斯坦来说,地区政治利益十分重要。塔吉克斯坦内战可以视作是一场地区间的战争。[39]至于地区政治身份的“公开宣示”能否延续到最近几年乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的权力巩固之后,尚存有疑问。但有一点是确定无疑的,即中亚中央层面政治的实质,都在 某种程度上与地区的部族竞争相关。[40]因此,即使是重新中央集权本身也可以视为特定地区利益的胜利。特定地区这种“横向”竞争的成功也许只是迈向中央与地区之间更为传统的“纵向”互动关系模式的一步而已,正如阿根廷早年的情形一样。

3、分权与公共行政管理的品质

本文的中心问题,就是要弄清楚中亚地区国家的分权行为是否能够有益于治理品质的提高。然而,到目前为止的情况并不乐观,还没有证据能够表明这种有限的分权和权力下放到地方自治机构的做法,对公共行政管理职能的改善有任何积极作用。导致分权出现问题主要因素有四个:政治财产权的非正式性质、对于个人和企业经济自主权的干预、公共权力机关通过分权的膨胀、缺乏地区内部条件的分权。本人将在下文中详细研讨这些因素。当然,这并不意味着分权不会对公共行政管理的品质产生积极的影响,而是要说明目前的分权在现存制度环境中无法使政府公务员产生新的动机。

如上文所述,占据优势地位的非正式运作和制度,给公共行政管理制造了严重的问题。非正式分权的性质意味着需要继续使用非正式的工具和手段。这并非代表非正式分权就不能对经济发展产生积极的影响:政府官员能够以非正式运作有效地取代低效的公共服务。这正是另一种提出挑战的“润滑剂”腐败理论的逻辑:在某些情况下,如果行政系统和法定系统无法取得高效率,那么像腐败这样的非正式渠道就能够避免公开的障碍,因而起到推动发展的作用。[41]在分权环境中腐败的地方政府之间的竞争,有可能产生两种结果:一是由于腐败而产生“竞次”(“race to the bottom”)效应,据报道印度就出现了这种情况;二是促使政府提高实施对地区企业“伸出援手”政策的意愿,TVE在中国的经历就表明了这一点。最后,低效行政管理对于发展的作用因政治体制而异。艾德特认为腐败 对于高问责性政体具有消极作用,对于低问责性政体不起作用。[42]

有证据表明哈萨克斯坦就有地方官员推行这种促进增长政策:一位省长盖里姆赞·扎季亚诺夫(Galymzhan Zhakiyanov)的例子值得一提。不过,这些举措对改善公共行政管理毫不相干,实际情况恰恰相反,其结果是维护了官僚体制中缺乏效率的状况。在这里,不应忘记的是,非正式分权是中央政府的微弱造成的,因此中央政府在重新中央集权阶段有可能会采取打击较成功的地区领导人的政策措施(扎季亚诺夫也是这方面的有力例证:这位省长和富商被判有罪投入监狱)。事实上,非正式分权的做法具有半合法的性质, 中央政府可以以此作为对付地方政府的压力工具。

但是,如上文所述,分权本身不一定就是促进增长的政策。在特定的正式和非正式制度框架之下,分权只不过是提供了额外的寻租可能性。在这种情况下,行政治理一定糟糕。在半独裁政体中,决定公共行政管理品质的因素之一,就是上文提到的“人质扣押”措施,政府以此来压制潜在的反对派。麦克曼从“经济自主”推论的角度研究了这个问题。[43]为了能够积极参与政治进程和反对在任官僚,公民和企业必须取得一定程度的经济自主。因此,那些半民主的在任官僚大力限制民众的经济自主。 地区政府通常能够有效地掌控个人和小企业的经济自主,这种经济自主实际上构成了民主的基础,所以不同地区的政治体制出现差异。麦克曼记载了吉尔吉斯共和国(以及俄罗斯)民主程度较低地区采用这些措施的情况。因此,政治制度对公共行政管理品质的消极作用不仅体现在国家层面上,而且也体现在地方层面上。而且,分权对于国家与社会之间关系的影响要大于对所涉及官僚内部组织的影响。这样,劣质公共行政管理制造的缺乏效率的范围得到扩大。诺里通过研究乌兹别克斯坦的马赫拉(mahalla)行动计划为这个观点提供了有利的佐证。[44]

由于政体的缘故,本人将乌兹别克斯坦列为中亚分权程度最低的国家。但是,该国在独立后不久就启动了旨在将关键的公共服务管理下放到地方社区(mahalla)的行动计划。[45]这个行动由于其非宗教的性质和马赫拉的基层民主组织特性,而在新世纪之初得到国际上的非政府组织的积极支持。尽管如此,诺里声称:马赫拉只不过是成为国家手中的又一种压迫工具而已。一方面,马赫拉行动计划将社区组织与国家组织合并,因而削弱了社会自我组织的能力,这种做法与苏联政府的做法如出一辙。另一方面,马赫拉显然并没有提升民众公共服务的品质。 最后,期望分权带来的许多积极影响都与跨地区的积极因素流动机会相联系(比如,这是国家内部竞争的必备先决条件)。这种条件肯定存在于发达国家,甚至存在于乌克兰和俄罗斯的欧洲部分,但在中亚却很不确定。哈萨克斯坦在这方面的问题最大:国土幅员辽阔,交通条件不佳(特别是铁路),这些一直是阻碍该国经济发展的严重问题。[46]而且,中亚国家——尤其是最大的国家哈萨克斯坦以及乌兹别克斯坦和吉尔吉斯共和国——存在着严重的地区发展不平衡现象,并且日趋严重。[47]在这样的条件下,国内竞争会受到凝聚效应的损害。政府有选择地向一些地区提供额外的好 处,减轻对其政策的压力,其结果是造成市场体制和经济政策的失败。

五、结 语

中亚公共行政管理的品质低劣,对经济发展产生了消极影响。无处不在的腐败和根深蒂固的行政壁垒都构成了增长的障碍。导致公共行政管理的缺位的因素不一而足:非正式制度、资源缺乏和国家能力欠缺在该地区所有或部分国家都占据重要的位置。政治制度是造成官僚队伍品质低下的一个特殊原因。中亚地区国家的半民主政体比纯民主政体和独裁政体都更有可能造就低效率的官僚队伍,因此无法在没有民主政治转型的情况下,通过“迂回”方式来创建优良的行政治理。而且,这样的政治环境使得该地区好几个国家(90年代的吉尔吉斯共和国、目前的哈萨克斯坦和塔吉克斯坦)不可能进行成功的行政改革。

尽管所有中亚国家在形式上都是高度中央集权制国家,但其中部分国家在90年代经历了事实上的大幅度分权时期和进入新世纪以来的重新中央集权时期,哈萨克斯坦在这方面尤为突出。同时,地区政治身份在政治和官僚体制中发挥了重要作用。但是,中亚地区通过分权和权力下放提升公共行政管理品质的努力未能取得成功。分权的非正式性质使得其作用存有疑问。再者,制度假象是半威权主义国家的典型特征,制度的作用可以与公开宣称的迥然不同。这样,政府甚至能够勿需动用高压手段就可以确保其权力无忧。乌兹别克斯坦马赫拉行动计划的案例表明:分权制确实存在,但事实上成为了国家扩大影响力的“隐性手段”。

(潘兴明 译)

(责任编辑 卢冠霖)

本文系教育部“学习宣传贯彻党的十七大精神和纪念改革开放三十周年”理论研究课题委托项目《中国改革与原社会主义国家改革的比较研究》(课题编号:2008JYJW054)的成果之一。А. 利伯曼,华东师范大学俄罗斯研究中心研究员,俄罗斯科学院经济研究所高级研究员,国际政治经济学博士,德国曼海姆大学经济学博士候选人。

[1] Ананьин О. И. Структура экономико-теоретического здания. Методологический анализ. М.: Наука.2005..СС.129-131.

[2]这项调查的优点是注重客观衡量指标,而非主观衡量指标,在世界银行的治理指数中占据重要位置。

[3] BenYishay, A., and R. Betancourt: Civil Liberties, the Unbundling of Institutions and Economic Growth. Mimeo.2008

.[4] Suhir, E., and Z. Kovach: Administrative Barriers to Entrepreneurship in Central Asia. Mimeo,2003.

[5] Osipian, A.: Corrupt Organizational Hierarchies in the Former Soviet Bloc. MPRA Paper. 2007.No. 7591

[6] Karklins, R.: Typology of Post-Communist Corruption. Problems of Post-Communism. 2002 No.49(4)-

[7]Swartz, B., Wadsworth, F., and J. Wheat: Perception of Corruption in Central Asia. International Business andEconomics Research Journal, 2008, No.7(3).

[8] Knack, S.: Measuring Corruption in Eastern Europe and Central Asia: A Critique of the Cross-Country Indicators, WorldBank Policy Research Paper. 2006, No. 3968.

[9] Олкотт M. Б. Второй шанс Центральной Азии. Москва-Вашингтон: Центр Карнеги. 2005. СС.156-157.-

[10] Leipold, H.: Kulturvergleichende Institutionen konomik. Stuttgard: Lucius & Lucius. 2006.

[11] Dodlova, M., and M. Yudkevich: Obmen Darami v Otnosheniyakh Gosudarstvennykh Sluzhashchikh. HSE WorkingPaper No. 10/2006/01.

[12] Chavance, B.: Formal and Informal Institutional Change: The Experience of Postsocialist Transformation. EuropeanJournal of Comparative Economics, 2008 No.5(1).

[13] Rothstein, B., and J. Teorell: What Is the Quality of Government? A Theory of Impartial Political Institutions. QoGWorking Paper. 2005No. 6.

[14] Marat, E.: The State-Crime Nexus in Central Asia: State Weakness, Organized Crime, and Corruption in Kyrgyzstan andTajikistan. Silk Road Paper, John Hopkins University, 2006.

[15] 参见:Starr, S.F.: Clans, Authoritarian Rulers, and Parliaments in Central Asia. Silk Road Paper, John HopkinsUniversity,2006; Jones Luong, P.: Economic Decentralization in Kazakhstan: Causes and Consequences. In: Jones Luong, P.(ed.): The Transformation of Central Asia, Ithaca: Cornell University Press, 2004.

[16] Московская А. А. Пути экономической и социальной трансформации стран СНГ// Модель системнойтрансформации и социальная цена реформ—опыт России, СВЕ и СНГ. Москва, 2005.[17] Марченко И. На шаг впереди// Эксперт. 21-28 февраля 2005 г.

[18] Perlman, B.J., and G. Gleason: Cultural Determinism versus Administrative Logic: Asian Values and AdministrativeReform in Kazakhstan and Uzbekistan. International Journal of Public Administration, 2007№30, pp.12-14.

[19] Kangas, R.D.: Legal Reform in Central Asia: Battling the Influence of History. In: Burghart, D.L., and T. Sabonis-Helf(eds.): In the Tracks of Tamerlane: Central Asia’s Path to the 21st Century. NDU Press, 2004.

[20] Mahmutova, M.: Sistema Mestnogo Samoupravleniya v Kazakhstane. In: Muntenau, I., and V. Popa (eds.): RazrabotkaNovykh Pravil Igry v Starykh Usloviyakh. Budapest,2001.

[21] Alternativa, Centr Aktual’nykh Isslegovaniy: Administrativnaya Reforma v Kazakhstane: Kuda Dvigatsya Dal’she?Mimeo ,2007.

[22] Perlman, B.J., and G. Gleason: Comparative Perspectives on Third-Generation Reform: Realignment and Misalignmentin Central Asian Reform Programs. International Public Management Review, (2005)6(1).

[23] Turisbekov, Z., Dzhandosova, Zh., Tagatova, A., and N. Shilikbaeva: Administrativnye Bariery kak IstochnikKorrupcionnykh Pravonarusheniy v Sfere Gossluzhby. Almaty: Centr Issledovaniy Sanzh, 2007.[24] Treisman, D.S.: Postcommunist Corruption. In: Fidrmuc, J., and N. Campos (eds.): Political Economy of Transition andDevelopment: Institutions, Politics, and Policies. Kluwer, 2003.-

[25] Mahmutova, M.: Razvitie Mestnogo Samoupravleniya: Strategicheskie Voprosy. Public Policy Research Center, PolicyStudies (2004) №2[26] Epstein, P., and M. Winter: Assessment of Intergovernmental Relations and Local Governance in the Republic ofUzbekistan. Wash.: Urban Institute, 2004, p.42

.[27] Местное управление многоэтничными сообществами в странах СНГ. Под. ред. В. Тишкова и Е. Филипповой. М.Авиаиздат 2001г.

[28] Омуралиев Т. Местное самоуправление в Киргизстане: Итоги десятилетнего развития. В книгеДецентрализация и местное самоуправлениие в Республике Казахстане: выбор приоритетов . Алмата.2004.

[29] Leschenko, N., and M. Troschke: Fiscal Decentralization in Centralized States: The Case of Central Asia.Osteuropa-Institut Munich Working Paper, 2006No. 261; Wright, G.: Report on Decentralization in the Central Asia Region.First Decentralization Initiative Conference, Istanbul, Turkey, 2006.

[30] Nicolov, D.: Decentralization and Decentralized Governance for Enhancing Delivery of Services in TransitionCountries. Mimeo, 2006.

[31] Cummings, S.N.: Kazakhstan: Centre-Periphery Relations. L.: Royal Institute of International Affairs, 2000; JonesLuong, P.: Economic Decentralization in Kazakhstan: Causes and Consequences. In: Jones Luong, P. (ed.): TheTransformation of Central Asia, Ithaca: Cornell University Press, 2004; Paarmann, B.: Evolving Centre-Periphery Relationsin Transition Countries: The Case of Kazakhstan. MPhil Dissertation, University of Cambridge, 2007.

[32] Ufer, H., and M. Troschke: Fiskalische Dezentralisierung und regionale Disparitaeten in Kazachstan. Osteuropa-InstitutMunich Working Paper, 2006No. 262

[33] 这与中国农村的选举相类似,参见:Thurston, 1998)Thurston, A.F.: Muddling Towards Democracy: Political Changein Grassroot China. U.S. Institute of Peace Peaceworks, 1998No. 23

.[34] Gutovnik, M.: Decentralization Reforms in Kazakhstan and Kyrgyzstan: Slowly and Unsteady, International Assessmentand Strategy Center, Working Paper , 2006.

[35] Олимов М., Олимова С. Этнический фактор в местное самоуправление в Таджикстане. В книге Местноеуправление многоэтничными сообществами в странах СНГ . Под. ред. В. Тишкова и Е. Филипповой. М. Авиаиздат2001г.

[36] Leschenko, N., and M. Troschke: Fiscal Decentralization in Centralized States: The Case of Central Asia.Osteuropa-Institut Munich Working Paper, 2006No. 261.

[37] Jones Luong, P.: Sources of Institutional Continuity: The Soviet Legacy in Central Asia. Mimeo, 2000.[38] 这些与乌克兰地区利益的重要性相似,尽管其形成的机制不同。

[39]Олкотт M. Б. Второй шанс Центральной Азии. Москва-Вашингтон: Центр Карнеги. 2005. С.146.

[40] Starr, S.F.: Clans, Authoritarian Rulers, and Parliaments in Central Asia. Silk Road Paper, John Hopkins University,2006.

[41]Dreher, A., and M. Gassebner: Greasing the Wheels of Entrepreneurship? Impact of Regulation and Corruption on FirmEntry? CESifo Working Paper (2007)No. 2013

.[42] Aidt, T., Dutta, J., and V. Sena: Governance Regimes, Corruption, and Growth: Theory and Evidence. Journal ofComparative Economics, (2008)No.36.

[43] McMann, K.M.: Economic Autonomy and Democracy: Hybrid Regimes in Russia and Kyrgyzstan. CambridgeUniversity Press, 2006.

[44] Noori, N.: Delegating Coercion: Linking Decentralization to State Formation in Uzbekistan. PhD Dissertation, ColumbiaUniversity, 2006.

[45] 详见:Epstein, P., and M. Winter: Assessment of Intergovernmental Relations and Local Governance in the Republic ofUzbekistan. Wash.: Urban Institute,2004; Noori, N.: ibid.

[46] Ekspert Kazakhstan (2007): Strana na Nitochkakh. Ekspert Kazakhstan, December 3

[47] UNDP: Uzbekistan – 2005 Human Development Report: Decentralization and Human Development. Tashkent, 2005;Ufer, H., and M. Troschke: Fiskalische Dezentralisierung und regionale Disparitaeten in Kazachstan. Osteuropa-InstitutMunich Working Paper, 2006No.