【内容提要】 在过去30年间,东欧政治经历了一个异常曲折、动荡和艰辛的历程。自20世纪70年代起,东欧各国普遍陷入难以自拔的多重危机之中。始于1989年席卷整个地区的政治剧变之后,以“民主化”、“市场化”、“欧洲化”为目标的转型成为东欧各国政治发展的主旋律。经过20年的转型,无论就民主的巩固、市场经济的运转及融入欧洲的进程来看,整个地区次区域间的差距明显拉大,多样化无疑将继续主导东欧未来的政治发展。东欧近30年的政治变迁表明,如何让本土因素更好地主导未来的转型进程,是东欧各国面临的一个巨大挑战。

【关键词】 世界政治 东欧 政治 变迁

【作者简介】 郭洁:北京大学国际关系学院讲师。(邮编: 100871)

“东欧”是一个地理范围十分模糊而政治身份又非常特殊的概念。米兰·昆德拉(MilanKundera)曾说,这是一块在最小化的空间浓缩了最大化的多样性的地区。就其政治身份而言,“东欧”在冷战时期是一个有特定所指的概念,具体即指波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫、保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、德意志民主共和国等八个欧洲社会主义国家。1945年,伴随雅尔塔体系的形成,这些国家被纳入了苏联的势力范围,此后三年曾实施过短暂的联合政府政策,欧洲冷战打 响后,便放弃了通过人民民主走向社会主义的国家发展目标,转而采行苏联模式的社会发展道路。1989年,首先从波兰开始,东欧各国发生了连锁性政治剧变,自此走上了向“民主化”、“市场化”和“欧洲化”转型的漫漫长路。

中国改革开放的30年,在东欧可谓戏剧性变化的30年。以下本文将从比较政治的角度出发,就东欧国家剧变前后30年间的政治发展历程及变化、走势等加以初步考察。

一、社会主义的最后一程

20世纪70年代末至80年代末的10年,是东欧社会主义走过的最后一段历程。在此期间,无论就经济、政治还是社会领域来看,各国均不同程度地遭遇了自 改革年代以来最为剧烈的变动和危机。从某种意义上可以说,正是这10年间内外条件的变化共同促成了1989年东欧社会主义大厦的集体坍塌。

首先,在经济领域,危机主要表现在以下几个方面。

第一,改革愈发举步维艰。东欧的改革始于1953年夏,当时以匈牙利为代表的部分国家实施了名为“新方针”的改革尝试。此次改革虽以失败告终,但作为一次可贵的探索为日后的改革提供了有益的借鉴。1960年代中后期,东欧再度兴起革新热潮,其结果在不同的国家产生了不同的命运:在捷克斯洛伐克,号称“布拉格之春”的改革运动尚未充分展开便招致华沙条约五国的武装干涉,不幸夭折;而 匈牙利的“新经济机制”的改革则得以避越“雷区”,以“静悄悄”的方式稳步前行;波兰的改革进展缓慢并不断趋于保守,最终引发了严重的经济和政治危机。1970年,新上任的波兰领导人盖莱克(Edward Gierek)重新调整改革策略,强调借助西方的资金、技术、设备加速经济发展,在改革的最初五年,国民经济得到了显著改善,但紧接着五年,由于大量借贷、过度投资导致了外债激增,整个经济由此陷入恶性循环。自1970年代中期,匈牙利以市场为导向、渐进式的分权化和自由化改革也渐渐失去了发展的动力,由于改革承诺与社会不断上升的期望之间产生了越来越大的鸿沟,到80年代,人们已经不怎么相信改革了。[1]在东德, 1973年昂纳克(ErichHonecker)接替乌布利希(WalterUlbrich)出任党的最高领导人。此后十余年间,昂纳克对改革始终持相当保守的态度。总体看来, 1980年代的东欧,改革任务比先前任何一次都更为艰巨。同时,由于经济明显收缩,改革渐渐失去了社会各界的支持,更有甚者,经济与社会状况的恶化直接引发了部分阶层的直接反抗,1980年代初波兰的团结工会危机便是一个典型实例。

第二,宏观经济持续衰退。东欧国家的经济发展普遍依赖于低廉的能源价格 和进口替代战略, 1973年由第一次石油危机引发的国际原油价格暴涨,加之同期建立在低工资、低成本基础上的东亚及拉美新型工业化国家的崛起带来的国际市场竞争加剧,给东欧各国带来了巨大的压力,并直接引发了经济的持续衰退。从1976至1982年,以物质生产净值衡量的总增长率从平均6%下降到2%,即使像匈牙利、波兰、南斯拉夫三个率先实行经济改革并取得一定成就的国家,也未能阻止经济下滑的势头。据世界银行相关数据显示,匈牙利的年增长率在能源危机爆发后最初几年尚能艰难维持在年均6%的水平,但到1980年便步入零增长。波兰的情况更为严峻, 1981—1982年国民经济连续两年负增长,降幅分别达10%和4. 8%。1973年前,南斯拉夫经济态势虽然动荡,但总体上仍能保持增长,但进入80年代后经济基本上呈连年下滑趋势。[2]由于抑制不断上扬的财政赤字、阻止经济持续下滑与人民生活的回落,急需大量的资金投入,各国不得不向国际信贷市场寻求硬通货贷款,其结果是在原有结构危机的基础上又催生出债务危机,并进而坠入了所谓“外债陷阱”。1980年代中期,波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等国均背上了100亿到300亿数额不等的外债包袱。沉重的外债负担不仅大大削弱了各国的生产投资能力,也使得各国人民生活水平的改进陷于停顿甚至恶化,部分消费品、粮食和服务的短缺趋于严重。

第三,“第二经济”对中央计划经济的挑战加剧。20世纪70、80年代,整个东欧尤其是匈牙利、波兰,出现了与国有经济并存的正式和非正式的私营部门,即所谓“第二经济”(second economy)。[3]“第二经济”的兴起是东欧国家经济改革进程中最重要的发展趋向之一。自20世纪70年代,除了私有或半私有的农业经济外,私人经济在诸如交通、建筑、零售、饮食及其他服务类行业中的比重呈不断上升趋势。通常,政府一旦取消限制私有经济的禁令之后,由于私营活动拥有较大自主权 且往往能带来较高的收入,接着便会有大量的资源和劳动力涌入“第二经济”。在改革的社会主义国家中,“第二经济”的发展势头非常迅猛。以匈牙利为例, 1980年代中期,私营经济的产值已占国民生产总值的1/3强,整个社会约60%的服务业、80%的建筑业以及15%的工业产出,来自于“第二经济”。[4]私人经济的发展在一定程度上改善了商品供应,缓解了短缺现象,减少了社会紧张,但同时也创造出新的不平等,并以一种非常激进的方式改变了社会主义的生产关系。1982年,匈牙利通过了一系列私人产权合法化的规定,以期通过对意识形态话语的重构来 摆脱这一困境。此举在促进现有信仰体系发生系统性转型的同时,大大拓展了“第二经济”企业家的财产权和行动空间。不过,后者似乎并不满足于此,几年后他们组织成立了代表自身利益的独立组织,并联合其他社会团体向政府施压,要求被赋予法律地位,从而向国家不仅对生产而且对经济组织和社团进行控制的权利提出了挑战。如此,“第二经济”便开始以一种特殊形式对现存体制发起了反抗。[5]

在政治与社会领域,局势的复杂和紧张在以下几个层面表现突出。

第一,党内信仰危机与力量分裂。1980年代,由于深化改革的承诺与现实成功之间的差距越来越大,东欧各国党内普遍出现了意识形态信仰危机,具体表现为:党员的士气不断下滑,对制度的优越性和党的执政能力失去信心,对指导思想的科学性产生出怀疑,年轻党员开始寻求重建欧洲认同,等等。对此,前东德的一名持不同政见者曾回忆说:“在50年代,当人们谈论政治时,总会有一位共产党同志站出来维护党的立场。可是到了70年代和80年代,在对政治问题进行争论时,共产党员们不是离开会场就是建议换一个话题。”[6]不仅是普通党员,体制的拥护者和执政阶层的精英也开始对社会主义信念产生动摇。信仰的失却在改革年代很 大程度上是一个难以逆转的过程,就像匈牙利经济学家科尔奈·亚诺什(JánosKornai)所言,那些旧的世界观已经在其心中坍塌的人,将无法再全力以赴并重拾往日的信仰与激情。[7]党内的信仰危机不仅威胁了现有体制的稳定,对政权的日趋瓦解也产生了难以估量的影响。在党的意识形态日趋动摇的背景下,政权内部的权力斗争与冲突也逐渐走向公开,最初表现为观点分歧,而后便是林立党派间的持续对抗,最后发展为具体的竞争平台,从而加速了党内的分裂和力量的消蚀。

第二,社会意识形态的分散与多元。伴随着官方意识形态影响力的弱化、“第二经济”的快速增长,以及大量接收来自西方的媒体信息、语言技能、其他教育方式等,在东欧,一种带有自治性质的“第二文化”(second culture)也随之兴起。相对于由国家或执政党组织和管理并受官方意识形态影响的“第一文化”或主导性文化,这种涵盖了亚文化(subculture)、反文化(counterculture)及其各种替代形态的“第二文化”,带有明显的偏离甚至对抗主流价值观的色彩。从某种意义上说,“第二文化”并非完全否定“第一文化”,通常情况下,它更多地表现为忽视后者的某些方面,并以自己的特有形态去加以替代或补充。同世界其他地方相类似,在东欧,参与这种非主流文化的通常主要是青年人。自1970年代起,他们曾掀起了一波又一波的文化浪潮,如嬉皮士运动、爵士运动、乡村音乐等。在捷克斯洛伐克,摇滚乐成为叛逆的象征。1976年,当局监禁了当时甚为流行的“宇宙塑料人”(ThePlastic People of theUniverse)乐队的部分成员,引发了社会的强烈不满和大规模抗议。1980年代初,当朋克运动风靡西方之时,东欧也出现了许多类似的乐队,它们经常编唱一些带有政治反叛意味的歌曲。当时在东欧,无论是社会意识形态受到较为严密控制的捷克斯洛伐克、东德等国,还是社会氛围相对宽松的波兰、匈牙利,“第二文化”的发展态势及其对“第一文化”产生的巨大冲击,都令各国政权感到了越来越大的压力。此外,宗教主义、平民主义、民族主义、自由主义等各种思潮和观点在东欧社会主义的最后10年中也表现出前所未有的活跃。[8]

第三,“第二社会”的兴起与发展。在“第二经济”、“第二文化”不断扩大、蔓延的过程中, 1970年代中期以后,与国家和政府所代表的所谓“第一社会”相对立的另一维度的社会网络即“第二社会”(second society)在东欧开始成长起来。[9]各种协会、俱乐部及其他类似组织在社会中大量涌现,涉及领域包括文化教育、社会 保障、宗教、慈善、环保等。其中,有些组织以明显不关心政治的姿态开展活动,而有些则热衷于介入政治并提出了自己的主张和要求。在这类组织中,反对派运动表现得尤为活跃。[10]所谓“反对派运动”,意指通过充当公共角色、创建信息网络等,“以一种超出面对面交流并为个人控制以外的行动承担责任”的活动。[11]在东欧,反对派运动的壮大与“赫尔辛基进程”(TheHelsinki Process)有着密切的关联。该进程始自1975年欧洲安全与合作会议第一次首脑的召开。当时,共有包括苏联和除阿尔巴尼亚以外的东欧七国在内的35个国家参加了此次峰会,并一致通过和共同签署了关注共同观念和普遍人权标准的《赫尔辛基最后议定书》(TheHelsinkiFinalAct)。“赫尔辛基进程”鼓励了苏联和东欧的一些社会力量自发组织起来,就其国内对相关决议的遵守情况进行监督。[12]1976年5月,第一个“赫尔辛基团体”在莫斯科成立。1977年初,在捷克斯洛伐克出现的七七宪章运动(Charter 77),后来发展为东欧国家同类社会力量中最具广泛影响力的一个。[13]从一定意义上可以说,“赫尔辛基进程”为东欧各国的反对派运动提供了外部支持。

事实上,尽管1980年代的东欧深陷无以自拔的多重危机之中,但几乎没有人 预言东欧的社会主义制度会在此间的某个时候崩溃。原因很简单,东欧是苏联的势力范围。自第二次世界大战结束后直到1980年代中期,确保东欧的社会主义制度不动摇、确保东欧始终在处于苏联的控制之下,一直是苏联对东欧政策的两大重要支柱。即使是1985年入主克里姆林宫的戈尔巴乔夫(MikhailGorbachev),在其执政的头两年,在与东欧的关系问题上亦未越出这一雷池。从1987年起,情况开始发生了变化。是年11月,标志着戈尔巴乔夫“新思维”理论正式出台的《改革与新思维》一书公开出版。作者在书中就苏联与东欧国家的关系问题表现出前所未 有的灵活性,表示愿意让东欧在推动国内经济、政治改革方面享有更大的自由行动空间。[14]1988年3月,戈尔巴乔夫访问南斯拉夫,在会后双方发表的公报中,苏联将其对苏东关系的“新思维”作了首次公开表述。公报称,苏联将无条件地遵守社会主义国家间平等和互不干涉的原则,并充分尊重社会主义各党及各国独立地决定自身发展道路的权利。6月28日,戈尔巴乔夫在苏共第19次代表会议上发表的讲话,更清楚地表明了他反对军事干预东欧事务的立场。[15]是年底在联合国大会的主题发言中,戈尔巴乔夫再次重复了这一立场。他强调,“选择的自由”是一 个“普世原则”,无论对于资本主义国家还是社会主义国家,无一例外,都是适用的。除此之外,苏联还向联合国做出重要承诺,称在1990年年底之前,除继续履行有关的裁军协定之外,准备将苏联军队、军备及设施撤出其固守了40多年的东欧势力范围。[16]凡此种种,均意味着“勃列日涅夫主义”(BrezhnevDoctrine)实际上已被一种倡导不干涉东欧事务的、新的苏东关系指导方针所取代,西方将此新方针称为“辛纳屈主义”(SinatraDoctrine)。[17]就其本意而言,戈尔巴乔夫对东欧政策的新思维,是想通过改革联盟内部关系和推动东欧各国采取苏联式的体制内改革来再度加强苏联的国际地位,改善苏东国家的社会主义形象。但是,他严重低估了联盟内在的脆弱性。戈尔巴乔夫激进的改革政策及苏联对东欧盟国政治控制的放松,增强了波兰、匈牙利等东欧各国党内改革派的力量,同时鼓舞了党外的民主反对派,为接下来这一地区政治局势的骤变提供了外部条件。

20世纪80年代,虽然国内外形势较之此前几十年发生上述许多重大变化,但事实上直到1989年到来之前,制度崩溃的迹象在东欧各国并未充分展现。在每个国家,危机形势如何一步步地引发了政权的最后崩溃,情况有所不同。在那些经济改革比较深入、较早实行开放政策并与西方联系相对紧密、体制外反对派力量比较强大、执政精英内部分化与冲突比较突出的国家,剧变首先发生。在这些国家中,执政党试图重塑其执政的社会基础,由此点燃了政权剧变的火苗并最终引发了崩溃。1988年12月至1989年1月,波兰共产党召开中央全会,决定同最大的反对派组织团结工会举行谈判,此举标志着波兰党最终放弃了对国家权力的垄断。接着,其他东欧国家紧随其后。先是匈牙利,是年夏,执政的共产党与反对派举行圆桌会谈,9月11日,匈牙利当局决定开放同奥地利之间的边界,这一决定很快引发了东德政局的崩溃。11月9日,竖立达28年之久的柏林墙轰然倒塌。数天后,捷克斯洛伐克的“天鹅绒革命”拉开帷幕。此后不久,罗马尼亚的齐奥赛斯库(NicolaeCeausescu)政权被推翻,保加利亚党内发起“宫廷政变”,将日夫科夫(TodorZhivk-ov)赶下台。接着,南斯拉夫陷入分裂内战,最终,阿尔巴尼亚亦未能幸免。20世纪80年代末90年代初的东欧,就是这样以一种出人意料的方式如滚雪球般相继抛弃了社会主义制度。

毫无疑问,政治剧变是积蓄已久的东欧危机的一次总爆发。20年后的今天,回顾起东欧发生的这场影响至深至远的历史巨变,仍然令人不由地深思:建设了长达40余年的东欧社会主义大厦何以在如此短的时间里无一幸免地突然发生集体坍塌?是什么因素使得东欧民众如此一致地向往逃离现实社会主义的束缚?诞生于冷战背景下的“多米诺理论”及在此基础上衍生出的“滚雪球”或示范效应等分析概念固然对问题的理解有启发作用,然而,邻国事件的刺激说到底是一个外部因素,而促成制度崩溃的根本原因,尚需到其内部去寻找。事实上,在剧变发生前夕,东欧各国无论存在怎样的差异,但都具备了一种共同的、能够促成“一推即倒”的因素,这便是:无论哪国的民众,对现实境况均深感不满,他们渴望变革。在此基础上,随着与外部世界交往的日渐增多,对制度优越性的怀疑情绪蔓延开来。东欧人愈益清楚地意识到,横亘在他们与西欧人之间的不仅是道意识形态的屏障,更是一道经济铁幕。这道铁幕已将它们推到了欧洲的边缘。如同美国经济史学家伊万·拜伦德(Ivan T. Berend)所言,东欧的落后由来已久,不可单纯归咎于这场社会主义实践,但不可否认的是,“国家社会主义没能成功地实践它的诺言,相反,却使这种落后状况保存了下来”。[18]近半个世纪苏联式社会主义试验的集体失败,促使人们重新寻找实现国家现代性的新道路,或许这就是东欧政治大地震背后的内在逻辑。

二、20年风雨转型

1989年随着社会主义制度在东欧的集体崩溃,东欧的历史翻开了新的一页。柏林墙倒了,铁幕缓缓垂落,虽然冷战格局还未最终瓦解,东欧人已迫不急待地踏上了“重返欧洲”之旅。如上所述, 20年来东欧转型的旗帜和方向可以概括为“民主化”、“市场化”、“欧洲化”,具体而言,亦即三个明确的目标:建立并巩固以多党制为基础的议会民主制、确立并完善以私有制为基础的市场经济体制,以及融入欧洲一体化进程。本文将从转型的角度阐释世纪交替的20年间东欧所走过的风雨历程。

(一)“民主化”转型

在东欧,抛弃社会主义体制向西方式政治、经济体制转型的进程,最先始于政治领域。而在政治领域,转变的第一步是从实行多党制开始的。

1.多党格局的形成与演变

1989年1月,波兰率先迈出了向多党制转变的步伐,此后直至1991年4月阿尔巴尼亚议会通过《宪法主要条款》允许自由建党、实行多党制为止,一党制的相关条款从所有东欧国家的宪法中消失。

多党制政治原则的确立,为随后东欧政党格局的形成和演变准备了必要的前提。最初,由于政治变革来得相当剧烈和突然,“摸着石头过河”成了东欧政治转型伊始的突出特点。在各国实行多党制后,各种各样的政党和组织如雨后春笋般涌现出来,数量从几十到几百不等,规模大到数万人,小到几十人。当然,一开始在政治生活中扮主角的多数还是那些在剧变过程中曾积极发挥作用并拥有广泛社会基础的政治力量,比如波兰的团结工会、捷克斯洛伐克的公民论坛、匈牙利的民主论坛等。

事实表明,这种明显带有剧变烙印的政党格局具有很大的不稳定和过渡性。在各国局势渐趋平缓后,以上格局很快被打破,那些处于两极对峙或单极独大的政党开始进一步分化,同时新的政治力量逐渐壮大并登上了主流政治舞台。从1990年代中期开始,东欧政党谱系较之剧变初期日趋明晰,除了极左、极右两组极端力量外,若以传统的左、中、右三翼来划分,东欧的左翼力量主要包括新、旧社会党(亦称改建社会党和重建社会党)及从前共产党中分化出来的各类传统或温和的左派政党或组织,其中社会党的力量最为强大、组织也最为健全,是多数东欧国家左翼力量的主体。位于光谱右边的主要是代表东欧共产党执政前传统强势集团利益的保守派政治力量,主要包括各类新老资产阶级和小资产阶级政党。从政治倾向看,多数主张民主自由,强调继承欧洲基督教传统,反对马列主义意识形态,主张 实行彻底私有化和市场经济,减少国家干预。夹在左右两翼之间的中派政党,主要包括那些倾向于公民社会价值与个人权利,较多地代表中产阶级和知识分子的自由派政党。中派势力在剧变初期曾有过一定影响, 1990年代中期以后,其身份特征逐渐弱化。[19]

同当前许多国家的情况一样,在现实党派斗争中,东欧左、右两翼政党间意识形态的作用也日趋淡化。多数情况下,二者在思想信念或政策主张上的差异并不构成选民择此弃彼的实质性依据。不同的人在现实转型过程的感受和境遇及其对当前政府各项政策的满意与否,与选票的流向往往有着更为直接的关系。由于整个社会仍然处于转型之中,东欧国家的政党政治有一个突出的特点,即无论各派政党在竞选中打出何种旗号、抛出怎样的纲领,对于“民主化”、“市场化”、“欧洲化”的转型目标都持拥护立场,东欧政治的钟摆现象也只是在这一范围内来回摆动。

目前在东欧各国,政党数目较剧变之初已大为减少。就目前情况来看,虽然参加议会选举和总统竞选的党派有时还是很多,但多数规模较小、组织松散,最终能取得议会入场券的通常只有为数不多的几个。在数目降下来的同时,东欧各国议会党团的主角也趋于稳定,剧变初期那种“新面孔”迅速出现又很快消失的情况已不复存在。同样,在议会选举中杀出黑马的情况也已颇不多见,左、右翼力量中分别有两三个大党持续共同主导议会成为政治生活的常态。

2.议会民主的实践和趋势

向多党议会民主制的转型,意味着必须使议会在国家政治生活中居于核心地位。对于转型初期的东欧各国而言,虽然它们均有现成的代议机构,但由于这些机构在社会主义时期大多处于党的事实领导之下,其立法和监督功能相当地微弱。

1989年的政局突变将东欧各国议会迅速推向了政治生活的前台。

在东欧,多数国家的议会采取一院制,这也是近20、30年间民主转型国家的一个普遍趋势。在实行两院制议会的国家中,上院通常主要有三种功能:一是代表各行政区划的地方利益。波兰、波黑的上院即属此列;二是代表社会不同行业、不同职业群体的利益。斯洛文尼亚的上院就是一个典型的例子;三是对下院形成制衡。在这一方面非常有代表性的是罗马尼亚的参议院,该院同众议院一样拥有立法权。东欧各国立法机关的规模大小差别很大,最小的如波黑下院,仅设42席,最大的则是大过它十倍有余的波兰下院,共有460席。目前,东欧各国议会下院均以四年为一任期,上院也大抵如此。

剧变后多数东欧国家选择了一种介乎英国议会制与法国半总统制之间的混合政体模式。每个国家均设有总统一职,但与西方实行议会制政体的国家不同,东欧各国的总统并非单纯的虚位元首,而在一定程度上享有宪法所赋予的行政权力。之所以如此,很大程度上也是同转型初期东欧局势的普遍动荡有关。在政党格局尚未形成、议会尚不能有效运转、政府相对弱势的情况下,设置一个拥有一定实权的总统能够起到团结全社会并带给民众某种方向感的作用,同时在一定程度上也能或多或少地弥补民主制度发育不良、代表制度不健全所带来的缺陷。由于此种制度安排,总理、内阁加上总统便构成了三大行政权力主体。[20]

近20年来,东欧各国一般都举行了4—5届总统选举和5—7届议会大选。在剧变后最初10年,由于民主机制发育不良、法制不健全,频繁的选举导致了频繁的行政轮班,整个地区的议会民主实践表现出很强的“实验性”色彩。进入21世纪以来,随着制度化和法治化建设取得较大进展,选举周期逐渐稳定下来,相应地,政府更迭也不再像前期那样频仍。不过,在东欧,一个党连续两次或两次以上赢得多数上台执政的情况也并不常见,更普遍的现象是左右两翼主要政党轮流坐庄。截至目前,这种政权在左右政党间交替轮换的情况,多数国家出现了两三次,个别国 家则高达五六次。大体从时间上可以归纳出以下几个阶段:剧变初期,由于反共思潮大大压缩了左派政党的生存空间,多数中、右翼反对派力量赢得首次自由选举并组阁; 1993—1995年前后,经济衰退引发了政治反应,多数选民因不满于制度转型带来的生活水准及其他一系列社会指标的急剧滑坡,将选票转而投给了在野的左翼政党,结果,东欧左翼纷纷登台执政; 1997年前后,东欧政坛又普遍向右回转,执政的左翼各党在议会大选中败下阵来,右翼政党接管政权;此后不过两三年,东欧又出现了左翼复兴浪潮,从2000开始,罗马尼亚、阿尔巴尼亚、波兰、匈牙利、捷克 等国左翼政党先后赢得议会大选,再度坐庄; 2005年之后又是新一轮的政权易手。

3.公民社会的发展

探讨东欧“民主化”的进程与进展,离不开对作为自治机构的公民社会(或公共社会)发展状况的整体考察。对于现代民主国家而言,公民社会不仅是衡量民主状况的一个指标,亦是推动民主不断向前发展的重要力量,其实力与性质有着同民主的创立同等的重要性。

如前所述,1970年代后期至80年代初,公民社会网络开始在东欧一些国家悄然形成,并于此后很快发展起来,有些政治化的社会力量(如团结工会、七七宪章运动)甚至对本国执政党的权力垄断地位构成了直接挑战。在许多西方学者的视界中,这种具有相对现代化的公民社会与后来整个东欧共产党政权的丧失之间有着密不可分的因果关系。对于剧变后东欧各国公民社会的发展状况,他们普遍有种大失所望的感觉。“太弱小”、发展“不充分”,是其对东欧公民社会现状的总体评价。[21]

不过,东欧公民社会不够强大和活跃虽是实情,但需置于特定的参照系中加以考察。首先,如果比照冷战结束初期西方国家对东欧公民社会(特别是政治性的公民社会组织)所抱有的“超常高”的期望值而言,东欧公民社会的发展状况的确可以说“不尽如人意”。其次,假使习惯性地以西方公民社会为参照物来考察东欧的公民社会,两者在发展水平、速度、模式等许多方面确实存在很大差距或差异。在研究东欧国家的公民社会时,认识到其发展的不足同时看到这种相对性是十分重要的。正如瑞士社会学家汉斯—彼得·迈耶—达拉奇(Hans-PeterMeier-Dal-lach)等人所指出的,在东欧,公民社会部门业已形成,只是特点较之数量不断增长、多样化的趋势日益彰显的西欧有所不同。[22]

考察公民社会的发展状况,离不开对统计数据的分析。目前关于东欧民主化研究最常引用的是自由社(Freedom House)所做的政治权利指数分析。该指数采取1—7的测量度, 1代表最高的政治自由程度, 7则代表最低的自由度。根据最近10年间自由社对东欧各国公民社会状况的评估指数,目前已加入欧盟的七个国家,特别是首批入盟的匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚五国,公民社会发展状况最好,得分多在1—2之间;而位于东南欧的巴尔干国家评估数值普遍偏高,尤其是除斯洛文尼亚之外的前南斯拉夫各国,得分基本在3—4之间,表明其公民社会的发展状况不及上述率先融入欧洲一体化的国家。[23]

从1989年至今,东欧的“民主化”转型已走过了20个年头,尽管差距很大,民主制度的框架在多数国家都已确立,其前景如何,取决于民主制度是否已经或很快可以巩固下来。对于东欧各国民主制度巩固与否或巩固程度,由于存在各种不同的测算方法,目前还没有一个获得普遍认可的结论。不过,受地缘影响各国民主化程度表现出的区域性差异在多数研究中都体现得非常明显:与西欧相邻的中欧四国,民主的巩固程度要优于斯洛文尼亚以外的东南欧各国,东南欧国家中保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚又略微好过经历了多年战乱的前南国家。其实,这种由西向东、由北向南依次错落的阶梯状发展态势不仅表现于东欧的政治转型中,在以市场为导向的经济转型中体现得也非常明显,甚至可以说,较之前者更为突出。

(二)“市场化”转型

在多数东欧国家,向以私有化为基础的市场经济的转型略晚于政治领域的转型,基本上始于1990年初。纵观过去20年间东欧各国的“市场化”转型历程,可粗略划分出前后两个阶段,即“休克”与衰退的时期和反思与复苏的时期。

1.“休克”与衰退

从中央计划经济向自由市场经济转型,是剧变后东欧各国的既定目标。随着苏联的撤离,东欧这片真空地带,很快吸引了众多国际金融组织的介入;东欧政策思想的市场,也随即被贴着自由标签的英美产品所占领。“华盛顿共识”(Wash-ington Consensus),这个浓缩了当时风靡世界且执掌着话语霸权的新自由主义的指导性转型理念,此时被几乎原封不动地搬到了东欧。

根据“华盛顿共识”,东欧经济转型的总体目标应是:通过快速实现宏观经济稳定化、自由化、私有化,促使自由市场经济模式的形成。至于如何实现这一目标,“华盛顿共识”开出的药方是采用所谓“休克疗法”(ShockTherapy),它是由美国经济学家杰弗里·萨克斯(JeffreyD. Sachs)率先提出的术语,在用于拉美的经济实践时,是指通过实施严格的财政与货币的双紧缩政策来治理恶性通货膨胀,到了东欧则转变为一套旨在尽快告别过去、一跃而至资本主义制度和自由放任的市场模式的激进作法。

起初,针对是否实行休克疗法,东欧各国内部曾有过争论,争论虽很激烈但很快失去了意义。来自国际金融组织的隐形压力、各国新政权急于同旧体制一刀两断的普遍心理,再加上一种普遍希望出现某种灵丹妙药的社会情绪,休克疗法被东欧各国无一例外地接受下来,并率先于波兰付诸实施。

1990年初,团结工会政府开始全面实施以财长莱塞克·巴尔采罗维奇(LeszekBarcelowicz)名字命名的一揽子激进措施。接着,匈牙利、斯洛文尼亚、捷克斯洛伐 克等国纷纷紧随其后,采取了大体类似的激进转轨政策。

休克疗法的第一步是价格自由化。在波兰,“巴尔采罗维奇计划”实施的第一天,政府宣布放开除少数特例产品之外所有产品的价格,交由市场自发形成。在捷克斯洛伐克, 1991年初也开始了全面价格自由化改革,立即导致了价格体系的重组。[24]其他几国的情况也大同小异。随着放开物价、取消价格补贴以及市场的全面开放,各种商品和服务的价格急剧上涨。1990年,波兰、斯洛文尼亚的物价增幅分别高达585. 8%和549. 7%; 1991年开始价格改革的保加利亚、罗马尼亚,当年物价也分别较前一年上涨334%和161. 1%。[25]

激进转轨的第二步是通过私有化建立“初始产权”。在这方面,各国采取的方法和步骤有所不同,可大致归纳为三种,即由公民分享企业所有权、由经理和工人收购企业及低价出售的方式。捷克斯洛伐克采取的是第一种,即以无偿分配的方式将国有资产平均分给每一个成年公民。匈牙利走的是另一个极端,即对国有资产只卖不分。波兰及其他多数国家的私有化道路则基本介乎二者之间。[26]至1990年代中期,中欧的这几个国家国有经济私有化程度均达到50%以上。东南欧各国的私有化开始得较晚,大多在1990年代末达此水平。[27]

作为“华盛顿共识”必要组成部分的稳定化,意在解决旧体制遗留下来的种种经济失衡问题。根据休克疗法,实现宏观经济的稳定,需要实施全面的财政紧缩政策、解除国家内部管制,其中一个重要尺度即减少或取消给予生产者和消费者的各项补贴。在这方面,东欧转型各国实际做法上有些差别。比如,在波兰,取消补贴是与国家限制信贷结合在一起的。在保加利亚,虽然对企业的预算补贴仍在继续,但由于深受腐败的影响,大量资金实则流入了私人腰包。[28]除了生产性补贴之外,政府还取消了许多个人生活补贴,并大幅削减了社会福利支出。

休克疗法实施伊始,在稳定经济方面确曾一度显示出令人叹为观止的“奇 效”。波兰、斯洛文尼亚、保加利亚分别高达586%、549%、333%的年通货膨胀率,在仅仅数月间令人难以置信地回落到两位数。[29]同时,随着价格和贸易的自由化及取消管制,社会主义时期长期困扰各国的商品短缺问题,几乎也是“药到病除”。然而,梦幻般的海市蜃楼稍纵即逝,休克疗法带来了瞬间的“奇迹”,随后便是一场漫长的噩梦。正当人们面对琳琅满目的进口商品唏嘘不已之时,一场前所未有的衰退接踵而至。

1990年先是从波兰开始,东欧各国无一幸免地遭遇了一场短则三五年、长则十余年的经济衰退。1990—1994年间,多数国家的经济状况基本跌至谷底,工农业产量总体下滑了20%—50%,通货膨胀率又迅速飙升至3—4位数。[30]除了产出的急剧下滑外,休克疗法带来的还有骤增的失业人口。除此之外,收入分配也在短时期内急剧拉大。转型前10年,东欧各国的基尼系数亦均呈连年上升趋势。相应地,贫困也在迅速增长。无情的现实击碎了东欧人最初的幻想,人们深刻地认识到,民主与市场的快速成形并不甚至绝不意味着效率与福利的自动跟进。

2.反思与复苏

在东欧经济转型开始之前,似乎没有人预见到会出现这样一场衰退。1990年代上半期,就像多米诺式的剧变一样,“转型衰退”(或“转轨衰退”)袭击了整个地区。经济下滑的广度、深度和持久性引起了人们对“华盛顿共识”的质疑:衰退是转型必然的逻辑结果,还是完全可以避免的人为灾难?如果是前者,代价的极限在哪里?如果是后者,衰退的根由在何处? 1990年中期以后,围绕着诸如此类的问题,捍卫或赞同新自由主义激进转型方案的经济学家和政界人士,与对“华盛顿共识”持批判或反对立场的凯恩斯主义倡导者之间,展开了激烈论争。

对于经济衰退,休克疗法的制定者、实施者或其支持者通常表现出两种态度:一种是否认其真实性。比如萨克斯本人和巴尔采罗维奇都曾直言不讳地称, 1990年后波兰经济表现出的衰退只是一种幻觉,完全系因于统计学上的虚构。在他们看来,转型期间,东欧各国所消除的只是无人需要的生产,这样的生产本身并无实际用途,但在社会主义时期均被算入国民生产总值;与此同时,转型后的统计数据又未将许多灰色经济部门的收入算入其中。[31]另一种态度虽然承认经济衰退是确实存在的,但却将其归结为由社会主义经济制度的内在弊病所致。持此立场者强调,由于这种制度造成了国家经济的极度扭曲,因此无论采用何种转型方案,都会不可避免地导致暂时性衰退。[32]

然而,在“华盛顿共识”的批评者看来,情况绝非如此。他们指出,引发经济衰退的“罪魁祸首”并非其他,归根到底在于“市场原教旨主义”的谬误和当事国的政策失误,从这个角度来讲,衰退实属一场人为灾难。至于其根由,不同的人强调的侧重点有所不同。保加利亚前政府经济顾问伊万·安格洛夫(Ivan Angelov)特别指出,建立在西方自由经济理论基础之上,“甚至对发达市场经济的国家都成问题”的“华盛顿共识”,与市场极不发达的东欧这一“机体”根本不相适应。[33]意大利比较经济学家马里奥·纳提(D. MarioNuti)对“华盛顿共识”的公式化、简单化 倾向提出了批评。他写道:“就像列宁在1920年12月为共产主义所下的定义即共产主义=电气化+苏维埃政权一样,我们可以将华盛顿共识归纳为:转轨=自由化+私有化”。[34]波兰经济学家卡齐米耶日·波兹南斯基(Kazimierz Z. Poznanski)特别强调有效的国家机构对于成功转型的重要意义。他认为,严重的衰退是国家激进地从履行许多基本经济职能中“过度退出”的综合结果。[35]

在两派争论中,理论上分析难分高低,但联系到东欧残酷的衰退现实,后一种观点得到了更为广泛地认同。同时, 1990年代后期频发的经济、金融事件,特别是1997—1998年主要由市场失灵引发并席卷了整个东南亚的金融危机,也进一步推动了国际社会对“华盛顿共识”的重新省思。1998年初,时任世界银行首席经济学家的约瑟夫·施蒂格利茨(Joseph Stiglitz)在一次演讲中正式提出了“后华盛顿共识”(Post-Washington Consensus)这一概念。“后华盛顿共识”不仅强调私有制和自由化,也强调竞争、公司治理、失业和收入分配的社会成本,以及在经济生活中国家调控的作用。[36]此后,更多的人加入到“后华盛顿共识”的大讨论中,经过三年多的讨论,人们基本就“华盛顿共识”在东欧实践的结果达成一致,即这是一场不成功的尝试。[37]

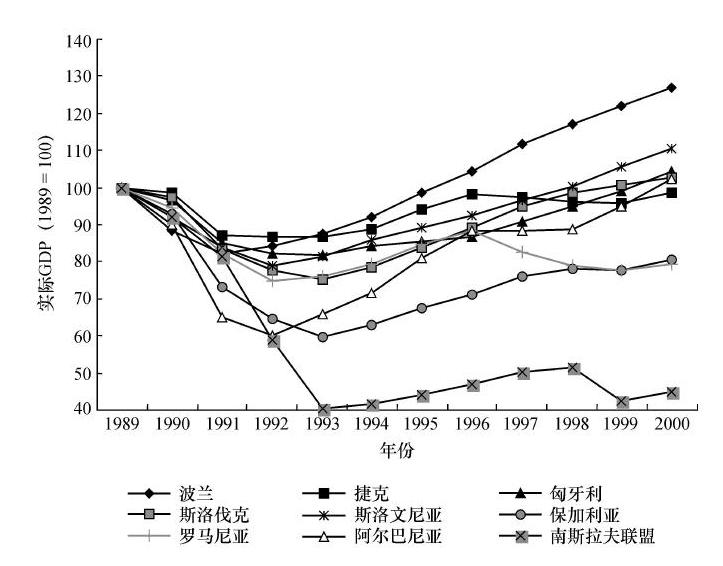

上述争论、反思与新共识的形成,对东欧国家抛弃早期种种激进政策起了积极的推动作用。1990年代中期以后,伴随着目标模式和转型政策的相应调整,多数东欧国家的经济呈现出复苏景象。不过,破坏可以是迅速的,创造却往往缓慢得多。截至2000年,除波兰、匈牙利、斯洛文尼亚、斯洛伐克以外,多数国家的经济产出均未恢复到剧变当年的水平,且不时在复苏与衰退中反复交错(参见下页图)。

从总体上看, 1990年代对所有东欧国家而言,都可谓“失去的10年”。在这10年间,随转型而来的经济衰退、政局多变、社会问题层出不穷等,成了一种地区性病 症,只是轻重有所不同。进入21世纪以后,特别是近四五年来,东欧各国越来越偏离共同的过去而走向不同的未来。整个地区次区域间差距明显拉大、经济水平从中部向东南部呈阶梯状发展成为目前东欧转型进程的一个突出特征。所以如此,除了与各国的地缘政治条件、剧变前的起点、民主化进程所取得的进展及转型期间的经济政策和表现等方面存在的差异有所关联外,外部世界的影响特别是融入欧洲一体化进程,也是一个不容忽视的重要背景。

东欧国家实际GDP指数变化走势图(1989—2000年)

资料来源:联合国欧洲经济委员会2002年统计数据,引自George Blazyca,“Managing Transition Economies,”in StephenWhite eta.l, eds.,Developments in CentralandEastEuropean Politics3, p. 219.

(三)“欧洲化”转型

与西欧实现一体化,是东欧转型进程的一部分,也是剧变后东欧各国的共同心理。如果说剧变之初,建立议会民主框架、确立自由市场轮廓,是东欧国家主要的政策基点的话, 1990年代中期以后,融入欧洲一体化进程对各国政策的主导性影响便愈加凸显出来。

融入欧洲一体化,简言之即“欧洲化”,或更确切地说,即“欧盟化”(EU-iza-tion),依欧盟自身的说法,意指“共同的政治规章、准则和实践在欧洲范围内的扩散”。[38]对东欧国家来说,这一过程不仅不是一蹴而就的,事实上经历了并将继续经历一段漫长的历程。

1.漫长而复杂的准入进程

1990年代初,刚刚获得独立主权并开始了民主转型的中欧诸国,旋即表达了加入欧共体的愿望,而此时的西欧并未对东欧国家“重返欧洲”的呼声即刻给予积极回应。

1991年2月,波、匈、捷三国在匈牙利维谢格拉德城堡举行峰会,就融入欧洲协调彼此立场及加强地区合作等议题举行协商,剧变后东欧第一个区域性合作组织“维谢格拉德三角”(Visegrad Triangle)便由此诞生。是年底,经不懈努力,“维谢格拉德三角”同欧共体签署了《联系国协定》。根据此协定,欧共体将在未来10年内将此三国吸收为正式成员国。1992年10月,“维谢格拉德三角”与欧共体在伦敦举行了首次峰会。其间,三国总理要求欧共体给出具体的入盟标准和时间表,欧共体未置可否。1993年初,捷克斯洛伐克解体,“维谢格拉德三角”也由此变成为了“四角”。6月1日,该组织再度向欧盟发出集体呼吁,要求后者“为其完全成员国地位设定具体日期和条件”,并特别强调在东欧各国经历了社会主义制度崩溃和转型带来的痛苦之后,欧盟“至少应让它们看到希望。”[39]在随后于21—22日召开的哥本哈根理事会上,欧盟首次就欧洲前社会主义国家加入欧盟提出了三项标准,即所谓“哥本哈根标准”。在这三项标准中,第一、第二项即“具有确保民主、法治、人权和尊重与保护少数民族的稳定的制度”和“具有行之有效的市场经济和应对欧盟内部竞争压力和市场力量的能力”分别涉及政治和经济转型。第三项即“具有履行成员国义务的能力,包括恪守政治、经济和货币联盟的目标”涉及规范成员国权利与义务的所有欧盟既有法规。欧盟明确声称,申请国若想加入进来,必须先进行适应性调整,以满足这些条件。[40]

对于中东欧国家来说,在真正迈入欧盟门槛之前,其国内发展的许多方面都不可避免地受到整个准入进程的主导和控制。这一进程本身便是一个促使申请国进行制度变革以及在经济、司法等方面不断“欧洲化”的有力引擎。首先,哥本哈根理事会为东欧国家入盟所设立的以上政治标准,赋予了欧盟对东欧民主化进程及进展加以评判并通过隐形压力施以干预的权力。只有在申请国通过了相关种种考核后,才有可能与欧盟就入盟问题展开谈判,而只有当一国最终成为正式成员国后,欧盟对其政治进程的上述监督才告结束;其次,“哥本哈根标准”中关于经济条 件的表述,在随后通过的委员会文件被加以具体化和细化。客观地说,欧盟所提出的这些入盟前必须达到的经济标准和要求,对于正在走出或尚在转轨衰退中挣扎的东欧国家而言,是相当苛刻的。而各国政府为了最终实现入盟梦想,为达到这些要求,不惜投入了大量的国家资源,同时也支付了巨大的社会成本;最后,在其自身机制框架内完全照本接受并落实欧盟长达约十万页的所有法律文本,对东欧国家而言,也是一项巨大的负担和挑战。不同于欧盟正式成员国,这些申请国没有接受或是拒绝欧盟现有政策、介入或脱离欧盟某一体化领域的选择余地。实际上,关于 欧盟法律的实施问题,始终是欧盟对申请国加以考察以及双方具体谈判过程中的中心环节。

1997年夏,欧盟委员会就申请入盟的10个东欧国家满足“哥本哈根标准”和采用欧盟法律的情况出台了一份评估“意见书”。根据此份“意见书”及委员会的建议, 1997年12月欧盟卢森堡首脑会议做出了第五次扩大的决定,批准首先同包括波兰、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚在内的共六个国家(即所谓“卢森堡集团”)展开入盟谈判。尽管欧盟一再声明,上述国家的选择标准是纯粹客观的,但是不难发现,以上四个“优等生”除了经济水平在地区名列前茅外,地理位置上也同西欧最为接近。

1998年3月,欧盟与“卢森堡集团”国家举行外长会议,各国接受了欧盟提出的《入盟伙伴关系国别文件》,入盟谈判正式拉开帷幕。1999年12月召开的赫尔辛基欧洲理事会,是欧盟东扩进程中具有里程碑意义的一次会议。在此次会议上,为了接纳上述候选国顺利入盟,欧盟作出了2000年12月之前完成自身机构改革的政治承诺;与此同时,会议进一步将斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、立陶宛、拉脱维亚、马耳他等六国增补为东扩候选国(以上国家后被称为“赫尔辛基集团”)。

2.入盟后的喜与忧

在与第一轮入盟候选国经过了长达五年多的谈判后, 2002年12月,欧盟哥本哈根首脑会议决定邀请捷克、匈牙利、波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克五个前东欧社会主义国家加入欧盟。2003年4月,上述五国与欧盟签署了入盟条约,并于次年5月正式加入了欧盟。2007年元旦,在欧盟最近的一次东扩中,保加利亚、罗马尼亚被吸收成为正式成员国。

事实上,正如欧盟自己所说,东扩可以被看作是一个双赢的结果。对欧盟来讲,东扩具有重大的经济和地缘政治意义。从经济层面看,七个东欧成员国的加入意味着带来了上亿的消费者和具有充分开发潜力的新兴市场,同时也极大地扩充了欧盟作为统一经济体的规模,增强了它在全球化和世界舞台上的份量。从地缘政治层面看,东扩有利于维护西欧边界稳定,减缓由此引发的政治动荡或民族冲突。对于以上东欧各国来讲,成为欧盟一员不仅意味着“重返欧洲”的梦想终于得以实现,更为重要的是,欧盟成员国身份为其经济发展提供了现实的资源和动力。欧盟委员会新近公布的一份报告显示,过去五年间,得益于西欧国家大量涌入的资本及欧盟统一大市场为其扩大出口提供的广阔空间,中东欧新成员国的经济发展获得了快速增长,平均增速达到了5. 5%,较之入盟前五年即1999—2003年,提高了两个百分点。[41]

除此之外还应看到,将东欧纳入欧洲一体化虽是欧盟作出的集体决定,但这并不意味着所有老欧盟成员国家都愿意张开双臂欢迎这些经济上远远落后于欧盟平均水平的前社会主义国家加入欧洲大家庭,也并不意味着它们愿意让这些后来者在联盟中享有与自己平起平坐的地位。事实上,正式成员国身份虽然赋予新入盟东欧各国在欧盟理事会中拥有平等投票权及就许多内部议题参与讨论与政策制定的机会,但其权利仍在其他一些重要领域受到限制。

对于有史以来一直处于欧洲外围的东欧国家而言,在欧盟中不时遭遇到的种种“歧视”,加剧了国内对欧盟业已存在的负面情绪。事实上,入盟不久后,波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克四国便出现了一系列未曾预料的严重问题,政治纷争不断,政府频繁更迭,政局动荡难安。2005年在波兰、2006年在斯洛伐克,两个同样抱持欧洲怀疑论和民族主义立场的保守派政党波兰法律与公正党、斯洛伐克方向—社会民主党分别赢得大选,上台执政。2006年6月,捷克在议会选举后一度陷入长达数月的政治瘫痪状态。同年初秋,匈牙利当局的政治丑闻引发了该国剧变后的首次街头暴力冲突。这些现象和趋势的背后自然有许多原因,但坎坷的“欧洲化”进程无疑在其中扮演了重要角色。相互间缺乏信任,或换言之,思维方式还无法实现真正的融合,不仅是欧盟东扩后横亘在新老欧洲国家间的一道心理屏障,而且已给欧盟内部的团结与合作带来了消极影响。

目前,经过新世纪以来的两次东扩,欧盟已由此前的15国发展为27国。虽然欧盟曾发表声明,表示未来会将所有西巴尔干国家吸收为成员国,但鉴于两次东扩后出现的许多问题,欧盟当前对下一步的扩大显得相当谨慎和踌躇。一些老成员国(如法国、荷兰)甚至表现出强烈的“扩大疲劳”情绪。除此之外,欧盟也开始进一步自省和衡量短期内是否还具有吸纳新成员国的能力问题。近几年来,西方民 主政治本身也面临着种种挑战,如民众对政治表现出的普遍淡漠、社会日益地碎片化等。总之,东欧国家一心希求回归的这个“欧洲”,自身也处于摇摆不定之中。繁复难解的国内问题已对西欧各国构成了巨大挑战,如何使欧盟继续承担起确保欧洲大陆稳定与繁荣的重任,确实需要欧盟对其自身能力做出明确的界定。此外,据西欧国家民调显示,多数民众对欧盟东扩已失去热情,目前他们更为关注的不是欧盟的边界能够再向东延伸多远,而是如何解决那些伴随两次东扩变得日益突出的现实问题,诸如非法移民、国际有组织犯罪的渗入及东欧劳动力涌入对本国劳动力市场带来的竞争与压力等。[42]

对欧盟来讲,将如此众多并长期被隔离于欧洲核心之外的新兴民主转型国家纳入欧洲一体化进程,既是一种努力,也是一种冒险。同样,对于东欧国家来说,“欧洲化”很大程度上也是一把双刃剑,它意味着机会与增长,也暗含着风险与代价。东欧的“欧洲化”进程,将同其以“民主化”与“市场化”为目标的转型一样,需经历一个相当长的历史时期,由于充满了众多未知因素,其未来将不会是一种可预测的直线演进过程。

三、结 论

通过对过去30年间东欧政治变迁的脉络的简要梳理,从大的方面来看,可以粗略地以东欧剧变作为节点,将此间东欧的政治发展划分为前后两个阶段,并大致得出如下结论:

第一,随着与外部世界的牵连日重,从20世纪70年代起,东欧各国普遍陷入难以自拔的多重危机之中。一方面,它无法逃遁于全球范围的经济冲击(如70年代的石油危机、80年代的国际债务危机),而传统体制范围内的改革已不再具有活力、效力,也不再能激发起民众的支持;另一方面,它无法回避政治、社会、文化领域价值与信仰的日趋多元,政权的合法性受到愈益严重的质疑与冲击。1989年的东欧成为世界的焦点,社会主义大厦的瞬间倾覆,昭示了苏联式社会主义在东欧的历史性失败。

第二,东欧社会主义试验虽以失败告终,但40余年曲折走过的历程,绝非一个历史的黑洞,或一段误入的弯路。东欧剧变迄今,各国转型进程所表现出的共性与差异,充分反映出了相似的制度或制度战略及社会价值和思想心态等方面所享有的共同遗产,也体现了剧变前业已存在的初始条件的差异。显然,新制度并非建立在一张白纸之上,民族国家的历史起源与轨迹仍会反映在现实的转型之中。20年的转型没有在东欧催生出一个单一或同质的结果,相反,东欧的政治发展正呈现出发散性的特征。

第三,指导东欧制度转型的新自由主义并非内源于转型进程,在其背后反映出的亦非历史的逻辑或惯性,而是一种深刻的时代烙印。然而,如同专制、集权、低效的苏联模式不是“放之四海而皆准”的真理一样,以自由放任为特征的英美模式也绝非一部适用于任何地方的法典。1990年代东欧各国普遍遭遇的转型衰退,如同1950年代苏联模式的最初移入在东欧所引发的灾难一样,同样说明了包治百病的万灵药是不存在的。东欧民主与市场的巩固和发展还需在本土化方面寻求更多灵感。

第四,机遇与挑战并存的欧洲化进程对东欧各国政治发展已产生了潜移默化的影响,随着欧盟进一步走向融合,未来这种影响还会持续加深。然而,欧洲化与东欧各国民主制度的巩固之间并非完全呈正向相关。过去几年的事实已表明,欧洲化进程可能对东欧的民主发展起积极引导作用,也可能引发负面效应。目前,这种负面效应正以普遍的政治冷漠、代议制民主的不稳定,以及与此紧密相关的民粹主义浪潮等形式表现出来。

总体上看,东欧仍处于难以预料的变动之中。这一地区未来究竟会如愿以偿地实现其现代性梦想,还是像有些学者预言的,由“东方”变为“南方”,或是由一种“边缘化”绕道走向另一种“边缘化”,[43]尚需拭目以待。向着崭新和未知目标迈进的“转型”仍将在未来很长时间继续主导其政治、经济、社会发展进程。总之,东欧的历史还远未结束。

注释:

[1]JánosKorna,iThe SocialistSystem:ThePoliticalEconomy ofCommunism,New Jersey: Princeton University Press, 1992, pp. 576-577.

[2]此处数据转引自:〔匈〕L.萨默埃里:《对东欧经济改革的分析》,《经济社会体制比较》1989年第4期,第3页; Ivan T. Berend,Central and Eastern Europe,1944-1993:Detourfrom thePeriphery to thePeriphery,New York:CambridgeUniversity Press, 1996, p. 223.

[3]有关“第二经济”特征的描述与分析,可参见Istvan R. Gábor,“Second Economy and Socialism: The Hungarian Experience,”in EdgarL. Feige, ed.,The UndergroundEconomies: TaxEvasion and InformationDistortion, Madison: University ofW isconsin, 1989, pp. 339-361.

[4]Berend,Centraland Eastern Europe,1944-1993, p. 269.

[5]详见Anna Seleny,ThePoliticalEconomy ofState-SocietyRelations inHungary andPoland:From Communism to theEuropean Union,NewYork:CambridgeUniversityPress, 2006, pp. 132-232;Korna,iTheSocialistSystem,pp. 444-447.

[6]〔英〕本·福凯斯:《东欧共产主义的兴衰》,张金鉴译,北京:中央编译出版社1998年版,第252—253页。

[7]Korna,iThe SocialistSystem, pp. 576-577.

[8]福凯斯:《东欧共产主义的兴衰》,第256—257页。有关此期东欧各国以音乐为代表的“第二文化”对主流文化的冲击,可具体参见TimothyW. Ryback,Rock Around the Bloc: AHistory ofRockMusic in Eastern Europe and the SovietUnion,New York: OxfordUniversity Press, 1990.

[9]“第二社会”这一概念,最早是由匈牙利社会学家洪基斯·埃莱梅尔(ElemérHankiss)提出的。他在一篇题为《“第二社会”:当代匈牙利是否出现了一种替代性社会模式?》的文章中,将其与“由占支配地位的社会经济范式所主导的第一社会”进行了细致的比较,阐述了“第二社会”不同于“第一社会”的若干重要特征,比如异质性、统合性、平行组织架构、非意识形态或意识形态的多元取向等。总体看来,这里的“第二社会”大致可视作苏联模式社会主义单一组织体系中公民社会的初级阶段。参见ElemérHankiss,“The‘Second Society’: IsThere anAlternative SocialModelEmerging inContemporaryHungary?”in FerencFéhérandAndrew Arato, eds.,Crisis and Reform in Eastern Europe, New Jersey: Transaction Publishers, 1991, pp. 303-334; Janina Frentzel-Zagorska,“CivilSociety in Poland andHungary,”SovietStudies, Vo.l 42, No. 4, Oct., 1990, pp. 759-777.

[10]Stanislav J. Kirschbaum, ed.,CentralEuropeanHistory and theEuropean Union:TheMeaning ofEurope,New York: PalgraveMacmillan, 2007, pp. 32-33.

[11]George Sch pflin,Politics in Eastern Europe, 1945-1992, Oxford UK& CambridgeUSA: Blackwell Publishers, 1993, p. 179.

[12]有关赫尔辛基进程起源的新近研究,详见AndreasWenger eta.l, eds.,Origins oftheEuropean Security System: TheHelsinkiProcessRevisited,1965-1975,London and New York: Routledge, 2008.

[13]有关详情,可参见:VladimirV. Kusin.From Dubcek toCharter77: AStudy of“Normalization”in Czechoslovakia, 1968-1978, New York: St. Martin sPress, 1978, pp. 273-325.

[14]详见〔苏〕米·谢·戈尔巴乔夫:《改革与新思维》,苏群译,北京:新华出版社1987年版。

[15]分别参见:苏联与南斯拉夫公报,《真理报》1988年3月19日;戈尔巴乔夫在苏共第19次代表会议上的报告,《真理报》1988年6月29日。

[16]CharlesGat,iTheBlocThatFailed:Soviet-EastEuropean Politics in Transformation, Bloomington: Indiana University Press, 1990, pp. 166-167.

[17]辛纳屈主义,又译西纳特拉主义或仙纳杜拉主义,该说法取自美国歌手法兰克·辛纳屈(Frank Sinatra)1960年代一首脍炙人口的名为“MyWay”(《我行我素》或《走我自己的路》)的歌曲,意指苏联允许每个东欧国家走自己的路。

[18]Ivan T. Berend,“The‘CrisisZone’Revisited: Centraland Eastern Europe in the 1990s,”EastEuropean Politics and Societies,Vo.l 15,No. 2, 2001, p. 257.

[19]有关东欧政党光谱,可参见如PaulG. Lewis,“PoliticalParties,”in StephenWhite eta.l, eds.,Developments in Centraland EastEuropean Politics3,New York: PalgraveMacmillan, 2003, pp. 160-165.

[20]RayTaras,“ExecutiveLeadership,”in StephenWhite eta.l, eds.,Developments in Central and EastEuropean Politics 4,NewYork: PalgraveMacmillan, 2007, pp. 130-139.有关东欧各国总统权威的测评与比较,相关数据可参阅:〔丹〕奥勒·诺格德:《经济制度与民主改革:原苏东国家的转型比较分析》,孙友晋等译,冯绍雷校,上海:世纪出版集团2007年版,第165—170页。

[21]具体可参见MarcMorjéHoward,TheWeakness ofCivilSociety inPost-CommunistEurope,NewYork:CambridgeUniversity Press, 2003.

[22]苑洁主编:《后社会主义》,北京:中央编译出版社2007年版,第16—17页。

[23]详细数据参见自由社网站http: //www. freedomhouse. hu.

[24]Korna,iThe SocialistSystem, p. 528.

[25]以上数据来自:〔波〕格泽戈尔兹·W.科勒德克:《从休克到治疗:后社会主义转轨的政治经济》,刘晓勇等译,上海远东出版社2000年版,附录,第492、507、453、496页。

[26]关于东欧私有化的类型及差异,可参见IvanT. Berend,From theSovietBloc to theEuropean Union: The Economic and SocialTransformation ofCentral and Eastern Europe Since 1973, New York: Cambridge University Press, 2009, pp. 57-65.

[27]具体数据可参阅Lucian Cernat,Europeanization Varieties ofCapitalism andEconomicPerformance in Centraland Eastern Europe,New York:CambridgeUniversity Press, 2006, p. 50.

[28]〔波〕K.波兹南斯基:《共产主义后制度瓦解的转轨是导致东欧地区经济衰退的原因》,《经济社会体制比较》2001年第6期,第72—73页。

[29]D. MarioNut,i“ManagingTransitionEconomies,”in StephenWhite eta.l, eds.,Developments in Central and EastEuropean Politics4, p. 249.

[30]Berend,“The‘Crisis Zone’Revisited:Central and Eastern Europe in the 1990s,”pp. 253-254.

[31]参见〔美〕杰弗里·赛克斯:《前苏联和东欧改革的现状及前景》,《经济社会体制比较》1993年第2期,第45页;〔波〕卡齐米耶日·Z.波兹南斯基:《全球化的负面影响:东欧国家的民族资本被剥夺》,佟宪国译,北京:经济管理出版社2004年版,第87页。

[32]Marie Lavigne,“Ten Years ofTransition:A ReviewArticle,”CommunistandPost-CommunistStudies,Vo.l 33, 2000, p. 477.

[33]Ivan Angelov,“The Bulgarian Economy at theThreshold of the 21stCentury,”October8, 1999. URL=http: //www. ik.i bas. bg/english/CVita/angelov/the. bu. ec_11. htm.

[34]D. MarioNut,i“ManagingTransition Economies,”in StephenWhite, JudyBattand PaulG. Lewis, eds.,Developments in Centraland EastEuropean Politics4, p. 256.

[35]〔波〕K.波兹南斯基:《共产主义后制度瓦解的转轨是导致东欧地区经济衰退的原因》,第70—72页。

[36]Nut,i“ManagingTransition Economies,”p. 260.

[37]〔波〕格泽戈尔兹·W.科勒德克:《从休克到治疗》,第150—152页。

[38]MiladaAnnaVachudova,Europe Undivided: Democracy, Leverage, & Integration afterCommunism, New York: OxfordUniversity Press, 2005, p. 242.

[39]“VisegradGroupAppeals forECMembership,”RFE /RLDailyReport, June 8, 1993.转引自Vachudova,Europe Undivided, p. 95.

[40]详见EuropeanCouncil inCopenhagen, 21-22 June, 1993,“Conclusionsof thePresidency”, SN 180 /1 /93 /REV 1, p. 13. URL=http: //www. consilium. europa. eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/72921. pd;f HeatherGrabbe,“Central and Eastern Europe and theEU,”in StephenWhite eta.l, eds.,Developments in Central and EastEuropean Politics4, pp. 114-115.

[41]EU Commission Report,“FiveYears of an Enlarged EU: Economic Achievements and Challenges”, p. 32.See http: //ec. europa. eu/economy_finance/publications/publication14078_en. pd.f

[42]Judy Batt,“Introduction:DefiningCentral and Eastern Europe,”in StephenWhite eta.l, eds.,Developments in Centraland EastEuropean Politics4, pp. 17-19.

[43]参见〔美〕亚当·普沃斯基:《民主与市场:东欧与拉丁美洲的政治经济改革》,包雅钧等译,北京大学出版社2005年版,第153—156页; Berend,CentralandEastern Europe,1944-1993:Detourfrom thePeriphery to the Periphery, pp. 153, 381.