摘要:随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,科技创新正在重塑全球政治和经济版图,重构国际分工格局。鉴于科技创新范式的巨大变化,国家间在科技创新领域的激烈竞争与包容合作并存、自主创新与开放创新交融渐成大势。面对前所未有的历史机遇与严峻挑战,审慎评估中俄两国科技创新实力变化和创新合作的新理念,构建新模式,明确新路径,至少具有三重意义:助力各自在高科技领域占据领先地位,实现可持续发展;推动新时代中俄战略协作伙伴关系行稳致远;参与全球科技创新治理,共同推动科技创新全球化。新时期中俄科技创新合作,应当在以面向未来、共创共享、开放包容、优势互补的合作新理念指引下,在以多元主体协同联动、各类平台托举支撑、创新链与产业链深度融合的合作新模式推动下,进一步为合作路径优化赋予新内涵:完善合作机制顶层设计;深化基础研究领域合作;加强高技术产业合作,推进科技创新与产业发展深度融合;推进重点项目合作,力争取得实效;充分发挥企业在科技创新合作中的主体作用;着力打造科技创新合作服务平台;共同推进多边机制下的全球创新合作。

关键词:中俄关系;科技创新合作;创新发展

作者简介:高际香,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员

基金:国家社科基金重大项目“上海合作组织命运共同体构建研究”(19ZDA130)阶段性成果

引 言

中俄科技创新合作具有深厚的历史积淀且已建立了稳固的基础。中苏科技合作在新中国基础工业体系建立、科研机构设立、科技人才培育中发挥了积极作用。就其实质而言,中苏科技合作是苏联对中国进行技术的单向输出。苏联解体后,中俄科技合作向纵深发展,形成了多层次、多领域、全链条的合作格局:建立了总理定期会晤委员会框架下的“科技合作分委会”和“中俄创新合作协调委员会”两大机制;双方高校和科研院所之间的对口合作取得积极进展;打造了一批科技创新合作服务平台;科技合作基地建设稳步推进;重点领域科技创新合作成果丰富。整体而言,中俄科技创新合作正待寻求向产学研一体协同创新方向演进。

当然,现实中的中俄科技创新合作也存在一些亟待解决的矛盾与问题。概括而言,主要集中在五个方面:一是中俄科技创新合作的企业主体作用发挥不够,在一些双边科技合作计划中,面向科研机构居多,企业被排斥在外,导致合作的市场化程度不高,科技成果转化不畅,对产业发展的支撑作用不强;二是中俄科技创新合作的信息渠道有待整合,创新主体亟需的科技创新战略政策、对外科技合作政策和规范、科技人才信息、科技文献、科技数据、科技合作项目信息等获取存在一定障碍;三是基础研究领域合作有待进一步加强,双方资助强度不大,项目类别相对单一,多数只停留在人员交流和双边研讨层面,开展实质合作的研究类项目不多【1】;四是合作基本停留在单纯的技术转让层次,共同研制、高端制造等创新链和产业链一体化衔接的合作项目并不多;五是双方对近年来各自的科技创新实力变化了解不够,加之过去在知识产权保护方面存在个别负面报道,在某种程度上对双方的科技创新合作深入推进产生了阻碍作用。

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球正处于向数字化、智能化转变的关键时期。本文立足新的历史起点,以中俄既往科技创新合作取得的成效与存在的问题为鉴,从中俄各自科技创新实力的新变化以及中俄双方对科技创新合作的新期待出发,调整合作思路,研究中俄科技合作新模式,探寻中俄科技创新合作新路径,为中俄科技创新合作开启历史新征程、构筑新未来提供智力支持。

一 中俄科技创新合作:新机遇与新挑战

科技创新正在重塑全球创新版图和经济版图,重构国际分工格局,深刻影响人类生产方式、生活方式、社会组织方式乃至思维方式,成为创造人类未来的全局性主导力量。以争夺科技革命与产业变革制高点为目标的科技创新成为大国战略博弈的重要战场。新的历史机遇期之下,中国和俄罗斯都对各自的科学技术创新作出了重大战略安排。中国“十八大”提出创新驱动发展战略,将创新置于国家发展战略的核心地位,“十九大”为全面实现创新发展作出了阶段性安排:2035年跻身创新型国家前列;2050年全面建成科技创新强国。俄罗斯把科技领域突破发展列为国家的主要目标和优先事项,2016年批准的《俄联邦科技发展战略》【2】对2030年前的科技发展优先方向进行了总体规划,2020年7月普京签署总统令,批准俄罗斯2030年发展目标,提出了在研发领域跻身世界十大领先国家的目标【3】。

众所周知,在新一轮科技革命和产业变革推动下,全球科技创新范式发生了深刻变化,突出表现为:基础研究的作用越发彰显;前沿技术路线选择的物质资源与智力资源投入规模空前,风险陡增;跨学科、跨领域、跨行业融合渐成趋势;科学家、创业者、投资人、政府等各方主体共同参与的由场景驱动的逆向生态式创新后来居上;自主可控的开源创新渐成趋势;科技创新的网络化、数字化、平台化及社会化趋势显现;科技创新成果以群体性突破为主。科技创新范式的变化延伸至国家层面之上,产生的深刻影响是,任何国家,无论其创新能力强弱与否,在坚持自主创新的同时,都需要参与国际科技创新合作,融入全球创新链,利用全球创新资源,以达到降低创新成本和风险、提高科技创新效率和水平的目标。由此,国家间科技创新领域的激烈竞争与包容合作并存、自主创新与开放创新交融成为大势。

在民粹主义、孤立主义裹挟下,美国逆势而动,对中俄两国包括科技在内的多个领域进行围堵打压。一方面对俄罗斯的制裁扩大化,通过“长臂管辖”等手段对其获取先进技术进行封堵,且力度不断加大。另一方面,在核心技术和重点科技领域不断强化对中国的限制,通过干扰基础研究合作、限制人才流动、断供核心部件、限制新兴技术和基础技术出口、将中国高新技术企业和研究机构等列入“管制清单”、收紧投资准入、实施“长臂管辖”等方式强推中美科技“脱钩”,力图阻碍中国向创新链、产业链和价值链高端攀升。目前美国正与盟友互动,利用其在国际多边机制中的垄断地位,在技术政策协调、技术标准和技术规范制定、科技治理模式等方面围堵中俄。美国一意孤行推动科技创新逆全球化在一定程度上加剧了全球创新链、产业链乃至供应链被割裂的风险。

中俄作为负责任大国,在世界发展格局中具有举足轻重的地位。面对共同挑战,加强战略协作,共同推动科技创新全球化,深度参与科技创新全球治理,防止创新链和产业链断裂,使科技创新成果惠及更多国家和人民,是两国的共同担当。从双边层面看,中俄关系已步入“守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢”的新时代,深化双边科技创新合作的重要性比历史上任何时期都更为突出,将为构建新型大国关系注入科技创新内涵,成为新时代中俄全面战略伙伴关系行稳致远的强有力支撑。从战略视角审视,深入推进中俄科技创新合作是两国顺应新一轮科技革命和产业变革历史大势,为自身可持续发展和大国共同命运所作的战略选择,也是双方直面共同挑战、突破战略围堵,为确保各自在高科技领域占据领先地位所作的现实选择。

二 中俄科技创新合作:新现实与新期待

面向未来的中俄科技创新合作深化,必须首先立足两国科技创新发展现状,满足两国对科技创新发展的期待。新一轮科技革命和产业变革大趋势下,中俄两国科技创新实力已发生较大变化,科技创新发展诉求也在进行深度调整。

(一) 中国科技创新实力之变与科技创新战略布局

近年来,中国积极推进创新型国家建设,科技创新能力实现了历史性、整体性、格局性的重大变化,正在从量的积累向质的飞跃迈进,从点的突破向系统能力跃升转型。在部分领域,诸如量子通信、5G、计算机视觉、超级计算、深海探索、登月探测等领域已从“跟跑”向“并跑”乃至“领跑”跃进。世界知识产权组织全球创新指数显示,2020年中国排名已跃升至第14位。从科研产出看,国际科技论文数量和国际科技论文被引量均居世界第二,发明专利授权量居世界首位;从前沿技术和关键核心技术发展看,在铁基超导、量子通信、干细胞、脑科学等领域产出了一批重大原创成果;从高新技术产业发展看,科技创新为产业优化升级提供了新动能,高铁、5G移动通信等进入世界前列。

简而言之,中国科技创新能力提升主要得益于七个方面因素。其一,人力资本要素数量增加和质量提升。从科技人才队伍建设看,2019年每万名就业人员中,研发人员数量达62人。在科睿唯安发布的2020年“高被引科学家”名单中,中国内地入选科学家达770人次,占比为12.1%。其二,科研投入大幅增加。按可比价格计算,1990~2018年中国实际科研投入年均增长率为14.4%,是同期GDP增速的1.5倍,同期科研强度也从0.66%上升至2.19%【4】。其三,创新生态环境不断完善。科技管理体制改革主体架构基本设立,科技金融快速发展,多层次资本市场为科技创新成果孵化和转化提供了强大支撑,科创板、成果转化引导基金、众创空间等为企业创新创业创造了良好环境。其四,科研基础条件大为改善。建立了中国散裂中子源、500米口径球面射电望远镜等一批重大科技基础设施,设立了众多国家重点实验室和国家工程研究中心。其五,企业创新主体地位得到提升。2019年中国高新技术企业达22.5万家,其中507家企业进入欧盟发布的全球工业研发计分板中的全球研发投入2500强,占约1/4。其六,区域创新集群蓬勃发展。世界知识产权组织评估结果显示,2019年中国有18个区域进入全球创新集群百强,其中粤港澳大湾区、北京和上海进入全球创新集群排名前10位。其七,积极主动融入全球创新网络。中国已与114个国家和地区签署政府间科技合作协定,参与200多个与科技合作相关的国际组织和多边机制,参与并牵头组织实施国际大科学计划和工程,务实推进“一带一路”科技创新行动计划。

毋庸讳言,原始创新能力不强、高端科技产出占比偏低、产业核心技术受制于人是中国的短板。截至目前,中国关键零部件、元器件的自给率只有1/3,约52%的关键材料依赖进口,至少有35项“卡脖子”技术和60余项核心技术尚未掌握【5】,在高端数控机床、芯片、光刻机、高端传感器等领域严重依赖进口。一直以来,中国技术发展主要以跟踪、模仿国外创新成果为主,走的是一条“引进、吸收、消化、再创新”的科技追赶之路。借助集中力量办大事的制度优势,虽然能够迅速缩短与先进国家的差距,甚至在某些技术上走到世界前列,但核心技术供给不足的问题一直未能得到根本解决。症结主要在于一直以来对基础研究的忽视。以经费投入为例,2020年中国基础研究投入仅占研发总投入的6%,与美国相距11个百分点。基础研究投入不足导致自主提出重大科学命题和解决关键产业问题的能力欠缺,直接的后果就是原始创新不足,缺乏颠覆性的技术成果。中国基础研究薄弱在论文和专利技术质量上也有所体现。2008~2018年的数据显示,中国SCI论文的篇均引用量仅排在世界第16位。在专利方面,虽然中国专利申请量已居世界前列,但按三大国际标准组织(ISO、IEC、ITU)的标准必要专利拥有量计算,中国仅为美国的1/25,排在世界第11位【6】。核心技术受制于人也是中国制造大而不强的主要原因。中国目前虽然是全球制造业大国,工业体系涵盖联合国标准的所有工业类别,但在高技术产业和高端装备制造业中,许多关键零部件和高端装备仍然依赖进口,与世界先进水平差距较大。《2019中国制造强国发展指数报告》【7】显示,中国制造业劳动生产率仅为美国的19.3%、日本的30.2%和德国的27.8%。美国不断挑起的科技战,使中国深刻认识到,在基础研究和关键核心技术等领域加快缩小与世界先进水平的差距,彻底解决卡脖子问题,对于国家安全和发展利益至关重要。

基于如上,中国共产党十九届五中全会提出,坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,完善国家创新体系,加快建设科技强国。由此,中国科技创新发展将聚焦七大重点:一是强化国家战略科技力量;二是健全完善新型举国体制;三是强化企业创新主体地位;四是加强共性技术平台建设;五是健全完善创新运行机制;六是完善金融体系对创新的支撑;七是加强国际科技交流与合作,在开放条件下促进科技能力提升。

(二) 俄罗斯科技创新实力之变与创新发展政策调整

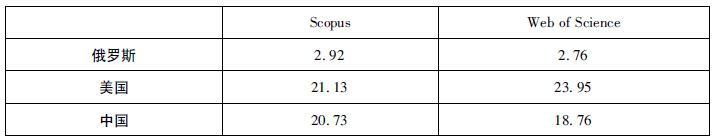

苏联解体后,俄罗斯科技创新实力骤然下降,但从21世纪的第二个十年开始,其科技创新实力有所回升。从世界知识产权组织全球创新指数排名看,俄罗斯科技创新实力从2009年的第78位提升至2020年的第47位。从基础研究整体产出看,俄罗斯与中美存在较大差距。2017年“斯科普斯”数据库(Scopus)和科学网(Web of Science)数据库全球论文数量统计,俄罗斯论文占比约为3%,为美国的1/9~1/8,中国的1/7(见表1)。如果按Scopus数据库的论文数量排名,过去15年中,俄罗斯始终居于第11或12位【8】。俄罗斯基础研究产出的强项在传统学科。俄罗斯科学家在物理学、化学、数学、力学和工程科学、材料科学、地球及环境科学、生物学等领域发表的论文最多,其中,在数学、物理学、化学、材料学等学科的基础理论研究上占据世界前沿地位(见表2)。为推动基础科学发展、提升在国际科技领域的话语权,近年来俄罗斯依托物理领域深厚的基础研究功底和独到的创新思路,积极主导国际大科学项目,如强磁场托卡马克装(IGNITOR)、高通量中子束流反应堆(PIK)、基于超强激光的极端光场研究中心(XCELS)、“魅陶子”工厂正负电子对撞机、第四代特种同步辐射光源(SSRS-4)、基于超导重离子加速器的离子对撞机(NICA)等。在应用技术领域,俄罗斯的航空航天技术、激光技术、生物工程技术、核能技术、新材料等均居世界领先地位,特别是在军工技术上优势明显,远程战略轰炸机技术、弹道导弹技术、航空和航天发动机技术、潜艇技术等居于世界前列。

表1 2017年俄罗斯、美国、中国发表的论文占比(%)

资料来源:Л.М.Гохберг,К.А.Дитковский,Е.Л.Дьяченко и др.,Индикаторы науки:2019:статистический сборник,М.:НИУ ВШЭ,2019.

表2 2017年俄罗斯优势学科论文占比及世界排名

资料来源:同上。

俄罗斯科技创新领域存在的问题主要体现在两个方面。首先是创新链与产业链衔接不畅。政府在科技创新体系中占据主导地位,大量研发活动由公共机构执行并由政府预算资助,如2019年俄罗斯科技研发投入中,国家投入占66.2%【9】。研发人员也主要集中在国家研究机构,占比达34%。在国家主导型科技创新体系下,科研机构和企业主体分列运行,研发部门和实体经济部门脱节,科技创新链条和产业链条不能有效衔接,造成科技成果转移转化渠道不畅,很多技术因找不到应用场景被束之高阁,产品与市场需求不匹配成为困扰已久的问题。这其实也是俄罗斯民用产品在国际上缺乏竞争力的主因。一般而言,高科技领域的国际贸易额可以在一定程度反映一国在国际产业链中的相对位置与实力。在联合国国际贸易标准分类法(SITC)分组标准下,当前国际贸易金额较大的高科技商品包括集成电路、通讯设备、飞机与航天器等。按此标准计算,俄罗斯民用高技术产品出口占世界高技术产品出口总额的比例不足0.4%,2018年出口额仅为14亿美元【10】,可谓微不足道。其次是在影响未来发展潜力的高新技术和前沿技术研发上,俄罗斯与世界水平存在较大差距。与新一轮科技革命和产业变革密切相关的关键核心技术和前沿技术领域,俄罗斯的能力并不突出。以生物技术和电子信息技术为例,2017年与2000年相比,俄罗斯在生物技术领域的专利数量从占世界总量的3.5%降至2.6%,电子信息技术领域的专利占比从1.3%降至1.2%【11】。再以人工智能发展为例,根据专业调研机构“龟智情报”(Tortoise Intelligence)发布的AI指数【12】,俄罗斯在54个国家中排名第33位。俄罗斯学者发表的人工智能领域的论文仅占世界份额的1%,目前在该领域的公司也只有17家,而美国相关企业超过2000家,中国超过1000家【13】。从决定数据处理能力的超级计算机数量看,俄罗斯已远远落后于世界领先国家。截至2019年年底,在世界超级计算机500强中,俄罗斯仅有3台,且使用美国的处理器,而中国有227台,美国118台【14】。

俄罗斯科技创新领域存在的问题与下列因素相关。首先是研发强度下降。苏联时期,研发投入占GDP的比重一度达到5%。苏联解体后,俄罗斯研发强度大幅下降,2003年约为1.3%,2013年降至约1.1%【15】,之后一直保持在这一水平。与目前世界平均水平1.7%、北美和西欧约2.5%的水平差距较大。其次是科研机构减少及科研人才流失。从科研机构数量看,2000~2017年俄罗斯研究机构从2686家减少到1577家,设计局从318家减少到273家【16】。从科研人员数量看,虽然目前俄罗斯科研人员数量在世界排名第五,但科研人员占比下降明显,2000~2017年每千名就业人员中的科研人员数量从7.8名减至5.7名【17】。再次是创新积极性不足。俄罗斯大部分行业高度垄断,缺乏竞争,在可以吸纳相对廉价的劳动力,必要时又可以购置国外技术设备的情况下,俄罗斯企业的科技创新积极性不足,近年来甚至出现创新企业占比下降趋势,如2010年创新型企业占比为13.3%,2017年降至10.1%【18】,而同期德国创新企业占比接近72%。在世界排名前1000位的研发领域投资者中,2018年俄罗斯仅一家企业入围【19】,之后年份则再无公司上榜。企业的创新积极性不足甚至间接影响到大学的应用研究。根据俄罗斯研发经理人俱乐部(R&D Directors Club)的数据,俄罗斯77%的公司从未从大学购买过专利,84%的公司也从未并购过大学创办的公司【20】。2010年以来,俄罗斯强制规定,国有大公司必须制订创新发展计划,且创新计划必须吸纳大学参与。国有公司的应对之策通常是拨付部分资金对大学进行研究资助,但并不开展实质性合作【21】,这也是迄今为止,大学商业性研究项目只占3%【22】的原因。最后与国家发展战略导向相关。处于欧亚大陆结合部的俄罗斯具有强烈的忧患意识,始终把国防力量建设作为培育综合国力之根本,惯用举国之力推进军工领域的“产学研”合作,如2012俄罗斯成立先期研究基金会有效推进了国防科技领域的“产学研”一体化,俄罗斯先进武器相继问世,诸如核动力无人超深潜航器、高超音速武器等。民用领域的“产学研”一体化则推进不力。虽然多年来俄罗斯一直倡导“军转民”,但受传统安全观影响,军工技术严格保密,技术市场化遇到的掣肘因素较多,军工技术优势未能转化成整体产业优势。

针对上述问题,对于未来俄罗斯科技创新发展,俄罗斯的政策重点在于七个方面。一是保持基础研究领域的国际地位。已计划2020~2024年拨款154.6亿卢布,设立10个世界级科学中心(НЦМУ):光子学中心、先进数字技术中心、地球液态烃合理开发中心、“数字生物设计和个性化医疗”中心、内分泌疾病个性化医学中心、巴甫洛夫综合生理医学、高科技医疗和心理压力缓释技术中心、NCMU“个性化医学中心”、“未来农业技术”中心、NTsMU“超音速”研究中心、人类潜能跨学科研究中心【23】。二是着力推动优先领域技术发展。《俄联邦科技发展战略》确定了2030前技术发展的七大优先方向:数字技术、人工智能、新材料;个性化医疗和高科技医疗;促进人、自然有效互动的技术;农业、环境保护和食品安全技术;环保、节能与新能源技术;国家安全和个人安全威胁抵御技术;保障领土之间连接畅通的技术。以科技发展战略确定的技术方向为蓝本,目前正在推动实施“科学”国家项目和《2030年前国家科技发展规划》【24】。三是重点培育高新技术领域的科技型企业。一方面,推动实施“国家技术首创计划”(НТИ),瞄准未来15~20年最具前景的高新技术市场,其中包括智慧能源、智慧农业、智能安保、智慧医疗、智慧航空、智慧海运、无人机、智慧金融、类脑智能等领域,制订发展“路线图”,力图培育出若干具备国际影响力的技术型大企业。在“国家技术首创计划”框架下,战略计划署(АСИ)负责制定各专业领域发展战略并为战略实施提供方法支持;俄罗斯风险投资公司作为项目办公室,负责组织、提供专业技术分析和方法支持以及资金支持等。运作方式是通过向筛选出的项目拨付预算资金,引导私人资金共同进行项目资助,同时吸纳技术型企业、大学和研发机构、大型商业协会、开发机构、专业协会以及各级政府机构共同参与,助力俄罗斯科技型企业在高技术领域夺得先机。另一方面,积极培育国家冠军企业。2016年以来,经济发展部实施“支持民营高科技领先公司”(“国家冠军企业”)项目,旨在整合发展机构和主管部门力量,促进国内领先民营高科技出口导向型公司快速成长为跨国公司。四是打通从基础研究到技术研发,再到商业化的整个创新链条,提升科技创新效率。为此,俄罗斯已推出“全创新链综合科技规划和科技项目”【25】,并在推动实施。五是搭建创新合作平台。2018年在俄罗斯科技和高等教育部的支持下,调动风险投资资金、大学和科研机构以及技术公司的力量设立了14个“国家技术首创计划”卓越创新中心【26】。卓越创新中心以大学和研究机构为基础设立,与领先的技术公司组成联盟进行相关研究和教学活动。俄罗斯风险投资公司负责卓越创新中心的具体运作,根据商业化前景,确定中心的具体研究方向并筛选实施一系列项目。目前14个中心的研究重点为大数据技术和人工智能、分布式记账技术、量子技术、新能源和便携式能源、新制造技术、无线通信技术与物联网、生物技术、神经技术、虚拟现实技术和增强现实技术、机器人和机电一体化技术、传感技术、机器学习技术和认知技术、智能电网技术、量子通信技术。六是推进新技术应用。2019年8月普京总统签署三部联邦法律,完善“特别投资合同制度”,将“现代技术清单”【27】纳入“特别投资合同”【28】。规定投资者以应用“现代技术清单”中的技术进行生产为前提与政府签订“特别投资合同”,并据此获得更为优厚和可靠的政府支持。七是规范并推动数字技术和人工智能技术发展,推动经济数字化转型与智能化转型。一方面,实施数字经济发展国家项目,从数字环境监管、信息基础设施建设、人力资源培育、信息安全保障、数字技术国内研发、数字化国家管理六个方面着手推进经济数字化转型。另一方面,制订《俄联邦2030年前国家人工智能发展战略》【29】,确定人工智能发展的六大方向:支持人工智能领域的基础和应用研究;开发和推广使用人工智能软件;提高人工智能发展所需数据的可及性和质量;提高人工智能发展所需硬件的可及性;增加人工智能人才供给并提高公众对人工智能的认知水平;构建监管体系以协调与人工智能技术开发和使用相关的社会关系。

三 中俄科技创新合作:新理念与新模式

从中俄两国科技创新实力变化以及对科技创新发展的期待出发,结合中俄科技创新合作面临的新机遇与新挑战,以共同参与全球科技创新治理、夯实新时代中俄战略协作伙伴关系、谋求国家强盛和民众福祉为目标,中俄有必要对科技创新合作的理念与模式进行调整。

(一) 新理念重塑

科技革命发展和产业变革大势下,中俄科技创新合作理念在沿袭过去合作经验、解决合作中存在问题的基础上,应顺应趋势,本着推动可持续发展的目标,注入更多新元素。

面向未来。科技创新是百年未有之大变局的重要变量。一方面,新科技革命是对传统知识体系的颠覆,有可能在新一代信息技术、新能源技术、生物技术、新材料技术、智能制造技术、量子技术等领域取得重大突破,进而推动产业变革加速演进,催生大量新产品、新产业、新业态,进而重构发展模式。另一方面,新科技革命也为全球发展带来诸多的不确定性,个别技术发展可能产生的风险将对社会道德、社会伦理、社会秩序、生态安全、政府治理等带来强烈冲击,引发人们对国家前途乃至人类命运的忧虑。中俄科技创新合作在稳固传统合作领域及合作项目的同时,需要根据未来科技发展方向和产业发展方向进行前瞻性布局,同时对全球科技创新治理方案进行有益探索。

共创共享。全球已进入前所未有的“大科技”时代,创新产品从研发设计、技术集成、生产组织、价值实现直到利益分配,均离不开跨越国界的各方互动。研究者、投资者、开发者、生产者、服务者、应用者之间的互动合作形成的合力共同推动知识库不断拓展、技术持续迭代升级。深入推进中俄科技创新合作,目标在于推动各方参与者融入全球创新网络,从更广阔的空间获取创新资源,在深化研发推广责任与风险共担的同时,实现创新成果共享,从而从整体上持续提升中俄两国整体科技创新能力和科技创新效能。

开放包容。当今世界已进入“融创新”时代。学科交叉、技术融合、产业跨界渐成趋势,物理世界、生物世界和数字世界的界限不再清晰。这就需要学科之间、产业之间乃至国家之间进行更具深度和广度的交流、融合与集成。任何一个国家都不可能孤立依靠自身力量解决所有创新难题,发达国家如此,中俄概莫能外。摈弃过时的传统安全观和零和博弈思维,畅通科技人员交流沟通渠道,消除因循守旧、不利于技术转移转化的障碍,为创新要素的跨国流动和全球整合创造更便捷的环境。

优势互补。众所周知,基础研究发展水平决定一个国家科技创新的深度和广度,是核心技术体系的强有力支撑。中国基础研究领域尚显薄弱,重大原创性成果相对缺乏。但相比俄罗斯,中国至少具有三方面优势。首先,创新创业积极性高。中国的场景创新为创业式创新提供了新型科研基础设施,使创新链的不同环节、各种要素聚合于同一时空,推动了创业企业的成长。一大批独角兽企业、瞪羚企业、平台型组织应运而生,新业态、新模式活跃发展。其次,研发经费相对充裕。从研发强度看,学界根据研发经费投入强度将国家(地区)的技术创新进程划分为三个阶段:技术使用阶段、技术改进阶段和技术创造阶段。研发强度低于1%时,为技术使用阶段;1%~2%为技术改进阶段;2%以上为技术创新阶段。目前,中国的研发强度已超过2%,根据上述标准,已迈入技术创新阶段。从风险投资资金充裕度看,2013年以后中国对风险投资的吸引力快速上升,2014年已经成为仅次于美国的第二大风险投资吸纳国。再次,拥有广阔的市场空间及良好的产业基础。中国巨大而多元化的市场需求、相对完备的产业体系为科技创新发展提供了广阔的空间,以数字化智能化为主要特征的一大批未来产业在中国已具备了爆发的基础条件。俄罗斯的优势在于基础研究和人才储备【30】,弱项是科技创新投入不足【31】,特别是企业研发投入不足,应用研究和市场推广较差。中俄两国发挥各自优势,可以探索出“双引擎”驱动的整合式创新之路,即基础研究和核心技术供给路径和需求引致路径二者相辅相成、双轮驱动之路。

(二) 新模式探索

国际科技创新合作是在双边或多边范围内构建开放创新机制的重要方式。从层级看,包括官方合作,也包括民间合作;从覆盖范围看,包括双边合作,包括多边合作;从合作形式看,包括政府间的科技创新对话、科技援助、技术引进或转让、联合科研资助、设立联合研究中心或联合实验室、共建科技创新基地等,也包括研究机构之间的人员互访、学术交流或培训、联合申请项目、合作发表论文、信息共享等;从参与主体看,包括政府管理机构、高等院校、科研院所、企业、科技社团等创新主体,还包括咨询机构、中介组织、金融机构、保险机构等第三方组织。合作层级差异化、合作主体多元化、合作覆盖范围广域化、合作形式多样化,决定了推动科技创新国际合作的复杂性。但新一轮新科技革命和产业变革深入推进为缩小与技术先进国家的差距创造了前所未有的“机会窗口”,适时抓住机遇,探索汇聚各方之力、尽快补齐短板的科技创新合作模式,是当前中俄科技创新国际合作中应当重点考虑的问题。概而言之,中俄科技创新合作模式重构至少应包括三方面内容:

多元主体协同联动。双方政府作为创新合作生态顶层设计者、建设者、维护者,应通过制定明晰的合作规则、技术标准、人员往来规程、信息交流口径等使科技创新合作各方参与者有法可依、有则可循,引导“智政产学研”各创新合作参与方各司其职、各尽所能、有效衔接,通过多方联动、密切合作、多维度、多路径参与科技创新合作,有效提升参与各方创新资源配置能力,提升各方在科技创新合作网络中的嵌入率与贡献度,实现以共创价值为导向的“协同创新”。

各类平台托举支撑。科技创新合作离不开人才、信息、金融的支撑,更离不开项目的落地与实施的商业支撑。需要引导建立人才信息平台、科技信息平台、科技政策发布平台、科技服务平台、技术孵化平台、技术产业转化平台、产业创新平台等。通过有效促进人才流动,科研机构交流合作,借助科技发展前景预判、科技信息咨询建议、科技评估等科技服务,促进技术转移转化,推动创新资源有机整合与优化配置,支撑科技创新合作行稳致远。

创新链与产业链深度融合。中俄两国都有将科技创新作为新动能推动战略新兴产业和现代制造业发展的强烈诉求。实质上,检验科技创新成败的一个重要标准,就是看其能否推动产业升级和经济发展。实现创新链和产业链精准对接,使创新成果尽快转化为现实生产力,实现创新与产业良性互动、交互作用、融合发展是经过发达国家实践检验的合理路径。中俄两国各自科技创新发展中遇到的问题,以及双方在以往科技创新合作中障碍的存在,在很大程度上与创新链与产业链脱节有关。因此,深化中俄科技创新合作,必须一方面发挥创新驱动对产业发展的引领作用,另一方面以产业需求为导向,解决创新与产业脱节问题。

四 中俄科技创新合作:路径选择

在以面向未来、共创共享、开放包容、优势互补为主要元素的合作新理念指引下,以多元主体协同联动、各类平台托举支撑、创新链与产业链深度融合为支撑的合作模式下,深化中俄科技创新合作宜从如下方向着手推进。

第一,完善合作机制的顶层设计。

中俄双方政府应当进一步加强前瞻性的规划安排和统筹把握,为合作提供稳定的制度保障和机制保障,促进各个合作领域的无缝对接。一方面,宜充分发挥政府间科技合作机制的促进协调作用,完善充实中俄总理定期会晤委员会框架内的“科技合作分委会”机制和“中俄创新合作协调委员会”指导的中俄创新对话机制的功能。在“科技合作分委会”机制下,宜对各自的科技创新战略、科技创新政策、国家创新体系建设、科技创新人才培育,特别是国际科技创新合作政策重点进行交流,并以此为基础编制中俄科技创新合作中长期规划,确定合作的中长期目标、重点领域、优先方向和保障措施;在中俄创新对话机制下,除了两国的科技部门之外,还应吸纳其他政府部门参加,与创新机构、智库、高校院所、咨询机构和知识产权法律咨询服务机构共同对世界科技创新发展趋势进行交流,分享合作实践经验,并就合作中存在的问题进行及时沟通,以此发挥多部门联动效应,达成具有现实性、切实性及前瞻性的合作共识。另一方面,引导各参与方建立长效工作对接机制,持续推动中俄科学研究基金之间、同类型创新机构之间、俄罗斯国家科学中心与中国国家实验室之间、中国产学研创新联盟与俄罗斯技术平台之间、中国自主创新示范区和高新技术开发区与俄罗斯高科技园区和技术推广型经济特区之间、中国技术转移中介服务机构与俄罗斯技术推广机构之间、中国创新型城市与俄罗斯科学城之间、中国金融投资机构与俄罗斯风险投资基金之间、高端产业之间(诸如核能、航空航天、通信信息、生物工程等重点合作领域),建立长效机制,保持交流互访渠道畅通,推动在各自领域实现有效对接,进而推动跨领域对接,助推各类创新资源的合理配置与有效整合。

第二,深化基础研究领域合作。

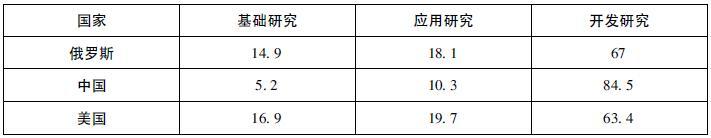

基础研究是科技创新的源泉。俄罗斯具有重视基础研究的传统,迄今为止,基础研究投入占研发总投入的比重仍保持在15%的水平(见表3),由此培育了数学、核聚变、固体物理学、化学、生物学、地球科学和空间科学等领域的雄厚实力【32】。中国一直以来对基础研究的重要作用认识不足,直到2018年中国国务院印发《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,基础研究的作用才被提升到前所未有的高度。《意见》特别强调,提高基础研究国际化水平是重点方向之一。鉴于中俄基础研究领域的合作迄今已持续20多年,对增进双方科研团队之间的沟通与交流起到了积极作用,对培育实质性合作关系奠定了基础,可以作为进一步深化科技创新合作的重要支点。“十四五”期间,中国将大幅增加基础研究投入。中俄基础研究合作可以充分发挥中国在资金支持方面的优势和俄罗斯已经具备雄厚实力的优势,除了扩大中国国家自然科学基金委员会与俄罗斯基础研究基金会资助规模,增加跨学科研究项目和青年研究项目之外,还应丰富资金筹措方式,引导社会资金和企业资金进入中俄基础研究合作领域。基础研究合作的优先领域除了数学、物理学、化学、材料科学、生命科学、地球科学、信息科学、医学科学之外,可以进一步拓展研究领域,特别是多学科交叉融合领域的合作研究。此外,可以将资助双方科学家联合发表论文作为成果分享方式之一。目前俄罗斯科学家主要与美、德、法、英四国科学家联合发表论文,占合作论文的比例达到26.6%【33】,与中国科学家合作的论文虽然出现增加趋势,但占比并不高,合作潜力很大。

表3 2018年中、俄、美研发投入结构(%)

资料来源:Л.М.Гохберг,К.А.Дитковский,Е.Л.Дьяченко и др.,Индикаторы науки:2019:статистический сборник,М.:НИУ ВШЭ,2019.C.286—288.

第三,进一步加强高技术产业合作,推进创新和产业深度融合。

俄罗斯在航空航天、船舶制造等领域具有技术优势,特别是在火箭和飞机发动机、核动力破冰船等方面实力雄厚,而中国在微电子技术等方面具备较强的优势。为此,在航空领域,继续凝聚共识,共同推动大飞机研制计划向前推进,推动发动机制造领域的合作。在航天领域,持续推动实施《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司2018~2022年航天合作大纲》,加强中俄在月球和深空探测、特种材料研发、卫星系统研制、地球遥感、空间碎片监测等领域的合作。随着世界主要大国对太空领域争夺的加剧,中俄两国有必要利用各自优势,在载人航天、探月工程等领域开展更为长远深入的合作。在船舶制造领域,俄罗斯是世界上唯一拥有核动力破冰船的国家,中国在破冰船制造方面尚处于起步阶段,双方加强合作有助于推动北极航道开发、北极能源开发与能源运输、带动北极港口等基础设施建设,同时将带动与船舶制造业相关的工程设备制造、信息通信等行业发展。在数字经济领域,鉴于产业数字化、数字产业化是中俄两国未来实现创新增长的主要领域,依托5G技术,以大数据、人工智能、物联网、移动互联网和云计算和为代表的新一代信息技术将带动数字经济快速增长,中俄两国在数字技术研发领域和产业数字化领域的合作将有助于实现创新与产业发展的深度融合。

第四,合力推进重点项目,重在取得实效。

中俄科技创新合作必须聚焦于具体项目,并重在落实,以此增强彼此的合作信心。首先,实质性推进战略大项目合作。目前,中俄共同研制大飞机项目进展不畅,共同研制重型直升机项目的谈判也持续数年,双方宜查找原因,客观理性处理合作中存在的问题,发挥大项目成功运行的示范带动作用,为后续项目合作消除顾虑。其次,加强“大科学”项目合作。目前中俄双方业已达成协议,中国将参与俄罗斯主导的超导重离子加速器(NICA)项目。俄罗斯具有牵头国际大科学计划和大科学工程的经验,通过类似项目的深入合作,中国可以借鉴到在国际大科学计划和大科学工程项目的推荐、遴选、立项、管理、核心专家确定、研究问题提出、技术路线选择、科技资源配置、设施选址、合作协调、监督与评估、风险防控、知识产权管理、使用机制等方面的经验。再次,深入推进联合研究中心和联合实验室项目稳定运行。中俄已相继成立了一批联合研究中心和实验室,作为中俄科技合作年项目,梅奇尼科夫疫苗和血清研究所与中国科学院微生物研究所就建立COVID-19研究联合实验室签署备忘录。未来的任务应将重点放在联合研究中心和联合实验室的具体筹建、运行、科技人员工作签证便利化等方面,推动双方科技人员合力取得预期研究成果。

第五,充分发挥企业在科技创新合作中的主体作用。

一直以来,全球科研遵循的基本模式是基础研究带动应用研究,应用研究推动产品开发的线性模式。随着科技革命和产业变革的深入发展,市场需求对科技创新发挥着越来越强的引致作用,企业在科技创新中的主体地位和重要作用越发突出。一方面,企业具有捕捉创新需求的能力,另一方面,企业还是驱动创新体系构建的重要力量,特别是创新领军型企业。一些重大创新和产业变革通常由创新型领军企业率先取得技术突破,之后带动一批中小企业加入,形成创新产业链。中俄科技创新合作若要持续稳定推进,让企业真正成为技术创新主体尤为必要。为此,必须创造条件使企业成为中俄科技创新合作的投入、执行和收益主体,以资本为纽带,以产业创新联盟建设为载体,汇聚创新要素,形成强大合力,造就一批核心技术能力突出、创新能力强的领军型企业,形成引擎企业带动、中小企业积极参与,科研院所、高等院校助力的合作态势。近年来,中国企业积极承担国家重点研发计划,在重大基础研究和体系创新中发挥日渐突出的作用。俄罗斯高科技人力资源禀赋深厚,已经成长出一批具有良好发展潜力的科技初创企业。根据BCG的研究,俄罗斯目前已有6家企业入选新兴市场技术领域领导力百强企业榜单【34】。因此,推动中国企业在俄罗斯建立研发中心,与研究型大学、科研机构和科技企业加强合作,或者设立离岸创新创业基地,利用当地科研资源开展工作,将是颇具前景的合作方向。中方风险投资公司、科技型企业可以把俄罗斯科技初创企业作为在俄罗斯开展科技研发和产业化推进的重要合作伙伴。同时也可采取积极政策,鼓励俄罗斯企业在中国设立研发中心和科创基地,投资中国战略性新兴产业、高新技术产业。

第六,着力打造科技创新合作服务平台。

创新合作服务平台旨在实现科技创新资源的高效集成和深度融通。首先,建设中俄科技信息数据库。科技人才是提高创新能力的关键,通过推动中俄双方高水平人才相互流动,可以产生知识“外溢效应”,对于激活创新、促进科技创新深入发展具有重要的意义。因此,应加快推动高科技人才信息数据库建设,打造科技创新“人才信息共享”平台,扩大和深化人才交流合作,推进科技人才在中俄之间的“双向流动”。同时,推动建立著名研究机构数据库,及时发布各研究机构的研究方向和研究领域分布、研究项目动态等,便于中俄两国研究机构有针对性地开展合作。其次,建立科技创新合作政策发布平台,及时发布有关鼓励政策、管理办法、负面清单、人才引进与人才流动政策等,提高双方合作的针对性,避免触及不必要的政策红线。再次,打造技术转移服务平台。当前,科技创新周期不断缩短,获得新知识和创造新技术、新产品、新服务以及将其推向市场的周期大为缩短。因此,科技创新成果转移转化是当前世界各国关注的焦点,也是政府、科研机构、企业等各种资源的交汇点。中俄各自在科技成果转移转化方面都存在短板,成果转化率不高【35】,提供系统化、专业化服务,促进成果快速转移转化是中俄两国在科技创新合作中应当侧重解决的问题。促进科技成果转移转化,服务平台的支撑至关重要。因此,应当积极扶持双方的技术评估咨询机构、科技信息提供机构、知识产权法律中介机构,并依托上述中介服务机构,建立一批技术转移转化服务机构,推动创新链与产业链的有效衔接。最后,科技金融助推平台。根据国际经验,一项技术的成功希望为10%时,风投资金进入;成功希望为50%的时候,商业银行资金介入。因此,充分发挥风险投资在中俄科技创新合作中的作用至关重要。双方可以探索运用引导基金,通过市场机制吸引社会资金和金融资本进入中俄技术创新服务领域。

第七,共同推进多边机制下的合作。

科技创新合作是应对气候变化、能源短缺、粮食和食品安全、自然灾害等全球性问题,促进经济社会可持续发展的根本出路。今年疫情期间,多边机制下生物医学技术领域的合作在防疫抗疫中发挥了积极作用。中俄同为上合组织成员国,是欧亚经济联盟与“一带一路”对接合作的积极倡导者。未来中俄应在上述多边框架下合力推动科技创新合作。一方面,打造科技创新合作共同体,尊重各国在发展阶段上的差异,求同存异,相互包容,强化科技创新发展战略和政策对接,推动创新经验相互借鉴,共同培育创新创业人才,共建联合科研平台、技术转移平台、示范型国际科技合作基地,实施重大科技合作项目,打造科技、教育、产业紧密融合的创新合作体系,通过“智政产学研”一体化推进科技创新与实体经济融合发展,提升科技创新合作水平与合作质量,为科技创新多边主义提供源源不断的动力,并最终推动各方实现创新增长。另一方面,正视技术在安全、隐私、伦理方面的局限性,坚持安全与发展并重,共同协作、包容审慎制定科技治理规则,在知识产权、技术法规、标准、计量和合格评定等领域进一步加强合作,为新技术合理利用营造公平、公正、非歧视的营商环境,为全球科技创新发展重大发展议题和挑战提供解决方案。

注释

【 1 】魏芹、邹立尧:《中俄(NSFC-RFBR)基础研究合作现状分析和未来合作展望》,载《中国基础科学》2014年第2期。

【 2 】Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (2016 г.№642),http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449

【 3 】Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года",21 июля 2020 года,http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728

【 4 】胡林元、徐婕、邓大胜:《我国R&D经费投入规模的比较研究》,载《今日科苑》2020年第8期。

【 5 】工信部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中在2019央视财经论坛上的讲话。

【 6 】万劲波、吴博:《强化科技强国对现代化强国的战略支撑》,载《中国科学院院刊》2019年第5期。

【 7 】由中国工程院战略咨询中心和机械科学研究总院联合编制。

【 8 】Ерохина Е.Российская наука в Scopus и WoS:количество или качество.8 февраля 2019 г.https://indicator.ru/engineering-science/rossijskaya-nauka-v-scopus-i-wos-kolichestvo-ili-kachestvo.htm

【 9 】Гохберг Л.М.,Дитковский К.А,Дьяченко Е.Л и др.,Индикаторы науки:2019:статистический сборник,М.:НИУ ВШЭ,2019.C.282-284.

【10】Сагиева Г.C.,Коцемир М.Н.Внешняя торговля технологиями России.https://issek.hse.ru/news/300490064.html

【11】WIPO IP Statistics Data Center.Available at:https://www3.wipo.int/ipstats

【12】衡量标准包括研究、编程平台、投资和政府支出在内的150个指标。排名前十位国家依次为美国、中国、英国、加拿大、德国、法国、新加坡、韩国、日本和爱尔兰。

【13】Николай Ульянов,Как перестать жить чужим умом.https://expert.ru/expert/2019/24/

【14】世界TOP 500组织数据。

【15】Хейфец А.Импортозамещение и конкурентоспособность,Россия и современный мир:проблемы,мнения,дискуссии,события,2016,№2.С.11.

【16】Наука и инновации.https://www.gks.ru/folder/14477

【17】OECD,Main Science and Technology Indicators 2018-2.

【18】Абдрахманова Г.И.,Вишневский К.О.,Гохберг Л.М.и др.Цифровая экономика:2019:краткий статистический сборник,М.:НИУ ВШЭ,2019.C.84-85.

【19】Высокотехнологические компании-российские и мировые тренды,Институт экономики роста им.Столыпина П.А.https://stolypin.institute/institute/vysokotehnologicheskie-kompanii-rossiyskie-i-mirovye-trendy/

【20】Анна Макеева,Андрей Савельев,Неполное высшее образование.https://www.kommersant.ru/doc/3006400

【21】Мау В.и др.Российская экономика в 2018 году.Тенденции и перспективы,Москва:Изд-во Ин-та Гайдара,2019.С.510.

【22】Андрущак Г.Наука и коммерция.https://www.kommersant.ru/13.08.2018

【23】Наталия Ячменникова,Научный центр мирового уровня "Сверхзвук" получит государственную поддержку.https://rg.ru/2020/09/03/

【24】Государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"(29 марта 2019 года № 377).http://government.ru/docs/36310/

【25】Комплексные научно-технические программы полного инновационного цикла и комплексные научно-технические проекты полного инновационного цикла(9 февраля 2019 года №162),http://government.ru/docs/35824/

【26】来自英文Center of Excellence,俄文译为Центр компетенции.

【27】《现代技术清单》按全俄产品分类手册(ОКПД)分类,技术按照所属领域,受工贸部、能源部或农业部监管,清单滚动更新,每年更新四次。

【28】“特别投资合同”制度于2015年由俄罗斯工贸部根据《俄联邦工业政策法》设立,由投资者与俄罗斯联邦或联邦主体签订合同,规定投资者在规定期限组织工业品生产,而俄罗斯联邦或联邦主体确保税收和监管条件具有稳定性,并提供相应优惠和支持。特别投资合同项下,投资者可享受利润税优惠、折旧率优惠、财产税优惠以及租用地方自治机构不动产和土地的租金优惠等。

【29】Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года(10 октября 2019 г.№ 490).

【30】俄罗斯每万名居民中约有30名科研人员。

【31】按购买力平价计算,世界研发投入中中国占21%,俄罗斯占2%。

【32】温恒国:《俄罗斯基础研究基金法律制度研究》,北京法律出版社2017年版。

【33】Власова В.В.,Гохберг Л.М.,Дьяченко Е.Л.и др.Российская наука в цифрах,Нац.исслед.ун-т "Высшая школа экономики".М.:НИУ ВШЭ,2018.С.13.https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/215179745

【34】2020 BCG Tech Challengers:The Next Generation of Innovation in Emerging Markets.

【35】参见富景筠:《俄罗斯科技创新能力与创新绩效评估》,载《俄罗斯学刊》2017年第5期。

Sino-Russian Cooperation in Science and Technology Innovation: Model Reconstruction and Path Selection

Gao Jixiang

Abstract:It is necessary to carefully assess the changes in the strength of scientific and technological innovation between China and Russia,and bring new ideas,new models and new paths to the cooperation of scientific and technological innovation between China and Russia. This has at least three meanings: to help each other take a leading position in the high-tech field and achieve sustainable development; promote the development of China-Russia strategic cooperative partnership in the new era;participate in global scientific and technological innovation governance and jointly promote the globalization of scientific and technological innovation. Sino-Russian scientific and technological innovation cooperation in the new period should promote a new cooperation mode with multi-subject cooperation and linkage,various platforms supporting and deep integration of innovation chain and industrial chain. At the same time,the two countries need to further optimize the cooperation path: improve the top-level design of the cooperation mechanism; deepen cooperation in basic research;strengthen cooperation in high-tech industries and promote the integration of scientific and technological innovation and industrial development; promote cooperation in key projects; support the main role of enterprises in scientific and technological innovation cooperation; create a scientific and technological innovation cooperation service platform; jointly promote global innovation cooperation under multilateral mechanism.

Keyword:Sino-Russian Relationship; Cooperation in Science and Technology Innovation; Innovative Development