清光绪七年六月廿三(公元1881 年5 月16 日),一份文华殿大学士、直隶总督李鸿章抄转的奏折,经由军机处摆在了垂帘听政的慈禧皇太后面前。奏折的内容是对一起案值六万两白银的合谋诈骗案的判决。六万两对于普通人而言当然不是一个小数字,但对于每年几千万两财政收入的清政府而言,又实在算不上大。就是这样一个“小案子”,却惊动了清朝的最高统治者……

简单的诈骗案情

事情起因于一个叫何涟的人。此人不仅通过捐纳的方式取得了四品官衔,更经营着一家规模可观的票号,在北京、天津、上海、广东等处均设有分号。不过,随着出资人病故、本银用空,加之有人巨额汇兑,该票号不得不倒闭收市。一个偶然的机会,何涟得知大量汇兑银钱的是一位金店掌柜,名叫段盛藻,于是,他深恨于心,伺机报复。

光绪六年八月,何涟从其倒闭的广东票号内得到了价值六万两白银的废票,决定以此作为“凭证”,讹诈段盛藻。他托人寻找洋人出头代讨,先是找到了俄国商人米若士,中间人还与米若士约定,“收了银子之后,给米若士银一万两”。随后,米若士又将此事转托给英国商人恒德生,由后者进京讨银。关键是,前述票据获得了俄国署天津领事馆领事韦贝的画押用印。最终,段盛藻被逼无奈,在天津津海关道衙门将何涟一干人等呈控在案。

这个案件, 尽管合谋、执行的过程中还有许多细枝末节的人物和事件,但总体而言可谓“事实清楚、证据确凿”。津海关道、天津道、天津知府等有司官员查抄了假票据、来往信件、涉案人之间的约书,基本理清了案件的事实和脉络,按照律例作出判决, 惩罚了有罪被告,还给了原告一个公正清白。

审理过程中,发现了一些涉外证据,包括俄国商人米若士写给中间人的五份信函和一份单据、俄国领事韦贝给米若士的信、英国商人恒德生给米若士的三封信等。例如,光绪六年十二月初六,韦贝在一封类似证明信的信件中写道:“ 兹有汇票纹银六万两并息银计至交银日止……米若士即见证人。俄国领事韦贝亲笔签押。”又如, 同年十二月廿三,恒德生致信米若士,索要活动经费:“米若士先生阁下:我们所立合同系在北京之先照合同所用路费,要先交做事人,要汝担保,求送上或五十两或一百两。接到此银,待此事追讨妥当后,一一列数。此事为数非小,要赏犒,非赏下人, 系赏同做此事朋友,如做好事一样。请将情节向汝朋友说明,路费银速送到,感感。”

可以明确地说,外国人士深度介入了这个串诈案,其中至少涉及外国商人两人、外国驻华领事机构一个、领事官一人。然而,在前述判决中,却没有对涉案外国人作出任何处理。

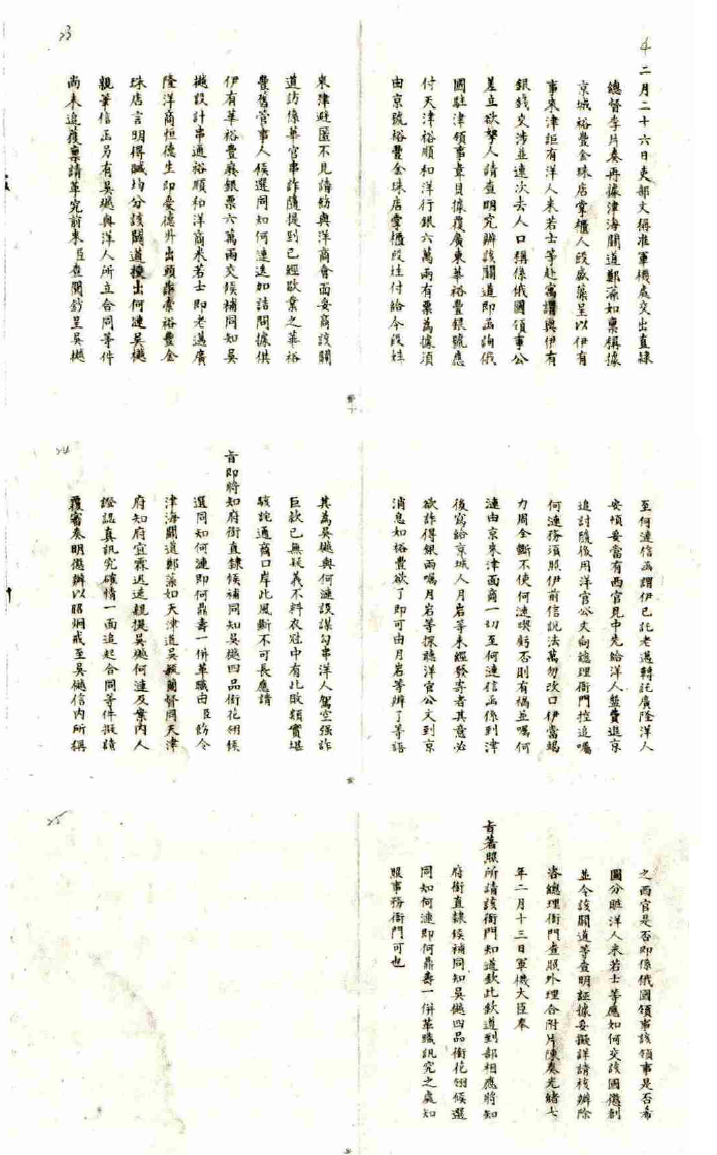

光绪七年六月廿三,军机处有关一职官勾串洋人驾空强诈案判决的奏折

荒唐的涉外交涉

光绪七年五月十二,津海关道郑藻如就此案审理结果向俄、英两国署天津领事发出公函。

六月初十,英国领事宝士德发来复函称:“ 前于会讯后曾经谕诫,以嗣后办事务宜小心。兹又再传该商严嘱。” 所谓“ 谕诫”“严嘱”,虽然不痛不痒, 但态度还不算蛮横。不过,俄国领事韦贝同日的复函,则显然是拒不认同清政府的结论。复函称:“ 泰西( 指欧洲—— 引者注)治狱与中国迥异,此案即使本领事心有所疑,然不得实据亦不能凭空入人罪名。”

实际上,郑藻如对俄、英两国涉案人员的责任之大小还是比较清楚的。他说:英商恒德生实为俄商米若士所骗,只是听从指使,入都索取,因见情节不符,旋即收手;而米若士则怂恿领事,来函冒认,冒称俄国领事公差,立欲拿人。二人相比,情节轻重悬殊。

面对俄国领事将深涉此事的米若士置之不议的做法,这位审办案件的主官自欺欺人地解释说,本来应该与俄国领事继续辩论,但考虑到对米若士的串诈行为,“韦领事先既听其所为,代为致函”,所以此时倘若要办米若士的罪名,米若士“断不能服”。他甚至替韦贝辩解道,韦贝领事也不是不想办米若士的罪,而是不能办。为什么呢?因为从其来函可以看出,韦贝对此已经“老羞变怒”,再竭力办争,亦终于事无益。

那么, 该怎么办呢?郑藻如说,等俄国不再保护米若士时,将其加以驱逐可也。“闻韦领事深觉内惭,米若士本系德人,冒充俄商。此案结后将不再加保护。各国领事及德国领事亦均恶米若士所为。俟俄领事不加保护之时,即可将其驱逐。职道前致韦领事信所以总言惩办而不肯言驱逐者,恐一言驱逐,将来彼反不肯听我驱逐,必欲加以保护也。此案似宜暂置不提,随后探得彼不保护时再行设法驱逐,似较易办。”

软弱的晚清政府

与清朝官员郑藻如“暂置不提”的态度形成鲜明对比的,是俄国领事韦贝的有恃无恐、咄咄逼人。这在前述其对郑藻如照会的复照中,表现得淋漓尽致。

郑藻如在照会中指出:米若士同谋串诈,贵领事亦似知之。本道早经料及贵领事于串诈一节未必肯究,今乃果然。贵领事初次来函所以不将实情叙述者,实冀米若士或可幸遂其欲。今贵领事既自信不偏不枉,谅不至为米若士挟持。请予严办。对此,韦贝竟写道:“此等不伦不类之谈等于无理取闹,大非往来公牍所宜。本领事阅竟时已不胜诧异。”

韦贝在信中辩称,米若士同何涟等人串诈,唯一的证据是津海关道在讯问中得到的“米若士预知票是废票”一语。“此外固别无证据也。”而且后来,给出这一说法的人坚称,从前供词是“熬审过久,昏瞀乱言”,前后口供大相径庭。所以,“ 贵道所以罪米若士者, 至此已涣然冰释”。他甚至讽刺道:“时贵道亦堂皇高坐,言犹在耳,岂能或忘?今仍欲以渺无凭据反复空言入米若士之罪。西律实无此办法。故本领事谓为毋庸置议也。”

韦贝认为,郑藻如怀疑米若士参与了串诈案,“而又无实证可凭,屡以悬揣之词坚请本领事加罪于彼”,不符合西方的法律规定。他最后写道:“总之,此案久经会讯,定断无可再商。此后勿仍以无据空言多烦案牍,是所切愿。”

两相比较, 清朝懦弱、俄人强横,可谓判若水火。真不知主审官郑藻如是如何从这封照会中看出韦贝“不是不想办米若士的罪”来的!

晚清政府的懦弱,一方面固然源于西方列强的炮舰威逼,但另一方面也源于官员的腐败无能。譬如本案的主犯何涟,即有官员的身份。而且,他之所以能够成为官员或准官员,是因为花了银子,通过捐纳得到的官职,也就是买来的官位。以捐官的素质,做出勾串洋人驾空强诈的事来,也不算太过意外。

历史学者阎崇年指出,清朝做官主要有两条途径: 一条是“ 正途”,就是正常正当的途径,即科举考试, 但这条路走起来相当艰难。道光朝之后, 全国人口达到4亿,而科举考试每三年一次,一次取300 余人。清朝历时268 年,共科举取士26846 人,平均一年取100 人左右。清朝选官的另外一条途径叫“异途”,主要是捐纳, 就是花钱买。捐纳制度在清朝是一个很重要的制度,通过捐纳得官的官员,多的时候占到官员总数的60%。当然,通过捐官之途获得的职位主要是中下级别。

清朝为什么要捐纳?因为缺钱。朝廷每年正常的收支是定数,碰到特殊情况,没钱支应,想出的办法就是捐纳。关于清朝的捐纳,阎崇年总结了四个特点:统一管理、明码标价、官多缺少、泛滥成灾。导致的后果是:财政上, 饮鸩止渴; 文化上,斯文扫地;吏治上,贪污腐败;政治上,丧失民心。清朝的皇帝不仅不听取废除捐纳制度的正确意见,反而将批评捐纳制度的人杀头,结果问题愈来愈严重,其中之一就是官员无能、朝政腐败。

客观地讲,本案的主审官员郑藻如,应该算是当时的官中翘楚了。他是咸丰元年(1851 年) 辛亥恩科第30 名乡试举人,组织过团练,支援过镇压红巾军,授过内阁中书,深得曾国藩、李鸿章赏识,以至招为幕僚,委其办洋务、办外交。同治八年,任江南机械制造局帮办,总理局务,督造枪炮、弹药、机器、轮船和船坞。光绪四年,任津海关道。光绪七年,以三品官衔大臣出使美国、日斯巴尼亚(西班牙)、秘鲁三国。在任大使期间,为保护华工、维护华侨利益作出过不凡的业绩。后累升内阁侍读学士、鸿胪寺卿、通政司副使、光禄寺卿,并获赐赏花翎二品。但是,即使是这样少有的干员,案子也只能办成这样,对待俄国署天津领事这样的外国使节,也只能退避三舍,以求相安。

事涉领事裁判权

光绪六年的这件串诈案,关键点是“涉外”。清政府的判决书里没有提到涉案外国人及机构,这实际上涉及历史上著名的领事裁判权(详见周英杰《拱手出让的“领事裁判权”》一文)。

所谓领事裁判权制度,就是一国通过驻外领事等机构对处于另一国领土之内的本国国民,根据其本国法律,行使司法管辖权的制度。具体而言,该项制度在晚清中国的主要内容为:凡在中国享有领事裁判权的国家,其在中国的侨民不受中国法律的管辖,不论其发生任何违背中国法律的违法犯罪行为,或成为民事诉讼或刑事诉讼的当事人,中国司法机关均无权裁判,只能由该国的领事等人员或设在中国的司法机构据其本国法律裁判。

近代中国的领事裁判权制度成为中国与西方列强所签订的一系列不平等条约中的一个重要内容,大的背景当然是西方列强对清政府实施了威逼利诱,但将领事裁判权制度写进中外交涉的文件里的始作俑者,却是清政府在第一次鸦片战争期间主持中英交涉事务的钦差大臣耆英与署乍浦副都统伊里布、两江总督牛鉴。

反映列强瓜分中国的《时局图》。图中熊代表沙俄,虎代表英国,蛇代表德国,蛤蟆代表法国,太阳代表日本,鹰代表美国

本来,在1842年8月29日签订的中英《南京条约》的各个条款里面,中英双方并没有涉及领事裁判权的问题。但是,就在《南京条约》签订数日之后,耆英遵照道光皇帝的旨意, 和伊里布、牛鉴一起联名向英方代表璞鼎查发出了一份正式照会,其中有如下内容:“此后英国商民,如有与内地民人交涉案件,应明定章程,英商归英国自理,内民由内地惩办,俾免衅端。他国夷商仍不得援以为例。”因为该文件属于正式照会的性质,璞鼎查立刻复照答曰:“甚属妥协,可免争端,应遵照办理。”随后,以英国为首的西方列强就据此把领事裁判权问题写进了与清政府签订的各种条约里面,使得这一制度以政府间正式条约的形式被固化下来。

1858年6月13日,俄国与清政府签订中俄《天津条约》,获得了沿海通商、内地传教、领事裁判权和片面最惠国待遇等一系列特权。此案于1881 年审结,距俄国获得领事裁判权已有23 年。一旦有事,中俄双方依据领事裁判权的规定行事,应该是驾轻就熟、自不待言了。

而且,对于晚清政府的官员来说,领事裁判权也许是一个“不错的办法”。在天朝门户被迫打开后,最令绝大多数清政府官员发怵的事就是和洋人直接打交道。他们不懂外语,不明世界大势,不知国际公法,不了解对方国家的文化和制度,在和洋人打交道的时候显得左支右绌、进退失据。而对于因为开放口岸而日渐增多的华洋纠纷,他们处理起来更是力不从心,稍有不慎,即“外惭清议,内疚神明”(曾国藩语),搞不好还会招来严重的外交纷争。因此,在大清国的官员中间便形成了一种很普遍的“畏洋如虎”的心态。如此一来,将在华洋人的事务交给洋人自己去处理, 便不失为简单明了、一了百了的上佳解决方案。

事实上,当洋人之间发生纠纷时,以领事裁判权为由置身事外,或许还算“方便”,但随着通商口岸的开通、扩大,外国人开设的洋行日益增多,业务活动也日趋复杂,华人与洋人之间发生商务纠纷、宗教纷争或者刑事案件实属势所难免,几乎难以公允处理。华官不懂洋法,无法判断领事是否依法公允处理犯事属民,因而对领事能否依法秉公行事缺乏信任。在华外国人仗着不受中国法律约束而恃强凌弱,却不受或少受惩罚,以致中国官民时有希冀攀附、利用洋人以求一逞的投机驱动和挟洋自重的心机和作为。如此一来,洋人疏放,国人挟洋投机,中国司法权益日见其损, 社会治理益发艰难了。

领事裁判权制度的实行,损害了中国的司法管辖权,破坏了中外关系的对等局面,丧权辱国,不是一个合理的制度。但清朝的弱,绝不是一个领事裁判权的问题,而是整体的弱。

军机处有关本案的奏章递交当天,慈禧就代表光绪皇帝作出了御批。究其原因,还是因为洋人涉案,尤其是俄国领事牵涉其中。涉洋事件,小事也是大事。这份保存在台湾“近史所”的奏折档案,就是光绪初年中外国势比较的一个缩影。

作者:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员