中国石油天然气集团公司(以下简称“中石油”)的哈萨克斯坦项目实现了中国石油工业的4个突破:首次通过收购公司股权进入海外油气市场,建成了中国第一个跨境石油运输管道,第一次收购外国上市石油公司,第一次实现了天然气的跨境管道运输;建成了中国第二个集生产、炼油、运输和销售于一体的海外石油生产基地。该项目增进了中哈经贸关系,实现了共赢,推动了中国石油项目在中亚地区的发展,是继“中石油”苏丹项目之后,又一例企业实现资本、商品及服务、品牌3个层次“走出去”的成功典范。因此,在中国石油产量下滑、对外依存度超过50%的今天,研究“中石油”在哈萨克斯坦的投资模式及其效应,对石油企业拓展海外市场有一定的现实意义。

一、哈萨克斯坦的石油资源和石油外资政策

(一)石油资源概况

哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国家,石油资源丰富。2009年,探明石油储量为53亿吨,占世界总量的3%;天然气储量1.82万亿立方米[1]。目前,哈萨克斯坦有191个油田和49个凝析油田,其中80多个正在开[2],主要分布在阿特劳州、曼格斯套州、克孜勒奥尔达州、西哈萨克斯坦州、阿克纠宾斯克州和卡拉干达州等地。2003—2008年,这6个州的石油年平均产量分别占全国总产量的28.69%、26.87%、 17.15%、 15.63%、 11.64% 和仁03%[3]。目前,正在运作的油田有田吉兹、卡拉恰干纳克、乌津、热特巴伊、让纳若尔、库姆科尔和北布扎奇等;卡沙甘、卡拉姆卡斯等油田近一两年有望投产。此外,阿拜(Abai)、达尔汗(Darkhan)、“Istatai”和“Zhambyl”等油田也处于协商开发阶段。

(二)石油外资政策

自1991年独立以来,哈萨克斯坦积极引进外资,发展经济,先后颁布了《哈萨克斯坦吸引外国直接投资的优先经济领域清单》、《与投资者签订合同时的优惠政策》、《外资法》和《国家 支持直接投资法》等法律法规。其开发油田的外资政策经历了由松到紧的变化。最初,利用优惠政策吸引外资,利用与外国公司签署保密的产量分成协议[4]的方式吸引外国石油公司的投资([5];2004年后,通过修订《地矿和地下资源利用法》(2004年、2005年和2007年)、《海上石油项目产量分成协议法》及新通过的《关于保障经济领域国家利益问题的民法补充和修正案》,加强国家对战略资源的管理与控制,赋予国家在油气资产转让中的优先购买权和单方修改合同的权力。

表1 哈萨克斯坦部分油田的勘探开发合同类型及储量

| 油田 | 阿克纠宾 | 恩巴 | 卡拉恰干纳克 | 卡沙甘 | 库姆科尔 | 田吉兹 | 乌津 | 库尔曼加齐 | Tub-Karagan |

| 合同类型 | R/T | R/T | PSC | PSC | R/T | R/T | R/T | PSC | PSC |

| 储量(十亿桶) | 10 | 7 | 24 | 150 | 6 | 90 | 10 | 55-77 | 22 |

资料来源:1997—2004年数据来源同表1,其余数据来自2006年哈萨克斯坦油气工业综述(hup://www.kaza-khstantb.eom/html/200706/24/20070624111407。htm)。

哈萨克斯坦的税法文件于1995年制定[6],其后多次修订。2009年的新税法总体上提高了石油公司的税负水平,降低了大石油公司的收益;与俄罗斯相比,哈萨克斯坦的税负较低[7]。

目前,哈萨克斯坦使用的勘探、开发合同类型主要有矿税制(R/T)、产量分成合同(PSC)和参与合同(ParticipationAgreements)三种(主要油田的合同类型见表1)。其中,勘探期最长10年,生产期25年,大型油田可达45年;产量分成合同大部分条款可协商。2009年的新税法出台以后不再签署产量分成合同,原来的产量分成合同仍然有效。

二 哈萨克斯坦境内的外国石油公司

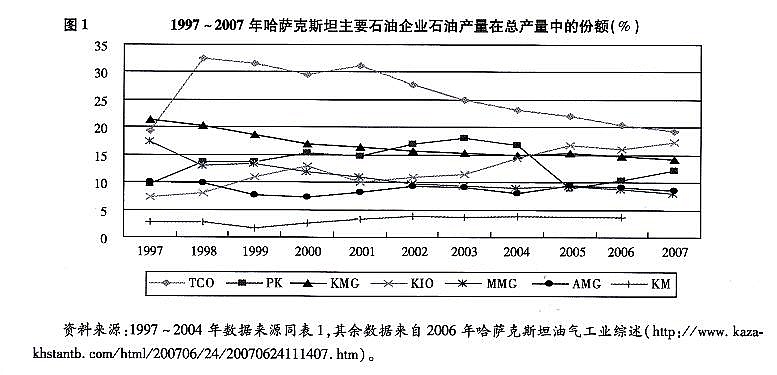

1990年,“雪弗龙”开始谋求开发田吉兹油田。1993年,哈萨克斯坦与土耳其成立首家石油合资公司[8]。1996年,哈萨克斯坦石油企业开始私有化。此后,哈吸引了20多个国家的石油公司进入。目前,在哈从事石油、天然气勘探、开采的142家企业中,有合资公司20家,外国公司48家。主要外国公司有“雪弗龙”、“埃克森美孚”、“康菲”、“埃尼”、“壳牌”和“道达尔”、“中石油”、“中石化”、中信集团、“卢克”和俄罗斯石油公司等。除哈萨克斯坦国家石油天然气公司(KMC)外,哈萨克斯坦的主要油气生产企业都有外国公司控股或参股。例如,田吉兹雪弗龙公司(英文缩写TCO;股权结构是“雪弗龙”50%、“埃克森美孚”25%、“KMG”20%和“卢克”5%[9]拉恰甘纳克石油作业股份公司(K10;“埃尼”32.5%、“BG”32.5%、“雪弗龙”20%和“卢克”15%)、哈萨克斯坦石油公司(PK;“CNPC”67%、“KMG”33%)、“中石油”阿克纠宾油气股份有限公司(AMC;“中石油”85.42%、其他14.58%)、曼格斯套油气股份公司(MMC;“中石油”50%、“KMG”50%)和卡拉让巴斯公司(删;中信集团与“KMC,,各占50%投票权)控制着全哈79%以上的产量(见图1)。此外,北里海作业公司(NCOC;“康菲”8.4%,“KMC”、“埃尼”、“埃克森美孚”、“壳牌”和“道达尔”各占16.81%,日本领先7.56%)[10]海管道财团(CPC;“BG”2%、“埃尼”2%9“雪弗龙”15%、“埃克森美孚”7.5%、“KMG”20.75%、“卢克”12.5%、阿联酋的“Oryx”1.75%、“Rosnen—sher7.5%和俄罗斯的“Transnen”31%)等也有外国大石油公司的股权。

三、中石油进入模式分析

(一)概况

1997年6月4日,“中石油”获得哈萨克斯坦阿克纠宾油气股份公司60.3%的股份(2003年5月增股到85.42%),同年8月,又取得了对乌津油田的开采权益。自此,拉开了中国石油企业进入哈萨克斯坦石油市场的序幕。此后,“中石油”通过收购又获得北布扎奇油田[11]巴斯勘探开发区块[12]uatAmlonMuani”公司(KAM)[13]Dan—Munal”公司(ADM)[14]、“PK”石油公司[15]和“MMG”公司[16]的权益;与哈萨克斯坦油气运输公司(TNG/KTO)合资兴建肯基亚克一阿特劳的输油管道[17]和中哈原油管道(肯基亚克一阿拉山口)[18];与“KMC”公司成立中哈天然气管道合资公司(AGP),负责中亚天然气管道在哈境内的建设和运营,并在此基础上,组建“中石油”哈萨克斯坦公司综合负责“中石油”在哈萨克斯坦境内的勘探、开发、炼油、油品销售和油气运输项目以及与上述各项目配套的服务业务。

近13年来,“中石油”在哈的业务已由单一的油气开发,逐步拓展到勘探、输运、炼油、 油品销售和工程服务等领域。截至2008年年底,“中石油”在哈的投资达70多亿美元,拥有61座加油站、6座成品油库,具有年产原油2 000万吨和天然气55亿立方米、管道年输油1 600万吨以及年炼油600万吨的生产能力。

(二)模式的特点

从建立方式上看,“中石油”进入哈石油行业的上、下游是以购并其他公司的油气资产或股权为主,兼有新建投资方式;进人中游(输油管道的修建与运营)则是新建投资方式。通过收购,“中石油”享有“AMG'’的股份、乌津油田开采权益、“PK”、北布扎奇油田、“ADM”、“KAM"和“MMG'’的股权和奇姆肯特炼厂及油品销售的权益。同时,“中石油”又通过新建让纳若尔第三油气处理厂[17]、中哈石油管道、盐下油田一让纳若尔集输管线、恩巴一让纳若尔铁路工程以及中亚天然气管道等拓宽了业务范围。

从投资类型看,“中石油”进入哈萨克斯坦油气市场以直接投资为主,还有以贷款换石油(项目)的合作新模式。

从投资过程和发展速度看,具有渐进性的特点。具体表现有以下几点:一是项目由少到多,由小变大。“中石油”由最初的1个项目增至12个,后又组建海外子集团公司;二是经营业务从上游的勘探、开发拓展到中游的油气储 运、下游的油气销售,从投资扩展到工程服务、技术合作,最终实现了上、中、下游产业链的一体化;三是资产由部分收购到整体收购,由招投标收购发展到按国际规则收购上市公司;四是由直接投资延展到以贷款换石油等方式。

从所有权结构看,所有大项目都是合资经营,倾向于独资或控股。合资可以达到四个目的:与“KGM'’合资既符合哈萨克斯坦的法律规定,又加强了与政府、企业的关系,可以达到趋利避害的目的;解决资金的问题,分散投资经营风险;变竞争对手为合作伙伴,有利于长期的国际合作;与知名国际公司合作, 提升企业品牌。此外,还可以培育和提高企业的国际运营能力。

(三)动因分析

“中石油”进入哈萨克斯坦石油市场集中反映了中国石油企业对外投资的动因。其动因主要有六点:一是获取石油资源,实现中国石油进口渠道多元化的需要。自1993年中国成为石油净进口国以来,石油进口量逐年增多。因此,建立海外石油生产和供给基地,确保稳定的石油供给成了国家石油公司责无旁贷的任务。二是国家“走出去”政策的推动。

早在1979年8月,国务院就提出在国外办企、业[18];1991年国家计划委员会的《关于加强海外投资项目管理意见》指出,企业的海外投资应该“侧重于利用国外的技术、资源和市场,以补充国内不足”[19];1992年年底,中国政府提出,“充分利用国内外两种资源,两个市场”发展中国石油工业的战略方针[20]。这些政策激励着石油企业“走出去”。三是“寡占反应”或战略跟进,即行业内个别大企业在同一时期向同一区位直接投资,其他企业紧随其后在该区位进行直接投资,以保持原有的均衡格局。中亚里海地区被认为继中东、西伯利亚之后世界第三大能源供给基地,哈萨克斯坦石油市场是开发里海的战略要地。在哈石油企业开始私有化之初,各大公司纷纷收购哈油气资源。1996年,“Mobile”购买田吉兹油田的50%股份,“Hurricane Hydrocarbons”(PK)购买库姆科尔油田。1997年,“中石油”等公司随后进入哈油气市场(见表2)。四是追求经济利益和规模效益。进入哈萨克斯坦的初期,“中石油”享有的乌津油田权益与修建乌津一阿拉山口输油管道的责任是捆绑在一起的[21],在综合评估哈当时的石油产量、管道建设成本、石油开采成本及石油价格等因素后,“中石油”放弃管理乌津油田。这说明其投资决策受经济效益的驱动。

再者,“中石油”分阶段建设中哈石油管道、全资收购“PK"及合资收购“MMG"显示出“中石油”的投资是追求规模效益的。五是油气贸易内部化的需要。“中石油”的上、中、下游一体化的投资,可实现与母公司原油贸易的内部化,提高交易的安全性,稳定独山子炼油厂的原油供应,同时降低交易费用。六是东道国哈萨克斯坦的多元化投资来源和摆脱原油出口依赖第三国的现实需求。

表 2 1997-98年哈萨克斯坦石油部门私有化(或长期合同)情况

| 哈萨克石油企业 | 时间 | 购买者 | 权益 |

| 卡拉让巴斯公司 | 1997年3月 | TritonVuko Energy Group | 94.5% |

| 曼格什套油气公司 | 1997年5月 | Medeo Energy Corp. | 85% |

| 阿克纠宾油气公司 | 1997年6月 | CNPC | 60% |

| 乌津油田 | 1997年7月 | CNPC | 60% |

| 曼格什套油气公司 | 1998年9月 | Central Asian Petroleum | 65% |

| OKIOC(AgipKCO) | 1998年9月 | Phillips Petroleum | 国家股 |

资料来源:Richard Pomfret,Kazakhstan's Economy since Independence: Does the Oil Boom Offer a Second Chance for Sustainable Development? Europe-Asia Studies, Vol. 57, No. 6 September 2005

四、模式的效益分析

(一)从宏观层面上讲,两国实现了共赢

1.中哈石油管道完善了哈萨克斯坦原油管道运输体系,实现原油出口渠道多元化。中哈石油管道建设前,哈的输油管线都是南北走向,多分布在西部、阿克纠宾和东部地区,运行相对孤立;其石油输油管道出海口主要有田吉兹一新罗西斯克输油管线(CPC)、乌津一阿特劳一萨马拉输油管线、肯基亚克一奥尔斯克输油管线和巴库一第比利斯一杰伊汉输油管线(BTC),其原油出口的85%经俄罗斯输油管道运送,目标市场只是欧洲[22]。缺少原油出口的“出海口”,制约着哈开发利用石油资源。因此,对哈来说,减少原油出口对俄罗斯的依赖,多元化管道线路是降低俄罗斯的影响和确保独立性的重要方式[23]。中哈石油管道自西向东横穿哈全境,不仅完善了其西东方向的原油运输体系,也增添了一条东向、不经第三国直接出口到中国的原油出口通道,在一定程度减少对俄罗斯管道系统、铁路运输及其主导的“CPC"管线的依赖[24],实现了原油出口的多元化。

2.哈吸引大量的外资,促进投资来源和外资国内流向的多元化。

1997年在哈投资的国家(地区)有35个,投资额21.07亿美元;2008年增至76个国家(地区),金额达200.7亿美元。大量的外资流人,拉动了哈经济的快速发展。1999—2008年,GDP的年平均增长率为8.7%[25]。同时,外国直接投资(FDl)在哈国内流向也呈现多向化,降低了FDI在石油行业的图2 1993-2008年哈萨克斯坦的FDI流入量及油气行业中FDI在FDI总流入量中的

资料来源:哈萨克斯坦中央银行(www.nationalbank.kz)

比重(见图2)。

3.中国实现了原油进口渠道多元化,改善了原油进口结构。1997年,中国从哈进口原油。此后,进口量快速增长。2002年突破100万吨,2008年达567万吨。1997年,中国从哈进口原油数量占中国原油进口总量的比重为0.13%,2008年则达3.17%(见表3)。这改变了中国原油进口的来源结构。同时,中哈石油管道不仅进口哈萨克斯坦的石油,也进口俄罗斯的石油[26],拓宽了中国通过管道进口原油的 渠道,减轻对中东石油的依赖,增强了石油供给安全性[27]。此外,还有利于中国开发和利用里海的油气资源。

4.增进了中哈两国的贸易。中哈石油领域的合作拉动了两国间货物贸易的增长。

1994年,中国从哈进口的货物不足2亿美元。

1997年,增长到4.3亿美元。此后,快速增长。2008年,达77.26亿美元。1997年,中国对哈的出口额不足1亿美元,而2008年则多达98。2亿美元。2008年,两国的贸易额是1997年的33倍(见表4)。其中,中国从哈进口原油数量在其原油出口总量的份额也显著增长。1997年的份额是0.57%,而2008年则为9.32%(见表3)。 、5.带动中国在哈的工程承包、劳务合作的发展。中国石油公司的成功进人,促进了中国工程承包和劳务输出在哈快速发展。中国在哈的工程承包营业金额由1998年的50万美元增至2002年的2.4亿美元,2007年达到10.41亿美元。截至2007年年底,累计营业额为27.51亿美元;劳务合作营业额1998年为27万美元,2001年达到6 600多万美元,2007年年底累计达9 160万美元(见表5)。

(二)从微观层面上说,经济效益显著

1.直接经济效益。直接经济效益主要有两点:一是亏损油田扭亏为盈,“中石油”控股或参股的各油田产量明显提高。“中石油”接管阿克纠宾公司时,该公司亏损7 000万美元。

几年后,赢利2.7亿美元,其原油产量已由1997年的260万吨增至2009年的600多万吨。

北布扎奇油田的产量由2004年的不足50万吨增至2008年的171万吨。让纳若尔油田由1997年的年产油235万吨增至2004年的408万吨(“中石油”每年的作业产量或权益产量见表6)。这不仅为“中石油”带来直接的经济效益,也为“KMG'’、股东及其他合作方创造了效益。二是带动勘探、井筒工程、油田建设等工程技术服务和物资装备出口的快速发展。

表3 1997-2008年中国从哈进口的原油数量及其在中国原油进口、哈原油出口总量中比重

| 年份 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

| 原油进口(万吨) | 4.49 | 40.92 | 49.08 | 72.42 | 64.96 | 100.36 | 119.59 | 128.56 | 129.08 | 268.27 | 599.79 | 567.06 |

| 在中国原油进口中的份额(%) | 0.13 | 1.50 | 1.34 | 1.03 | 1.08 | 1.45 | 1.31 | 1.05 | 1.02 | 1.85 | 3.68 | 3.17 |

| 在哈原油出口中的份额 (%) | 0.57 | 1.95 | 1.77 | 2.61 | 2.07 | 1.62 | 4.02 | 4.55 | 2.24 | 5.38 | 9.43 | 9.32 |

数据来源:UNComtrade数据库(http://comtrade.un.org/db)。其中,前两项来自中国报告的数据,最后项来自哈国报告的数据。

表4 1995-2008年中国对哈萨克斯坦的货物贸易额 单位:百万美元

| 年份 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

| 出口 | 1.39 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 2.05 | 4.94 | 5.99 | 3.28 | 6.01 | 15.66 | 22.12 | 38.99 | 47.52 | 74.47 | 98.20 |

| 进口 | 1.97 | 3.15 | 3.64 | 4.33 | 4.31 | 6.44 | 9.58 | 9.61 | 13.55 | 17.21 | 22.86 | 29.02 | 36.07 | 64.19 | 77.26 |

表5 1998-2007年中国在哈萨克斯坦的工程承包营业额及劳务合作统计 单位:万美元

| 年份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

| 工程承包营业额 | 0.0050 | 0.0871 | 0.4418 | 1.4369 | 2.4072 | 2.1023 | 1.0914 | 3.6918 | 5.8315 | 10.4143 |

| 对外劳务合作 | 0.0027 | 0.0055 | 0.0029 | 0.6618 | 0.0233 | 0.0096 | 0.0336 | 0.0592 | 0.0386 | 0.0787 |

数据来源:《中国对外经济统计年鉴》(2002、2005),《中国贸易外经统计年鉴》(2008)

表6 1997-2009年中石油在哈萨克斯坦的权益产量或作业产量 单位:万吨

| 年份 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

| 数量 | 30 | 152 | 126 | 173 | 326 | 437 | 465 | 579 | 743 | 1824 | 1862 | 1828 | 1857 |

| 权益产量(份额油) | 作业产量 | ||||||||||||

资料来源:《中国石油天然气集团公司年鉴》(2001-2008)和http://www.cnpc.com.cn

10多年来,“中石油”在哈的物资出口合同金额由1995年的11万美元增至2006年的12亿美元;截至2007年,累计合同额已近9亿美元;测井、录井和测试业务也不断扩大。

2.对哈萨克斯坦经济的贡献。“中石油”对哈萨克斯坦经济的贡献表现在四方面:一是上缴税费,增加哈政府的财政收入。截至2008年年底,“中石油”上缴哈的税费累计超过70亿美元。二是支持哈的“进口替代”计划,促进当地企业的发展。2001-2007年,“AMG"与当地企业签订并完成近6亿美元合同额;中哈原油管道一期工程与当地企业的物资采办合同额超过1 700万美元,分包协议合同额和工程分包合同额达3 793.67万美元。三是投资培养当地人才,用工本土化。“中石油”提供135万美元设立“总统奖学金”,支持哈的人才培养;直接为当地提供就业岗位1.48万多个,油气投资业务的员工本土化程度超过97%。四 是注重公益投资。截至2008年年底,在哈的社会公益投入5 000万美元,环保投入4.45亿美元。此外,“AMG"还以优惠价向阿克纠宾斯克州供应天然气、柴油和重油。2001-2008年,以哈国内油价向炼油厂提供原油340多万吨。

五、风险分析及对策

“中石油”在哈萨克斯坦面临的风险主要有政治风险和运营风险。

(一)政治风险

政治风险主要来自于哈萨克斯坦动态的法律法规和税费体制,包括哈的外资政策、矿产资源政策和税收政策的变化以及对劳工的限制等。其表现在以下三个方面:一是哈政府对外国投资者的态度渐趋强硬,油气行业的外资政策由松变紧。新的外国投资法取消了内外资企业的差别、变更了优惠政策;石油法律的条款几经修订,使合同类型和内容条款更有利于哈的国家利益,突出了“KMG'’在石油资源开发中的主导地位。二是税收政策也变得苛刻和随便。

哈萨克斯坦的税法多次修订,2009年的新税法取消矿区使用费,开征石油开采税,提高超额利润税,石油公司综合税负由49%上涨到62%(国际油价按每桶60美元测算)。三是有关“哈萨克斯坦含量”的内容已从温和宽松的规则演化为强制性的政策。例如,哈每年根据全国总劳动力数量限定发放外籍员工许可的配额。2005-2010年的6年间,外国劳务比重分别占其劳动力人口的0,32%、0.7%、0.8%、1·6%、0.75%和0.75%。除人员外,“哈萨克斯坦含量”还包括商品、工作和服务。这些政策的变化不可避免地将影响企业的投资收益。

(二)运营风险

运营风险主要包括三方面内容:一是指企业在哈萨克斯坦的投资收益受其国内宏观经济形势的影响。惠誉国际信用评级有限公司认为,哈萨克斯坦是73个新兴市场国家中经济最为脆弱的3个国家之一,其最主要的问题是通货膨胀率高于经济增长速度,政府若难以控制通货膨胀将会摧毁国家的宏观经济,哈经济发展的好坏无疑将影响石油行业的勘探、开发。二是指跨国石油公司间的激烈竞争。竞争主要来自于公司间股权或油气资源转让及新勘探、开发区块的竞标,“CPC”管线、阿特劳一萨马拉输油管线、“BTC”管线与中哈原油 管道的油源竞争(中哈原油管道的油源问题全部由中方负责)以及外籍员工许可数量的竞争。三是跨文化的融合。“中石油”在哈的规模快速壮大,中方的企业文化是否能恰好与“KMG"及其他合作者的企业文化融合,以及在控股企业中如何整合原有的企业文化将直接影响经营效果。此外,世界石油价格以及美元汇率的波动幅度也将影响“中石油”的经营效益。

六、结论及建议

综上分析,笔者认为,“中石油”在哈的直接投资实现了其国际化运营,建立了集生产、炼油、运输、销售和服务于一体的海外石油生产基地,是“中石油”寻求规模效益、紧随国际 石油巨头的发展战略与哈多元化原油的“出海口”及完善原油运输体系的战略需求的结合,是继“中石油”苏丹模式之后,又一以直接投资带动商品及服务、品牌输出,最终实现资本、商品和服务、品牌三个层次“走出去”,同时又达到了共赢的成功案例。对“中石油”来说,提升了其国际化运营的能力,增大国际市场的份额,其示范效应推动了中国石油项目在中亚的快速发展;对哈而言,实现了战略目标,促进了经济增长。该模式以收购为主,兼有新建投资,还具有合资、创新合作模式和渐进性等特点,显现出“中石油”的“走出去”战略已步人高 层次。然而,“中石油”的运营既要面对哈不断变化的法律法规和税费体制,也要经受宏观经济形势、激烈的市场竞争的考验。因此,企业要注重对政治风险及经营风险进行研究,及时预见并制定相应的防范与控制措施,以规避及减少投资风险,实现投资收益最大化。

(责任编辑:刘庚岑)

作者单位:对外经济贸易大学国际经济贸易学院。。本文为国家社会科学基金项目《中外跨国公司成长环境与模式比较研究》(项目批准号:07BJill47)、教育部人文社会科学研究项目《中国跨国公司成长环境与模式研究》(项目批准号:06JA790020)和对外经济贸易大学研究生科研创新项目(项目批准号:A201001009)的阶段性研究成果。

[1]BP Statistical Review Of World Energy,June2010,http://www.bp.eom/statisticalreview

[2]明海会、张庆辉、辛勤:《哈萨克斯坦石油工业综述》,《国际石油经济》2009年第2期。

[3]根据哈萨克斯坦统计署(http://www.stat.h)的数据计算。

[4]1993—2004年,哈萨克斯坦与外方共签署14个产量分成协议。

[5]http://oil.nengyuan.net/world—oil/gu叫ia/32190.html

[6]李富兵等:《哈萨克斯坦油气资源及其税费政策》,http://www.1m.cn/bookscollection/magazines/

aginfo/2006maginfo/2006—7/200611/~0061114—1375.btm

[7]王海燕:《哈萨克斯坦与俄罗斯矿产资源(石油)开采税浅析》,http://www.chinaruslaw.com/CN/

CnRuTrade/EnergyCooperate/2009111983648—849819.htm

[8]《哈萨克斯坦石油业110年风雨历程》,http://d.nengyuan.net/world—oil/guojia/32190.html

[9]2009年12月,“卢克”收购“BP”在卢克阿科的6%股份,并获得哈政府、“TCO”、“CPC”各股东的同意。这样,“卢克”就完全拥有了卢克阿科在“TCO”的5%和“CPC”的12.5%股份。

[10]http://www.nsos,companies。htm

[11]2003年,“中石油”从英国“Nimir公司和Texaco”公司购得北布扎奇油田100%的股权,后股权多次变动。现“中石油”、“LukoU”和“Mmsl lnvest—ments”分别持50%、25%和25%的股份。

[12]2003年6月15日,“中石油”从“Nimir”石油公司购买了巴斯勘探、开发区块100%的权益。

[13]2004年11月,“中石油”与“振华石油”以平分权益的方式收购了“KAM”50%的股权,即“中石油”与“振华石油”分别拥有两个油田25%的权益。

[14]“ADM”公司主要开发阿雷斯油田及布里诺夫油田,拥有这两个油田的勘探许可证。2005年1月被“中石油”收购(100%)。

[15]“PK”公司拥有“PetroKazaLhstall Kumkol Re-sources”(100%),“Turgai”石油公司(PK、LukOil各50%)和“Kazgermunai”石油公司(“PK”和“KMC”各50%)3个从事上游业务的子公司、奇姆肯特炼油厂和分布在塞浦路斯及哈各地的销售公司和加油站。

[16]2009年11月25日,“中石油”与“KMC”在荷兰成立50:50的合资公司——曼格什套投资公司以26亿美元收购曼格什套油气公司100%普通股份。

[17]2001年12月与哈萨克斯坦油气运输公司(TNC/KTO)(占51%)合资组建了西北输油管道公司。2002年5月23日开工建设,2003年投产。

[18]广义上,中哈原油管道西起里海的阿特劳,途经阿克纠宾斯克,终点为中国阿拉山口,全长2 828公里,设计年输油能力2 000万吨。狭义上,中哈原油管 道是肯基亚克一阿拉山口(一期工程是阿塔苏一阿拉山口段,二期是肯基亚克一阿塔苏段)。2004年6月30日,“中石油”和哈萨克斯坦国家石油运输公司合资成立中哈管道有限责任公司(各持股50%)开始建设中哈原油管道一期工程,全长962公里,于2005年12月15日建成投产;二期(肯基亚克一库姆科尔段)于2007年12月开工,2009年10月9日正式商业输油。

[17]王勇:《哈萨克斯坦大地树丰碑》,《中国石油报》2008年2月5日。

[18]刘阳春:《中国企业对外直接投资的特征》,《研究经济与管理研究》2008年第11期。

[19]李保民:《中国对外投资的政策形成与展望》, 《对外经贸实务》2008年第4期。

[20]周吉平:《中国石油天然气集团公司“走出去”的实践与经验》,《世界经济研究》2004年第3期。

[21]赵常庆:《哈萨克斯坦油气开发与中哈能源合作》,《中国社会科学院院报》2004年4月1日;《中哈输油管道开通能源合作掀开新篇章》,http://www.tians·hannet.com.cn/GB/ehannell62/1425/1434/200603/07/236410.html

[22]《承包工程市场国别报告(哈萨克斯坦)》,http://tradeinservices.roofcom.gov.cn/c/2009—03—13/69348.shtml

[23]GawdatBahgat,Prospects fOr energy cooperationin the Caspian Sea,Communist and Post—CommunistStudies 2007(40):157—168.

[24]2007—2009年,哈经中哈管线出口的原油分别占其原油出口总量的4.46%、10.07%和12.68%。

[25]根据世界银行的统计数据计算。

[26]《哈萨克斯坦重塑能源新格局》,http://www.chinairn.com/doc/70310/241913.html

[27]《中哈输油管道开通能源合作掀开新篇章》,http://www.6anshannet.com.cn/GB/channell62/1425/

434/200603/07/236410.html