【内容提要】俄欧双方具有能源合作的历史传统,能源经贸交往密切,能源合作基础扎实。俄欧双方已建立起多层次立体能源合作机制和较为完善的能源贸易基础设施,俄欧能源贸易的“路径依赖”特征客观上强化了双边能源合作关系。但是,乌克兰危机爆发以来,俄欧能源关系变得艰难而复杂,这既源于双边能源关系政治化程度的提升、双边能源贸易有效法律制度的缺乏、俄欧政府对双边能源关系认知的偏差,也源于区域外大国——美国的干预与影响。尽管在未来一段时间内俄欧双边能源合作的不确定性有所增强,但随着双边能源关系多元化程度的提升,“合作型相互依赖”将成为俄欧双边能源关系的重要特征,也将是巩固俄欧双边能源合作的重要途径。

【关键词】乌克兰危机;俄罗斯;欧盟;能源关系;能源合作;

【作者简介】李扬,对外经济贸易大学国际关系学院讲师。(北京100029)

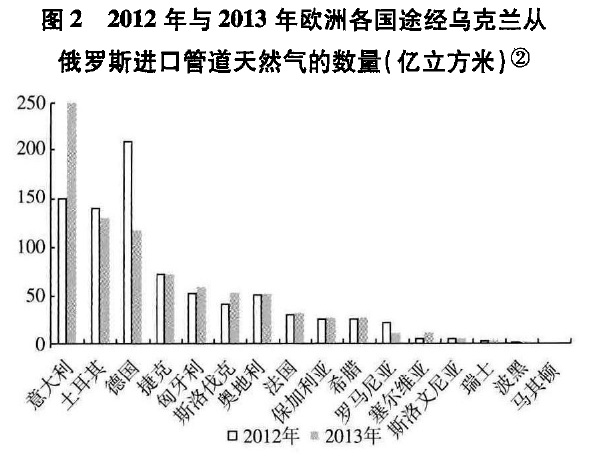

俄罗斯是欧盟的“能源库”,欧盟各国所消费碳氢能源的30%依赖从俄罗斯进口,其中,约2/3的进口石油与近半数的进口天然气来自俄罗斯[1]。乌克兰是连接俄罗斯与欧盟的重要能源通道,虽然近年来在欧盟“多元化”能源政策下,欧盟进口油气管线所途经的国家愈加多元化,但53%的俄欧双边天然气贸易仍需过境乌克兰[2],乌克兰在俄欧能源关系中发挥着重要的桥梁作用。乌克兰危机的爆发给欧洲的能源安全蒙上了阴影,而美欧国家对俄罗斯的经济制裁也使原本已经矛盾重重的俄欧能源关系面临更加严峻的挑战,俄欧能源关系与能源合作的发展前景备受关注。

一 俄欧能源关系与能源合作的历史与现状

俄罗斯与欧盟国家之间的能源合作由来已久,欧盟国家依赖俄罗斯持续供给的能源,而俄罗斯依赖来自欧洲地区稳定的能源收入[3],两者相互依赖程度较深。

俄罗斯与欧洲国家能源合作可以追溯至苏联时期。20世纪60年代晚期,西欧国家普遍认识

到其将在80至90年代面临较为严峻的天然气短缺,同一时期,苏联则发现了大规模天然气储备。1967年,欧洲国家与苏联开始合作搭设从捷克斯洛伐克至欧洲的天然气运输管道;80年代初期,双方再次筹建一条新的从苏联到西欧的天然气运输管道[4]。20世纪80至90年代,欧洲国家与苏联保持紧密而稳定的能源合作关系。90年代中期以来,随着欧洲国家单一天然气市场建设与俄罗斯“市场经济”改革的展开,双方在能源合作领域的分歧由于价值观和意识形态的不同而逐步扩大[5]。

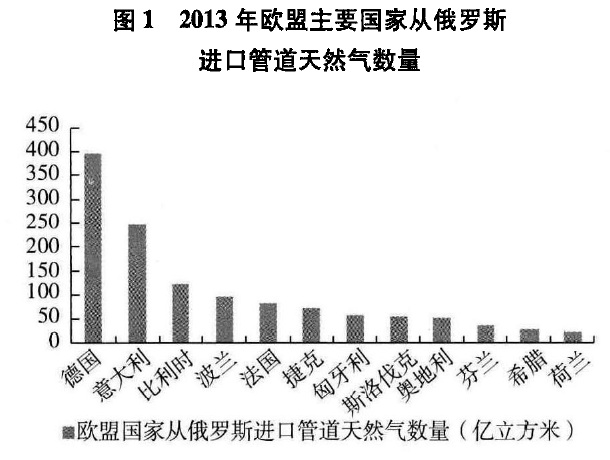

尽管俄欧双方在能源合作领域的冲突不断,但彼此之间的能源贸易并没有因此受到较大影响。以天然气为例,据BP石油公司与欧盟委员会的统计,欧盟国家进口管道天然气资源逾40%来自俄罗斯,中欧与波罗的海沿岸欧洲国家对俄罗斯管道天然气的依赖度更是高达70%以上[6];与此同时,欧洲各国是俄罗斯取得能源外汇的重要市场,2013年俄罗斯对欧洲国家天然气的出口量占其天然气出口总量的77%,德国、意大利、比利时和法国是俄罗斯天然气出口的主要目的地[7]。

表1 欧洲国家进口天然气数量(单位:亿立方米)

| 进口数量 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 进口天然气总量 | 4 497.5 | 4 773.5 | 5 578.9 | 4 594 | 4 465 | 4 486 |

| 管道天然气 | 3 944.6 | 4 083.3 | 4 701.3 | 3 687 | 3 772 | 3 971 |

| 从俄罗斯进口数量 | 1 544.1 | 1 765.8 | 1 874.4 | 1 406 | 1 300 | 1 624 |

| 从俄罗斯进口百分比 | 39% | 43% | 40% | 38.1% | 34.5% | 40.9% |

| 液化天然气LNG | 552.9 | 690.2 | 877.6 | 907 | 693 | 515 |

| 从卡塔尔进口数量 | 78.9 | 188.0 | 358.4 | 434 | 311 | 234 |

| 从卡塔尔进口百分比 | 14% | 27% | 41% | 47.9% | 44.9% | 45.4% |

资料来源:“Nature Gas:Trade Movements,” BP Statistical Review of World Energy 2014,p.28.

图1 2013年欧盟主要国家从俄罗斯进口管道天然气数量

资料来源:“Nature Gas:Trade Movements,” BP Statistical Review of World Energy 2014,p.28.

俄罗斯输往欧洲地区的天然气主要取道苏联时期在乌克兰境内铺设的油气管道,乌克兰是俄欧能源管道天然气贸易的战略咽喉。在2011年11月“北溪”(Nord Stream)天然气管道正式启用之前,俄罗斯输往欧洲市场80%的天然气需要经乌克兰中转[8]。随着“北溪”等天然气管道的建设,乌克兰在俄欧管道天然气贸易中的影响力有所下降,但俄欧管道天然气贸易量的一半仍需过境乌克兰。因此,俄乌关系及乌克兰政局稳定与否关系到俄欧能源贸易的正常开展,也影响到欧盟的能源安全。俄乌双方在天然气价格、过境费用、债务偿还等方面的矛盾曾多次影响俄欧管道天然气贸易[9]。由于俄乌两国在天然气贸易领域矛盾的激化,俄罗斯曾于2006年、2009年与2014年三次中断对乌克兰的天然气供应。其中,2006年和2009年,乌克兰为了满足本国冬季对天然气的需求,截留了部分途经乌克兰境内管道中供给欧盟市场的天然气,造成了部分欧盟国家天然气的严重短缺。

图2 2012年与2013年欧洲各国途经乌克兰从俄罗斯进口管道天然气的数量(亿立方米)[10]

资料来源:Simon Pirani,James Henderson,Anouk Honore,Howard Rogers and Katja Yafimava,What the Ukraine crisis means for gas markets,The Oxford Institute for Energy Studies,March 2014,p.8.

冷战结束以来,俄欧之间的能源互信程度持续走低,能源零和博弈局面屡屡出现。欧盟国家将“能源武器”视作俄罗斯与其对抗的政治筹码[11]。然而,对于以能源收入为主要财政收入来源、深陷“资源诅咒”的俄罗斯来讲,能源也是美欧国家制衡俄罗斯的重要武器。近年来,欧盟国家不断开发清洁能源、发展非常规油气资源开采技术、拓展能源进口渠道,逐渐降低对俄罗斯能源的依赖度,欧盟国家在能源领域获得了越来越多的发言权与主动权。乌克兰危机爆发以来,为了配合美国对俄罗斯的经济制裁,2014年5月,欧洲议会更是单方面宣布暂停“南溪”天然气管道建设,以此为筹码要求俄罗斯尽快解决与乌克兰的天然气纠纷。俄乌之间的政治分歧转化成美欧与俄罗斯之间的政治经济斗争,俄欧能源合作再次因为政治问题而受到严峻挑战。

二 俄欧能源关系与能源合作的基础

俄欧能源关系虽然正在经历种种挑战,但双方具备良好的合作基础和较长的合作传统。

首先,俄欧已建立起常规能源对话机制,双边能源合作渠道通畅。鉴于俄欧能源贸易的互补性,俄欧双方均希望建立双边合作机制以构建良好的能源贸易秩序,降低能源贸易与投资成本[12]。经过几十年的发展,俄欧之间已经建立起三个层次的能源合作机制,即政府间能源合作机制、跨政府能源合作机制与跨国能源合作机制[13]。

俄欧政府间能源合作机制由双方高层领导出面构建,具有很强的政治意义。俄欧政府间能源合作机制主要包括东欧剧变、苏联解体之初签署的《欧洲能源宪章》以及后来的“欧盟—俄罗斯首脑会议”和“欧盟—俄罗斯能源对话”机制等。1990年6月,在欧共体12国首脑会议上,荷兰前首相路德·卢柏斯(Ruud Lubbers)率先倡议以能源合作为突破口加强欧洲与苏联的合作;1991年12月,来自欧共体、经合组织与中东欧的50个缔约方[14]签署《欧洲能源宪章》[15]草案协议;考虑到可以利用该协议获取西欧先进的能源技术,俄罗斯于1994年在协议上签了字。但该协议只是各缔约政府为增进能源合作所作的政治承诺,并不具备国际法约束力。基于《欧洲能源宪章》起草的《能源宪章条约》是俄欧之间专门针对能源领域的多边条约[16],“它建立了一套特别而又相对简单的能源争端解决程序”[17],具有法律约束力。然而,俄罗斯因认为《条约》中的某些条款会给俄罗斯带来更多的竞争对手、削弱俄罗斯在天然气市场的优势而拒绝签署[18]。为了弥补俄罗斯未签署《条约》带来的政策缺失,2000年欧盟再次发起建立“欧盟-俄罗斯能源对话”机制,共同探讨俄欧能源合作的整体战略、发展态势与未来趋势[19]。“欧盟-俄罗斯首脑会议”源于俄欧双方于1993年年底签署的《俄罗斯同欧洲联盟之间关于建立伙伴和合作关系的联合政治声明》,该声明约定自1998年起,欧盟与俄罗斯首脑之间每半年举行一次会面,能源问题是双方首脑会议的重要议题之一。

跨政府能源合作机制是将高层战略合作构想贯彻落实的媒介机制。随着俄欧能源务实合作的顺利开展,必须要将高层的战略合作构想转化为具体的合作项目,这就要求组建一系列协调开展具体合作项目的实体机构负责上传下达。“欧盟-俄罗斯能源对话”机制之下设有具体执行机构,比如秘书处、研讨会、工作组与专项技术中心等[20]。跨国能源合作机制主要由跨国能源公司、NGO等非政府实体构成[21],具体负责落实双边能源务实合作项目,并在一定程度上自下而上影响俄欧政府关于双边能源合作的决策。

俄欧之间三个层面的能源合作与对话机制为俄欧宏观能源关系的平稳发展奠定了基础,也为俄欧能源务实合作的开展搭建了平台。在这三个层面的合作机制中,政府间能源合作机制是开展双边合作的战略基础;跨政府能源合作机制是推动合作政策转化为合作项目的关键,决定合作效率;跨国能源合作机制则是落实双边务实合作项目的基石,决定合作效果。其中,政府间能源合作机制体现较强的政治色彩,而跨政府能源合作机制与跨国能源合作机制则体现技术与市场力量[22]。

其次,俄欧能源贸易基础设施较为完善,具有扎实的贸易基础。俄欧能源合作已有几十年历史,俄欧之间建立起了较为完善的能源贸易基础设施。以俄欧管道天然气贸易为例,大大小小十余条天然气运输管道将俄罗斯的天然气源源不断地输往欧洲国家。

俄罗斯通往欧洲的天然气管道主要包括以下几条路线:第一条由自东至西横穿乌克兰的多条管道组成,多为苏联时期修建,如“兄弟”管道(Brotherhood Pipeline)、“联盟”管道(Soyuz Pipeline)、“北极光”管道(Northern Lights Pipeline)、“乌连戈伊”管道(Urengoy Pipeline)、“进步”管道(Progress Pipeline)等。这些管道经乌克兰后,向西通往斯洛伐克、捷克、德国、法国、瑞士和奥地利等国,向南通往摩尔多瓦、罗马尼亚、保加利亚与马其顿等国,主要输气目的地为中欧和南欧国家[23]。第二条是“亚马尔-欧洲”管道(Yamal-Europe),绕过乌克兰,始于俄罗斯西西伯利亚亚马尔半岛,自东至西穿越白俄罗斯和波兰进入德国,再由德国国内管道网向西和西南输往其他欧洲国家[24]。第三条是“蓝溪”管道(Blue Stream,2005年11月建成投产),始于俄罗斯高加索北部伊扎比热内,由北向南穿越黑海海底至土耳其首都安卡拉,主要输气目的地为意大利等南欧国家[25]。第四条是“北溪”管道(Nord Stream),2011年建成投产,北部穿越波罗的海抵达德国,主要输气目的地为德国、英国、荷兰、法国与丹麦等北欧国家。第五条为筹建中的“南溪”管道(South Stream,2007年11月发起,计划2015年建成投产),从俄罗斯出发,穿越土耳其黑海海底抵达保加利亚,再由保加利亚分为西北和西南两条支线。西北支线经塞尔维亚、匈牙利和斯洛文尼亚至奥地利,西南支线经希腊和地中海至意大利[26]。这些天然气运输管道将俄罗斯的天然气资源与欧洲天然气市场紧紧联系在一起,是俄欧天然气贸易顺利开展的硬件基础。

最后,俄欧能源贸易具有特殊性,客观上强化了双边能源合作。管道天然气贸易是俄欧能源贸易中最为重要的组成部分。与国际石油贸易不同,国际管道天然气贸易具有很强的路径依赖性,缺乏灵活性的原因是基础设施的建设与运营成本较高。通常情况下,天然气管道均由参与贸易各国的能源公司出资建造与运营,出于利益与成本的考虑,管道天然气贸易买卖双方都不愿轻易更换新的卖家与买家,因而国际管道天然气贸易具有一定的稳定性[27]。例如,2005年11月建成通气的“蓝溪”天然气管道是由俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)与意大利埃尼公司(ENI)共同出资铺设运营,该管道总投资32亿美元,由俄意的两家公司平摊费用[28];再如“北溪”管道项目总投资110亿美元,由来自俄、德、荷、法四国的能源企业共同出资建设,在成立的合资公司“Nord Stream AG”中,俄气持股51%,德国意昂集团(E.ON AG)子公司意昂鲁尔燃气公司(E.ON Ruhrgas)和巴斯夫股份公司(BASF AG)子公司温特沙尔石油公司(Wintershall Holding)各持股15.5%,荷兰天然气运输公司(N.V.Nederlandse Gasunie)与法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)各持有9%股份[29]。

第三层次的跨国能源合作机制在一定程度上影响着第一层次政府间能源合作机制,因此,双方能源公司的利益诉求会从具体操作层面影响双方政府对能源合作与能源关系的决策。由俄欧能源公司共同投资铺设的天然气运输管道客观上成为俄欧能源关系和能源贸易的“黏合剂”。

三 乌克兰危机下俄欧能源关系与能源合作的主要挑战

俄欧能源关系是当今世界最重要的能源关系之一,也是争议最多、最复杂的关系之一。虽然俄欧能源合作与能源贸易已开展了几十年,但俄欧双方在能源领域的相互依赖并没有推动双边关系的进一步发展,反而引发了一系列矛盾与问题[30]。乌克兰危机爆发以来,随着美欧对俄罗斯制裁的展开,俄欧能源关系的固有矛盾日益凸现,俄欧能源关系的发展面临来自体系内外众多因素的挑战。

首先,俄欧双边能源贸易的政治化[31]趋势加剧。俄欧能源贸易是市场力量与政治力量共同作用的结果[32],近年来俄欧能源贸易的政治化程度不断加深。俄欧双方将能源贸易和能源合作政治化的根本原因是相互不信任:欧盟国家认为俄罗斯在操纵能源出口价格,而俄罗斯则认为欧盟国家正在开辟新的能源来源渠道以削弱俄欧能源联系,并在欧盟内部推广“第三方能源计划”以限制俄气在欧盟的投资[33]。俄欧能源贸易的风险随其政治化程度的加深而大大提升[34]。

能源资源一直是俄罗斯对外政策的重要筹码,俄罗斯能源部网站明确指出“能源资源是俄罗斯执行国内政策与外交政策的工具。”[35]为了利用能源资源达到特定的政治目的,俄罗斯政府不惜牺牲经济利益来获取政治优势。常用的做法包括关停或新建油气管道、提供价格补贴、签订差异价格的长期合同、制定混乱的降价规则、建设绕路的管道设施等(如表2)[36]。例如,2004年乌克兰发生橙色革命后,乌克兰成为西方反俄的前沿阵地,为此,俄罗斯不再向乌克兰提供天然气补贴,同时大幅提高出口至乌克兰的天然气价格[37]。2010年建成通气的“北溪”管道使俄罗斯的天然气可以绕过乌克兰和波兰直接输往德国,该管道的建成极大地增强了俄罗斯与德国的双边经济与政治关系,俄罗斯政府也将“北溪”管道视作阻止欧盟国家染指俄罗斯对车臣政策的工具[38]。

冷战结束至今,欧盟对俄罗斯能源政策进行了几次调整。20世纪90年代末期,确保从俄罗斯获取稳定且价格低廉的能源是欧盟对俄能源政策的关键目标。2001年以后,由于国际油价的飙升与中东地区的动荡,俄罗斯在欧盟能源战略中处于关键地位,成为欧盟最重要的天然气进口国[39]。2006年俄乌天然气危机是欧盟对俄欧能源关系的态度发生转折的关键事件。此后,欧盟对俄欧能源关系的考虑从单纯的市场因素发展为政治与战略因素并重[40]。2006年俄乌天然气危机后,欧盟学者和政界人士普遍认为,现有和正在筹建的连接俄罗斯与欧盟国家的天然气管道将会进一步加剧欧盟对俄罗斯能源的依赖,俄罗斯政府将以能源为“政治武器”,使欧盟陷入更加被动的局面[41],不利于欧盟的能源安全[42]。因此,欧盟对俄罗斯能源政策出现重大调整,欧盟国家纷纷主张逐步推进进口能源(尤其是天然气)来源的多元化[43],进口价格更高的页岩气与液化天然气以取代俄罗斯的管道天然气[44],并开发可替代能源等。能源贸易的政治化使俄欧能源关系更加复杂。

其次,区外能源大国对地区能源权力结构的影响[45]。作为亚欧大陆之外的第三方,美国是塑造欧亚地区能源权力结构、影响俄欧能源关系的重要力量。

美国对俄欧能源关系的干涉源于美俄之间、美欧之间既竞争又合作的复杂关系。美国对俄罗斯能源政策的调整服务其全球能源战略布局。冷战结束以来,美国与俄罗斯在中亚-里海地区开展了激烈的“能源资源争夺战”和“油气运输管线争夺战”,争夺地区能源主导权。九一一事件后,美国则不断深化美俄能源对话和合作,以期逐步摆脱对中东石油的依赖,实现美国能源进口来源的多样化。然而,随着美国非传统油气资源的大规模商采、能源自给率的不断提高,美国推动美俄能源合作的意向逐步减弱。2013年底乌克兰危机爆发以来,美国以能源产业为突破口实施对俄政治经济制裁。美欧能源关系的复杂性归结于美欧双方对俄罗斯能源的不对称依赖,即欧盟国家对俄罗斯能源的依赖远远高于美国对俄罗斯能源的依赖。因此,虽然美欧双方在能源领域具有共同的利益诉求,但受地缘因素的影响,美欧在能源政策目标与手段方面存在分歧。此外,美欧能源关系也是美国借助欧洲盟友力量向俄罗斯施压的重要工具之一。

美国主要通过三种方式干预俄欧能源关系。其一,美国发起“页岩气革命”,冲击俄罗斯在欧亚地区的传统地缘能源权力[46]。随着美国页岩气开采、储藏与运输技术的成熟,来自北美市场的页岩气逐渐具备替代俄罗斯传统管道天然气的潜质,“以页岩气为代表的非常规天然气的发展正在影响欧洲天然气供给格局的演变”[47],俄罗斯在欧洲天然气市场的卖方垄断地位遭到持续削弱。其二,美国对欧盟能源进口多元化政策施加影响。一方面,美国直接干预俄欧之间的能源贸易,例如,1984~1985年,美国多次阻挠德国向俄罗斯销售搭建油气管线的钢管与设备;另一方面,美国还利用国际或地区组织间接干涉俄欧能源合作,例如,2006年美国作为北约组织的关键发起国,要求北约采取进口能源多元化措施保护其成员国家安全,随后北约通过了相关决议敦促欧盟国家加速进口能源多元化进程[48]。其三,美国干预俄欧油气管道的建设与布局。例如,美国利用北约“和平伙伴关系计划”推动中亚地区重要能源生产国与过境运输国哈萨克斯坦、阿塞拜疆等国与欧盟国家之间油气运输管道的建设[49]。克林顿政府时期,美国极力推动“巴库-苏普萨”(Baku-Supsa)与“巴库-第比利斯-杰伊汉”(Baku-Tbilisi-Ceyhan,BTC)两条可以绕开俄罗斯向欧洲输送油气的管道建设[50]。此外,美国还主张欧盟国家修建从尼日利亚等国进口液化天然气的运输与接收设施[51]。

再次,俄欧能源对话机制约束性有限,双边能源贸易缺乏有效法律制度保障。以基欧汉为代表的新自由制度主义学派认为,国际合作可以通过建立国际机制的方式来推进。然而,鉴于国际关系的无政府主义特征,国际机制经常失效[52]。俄欧能源贸易的实践验证了基欧汉的观点:尽管俄欧之间已经建立起多层次立体的沟通渠道,但综合看来,沟通机制缺乏有效法律保障,沟通效果令人失望。

《欧洲能源宪章条约》是冷战后俄罗斯与欧盟国家间签署的第一个实质性多边协议,主要宗旨是“创建一种有法律保障的国际能源机制”[53],对俄欧双边能源贸易与投资的顺利开展具有重要现实意义。俄罗斯于1994年签署了该条约,却没有最终批准,从而导致《欧洲能源宪章条约》丧失了协调俄欧能源关系、推进俄欧能源合作的功能。其实,俄罗斯未批准该条约并不是不接受通过法律方式构建双方在能源合作领域的“共同监管空间”(common regulatory space),而是对能源合作具体“管制范式”(paradigm of regulation)不认可[54]。俄罗斯顾虑该条约将损害其能源利益,尤其是条约中关于欧盟外第三方可以接入俄罗斯能源管道的条款将极大削弱俄气公司对中亚至欧洲段天然气运输管道的垄断[55]。还有欧洲学者认为,俄罗斯国内缺乏民主制度、法治传统和市场经济等更为深刻的结构性因素是导致其未能批准《欧洲能源宪章条约》的根本原因[56]。

表2 俄罗斯在能源冲突中使用的主要工具[57]

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |

| 补贴国家个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 补贴金额(亿) | - | - | 18 | 27 | 43 | 128 | 173 | 129 | 188 | 52 | - |

| 油气管道关停/减流次数 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 管道爆炸次数 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |

| 建设绕开容易发生冲突的国家与地区的管道 | “亚马尔-欧洲”管道 波罗的海管道系统 “蓝溪”管道 “北溪”管道 波罗的海管道系统(Ⅱ) “南溪”管道 | ||||||||||

《欧洲能源宪章条约》失效后,考虑到俄罗斯对欧盟能源安全的重要性,欧盟又尝试搭建一种新的沟通平台,即2000年在巴黎峰会上发起的“俄欧能源对话机制”。目前,该对话机制已经成为加强俄欧双方能源沟通的固定渠道,并取得了一些积极成果。但每年两次的沟通与专家研讨会并没有进一步增进俄欧双方的相互理解,俄欧双方在运输管道、天然气供应等核心问题上依然分歧巨大,新的俄欧能源伙伴关系迟迟未能达成[58],远离了《欧洲能源宪章》的预期目的[59]。

此外,受政治因素影响,俄欧之间的能源对话与合作机制较为脆弱。前文已经提及,随着俄欧政府间政治不信任的加深,双边能源贸易与投资的政治化程度不断提升。在这种背景下,双边能源对话与合作机制沦为俄欧双方政府政治博弈的工具。例如,2013年底乌克兰危机发生后,欧盟停止了跨政府层面和跨国层面的所有能源对话与合作[60],以期对俄罗斯施加政治影响。由此可见,俄欧之间建立的各种增进能源合作、强化双边关系的机制在提升双边能源关系方面效果有限[61]。

最后,俄欧政府对双边能源关系认知存在偏差。佩特·克拉托赫维尔(Petr Kratochvil)与卢卡斯·蒂希(Lukas Tichy)通过梳理百余份俄欧高层领导针对俄欧能源关系的表态文件发现,双方领导对改善俄欧能源关系、维护能源安全达成三方面的共识。其一,实现能源关系的整合,即强调俄欧双边能源关系具有不对称性与互补性的特征,通过加强双边合作、增进伙伴关系使俄欧双方均从俄欧能源合作中受益;其二,推动能源关系的自由化,实现能源贸易的自由化,强调从经济领域增进俄欧能源经济活动的透明性与有效性;其三,实现能源关系的多元化,即从政治与安全角度通过多元化措施推进双方的能源安全[62]。

表3 俄欧双方对能源安全的不同认知[63]

| 欧盟 | 俄罗斯 | |

| 目标 | 确保能源供给安全 | 确保能源需求安全 |

| 途径 | 与油气能源生产国的贸易渠道畅通欧盟单一天然气市场与市场的竞争性(供给多元化、现货市场等) | 欧洲市场的纵向整合

长期“照付不议”(TOP)合同[64] |

| 治理体系 | 竞争体系与法治

多边投资体系 输出《欧盟现行法》 来自第三国投资的相关法律 | 资产交换

双边关系 国有公司:国内竞争、出口垄断 国家控制资源 |

尽管俄欧双方在以上三个方面达成了共识,但他们对能源关系整合、自由化和多元化的理解各不相同,俄欧双方对双边能源关系和能源安全的认知存在偏差。从能源关系整合角度来看,欧盟认为其在一体化与市场整合方面更具优势,整合意味着俄罗斯应该在能源合作中全盘接受欧盟的规则;俄罗斯则认为俄欧是相互依赖的,双方在能源合作中的地位相同。从能源关系的自由化角度来看,欧盟认为实现自由化就要求俄罗斯向西方投资者开放其国内能源市场;而俄罗斯则认为自由化就是要拓展其能源自由进入欧盟内部市场的渠道。从能源关系多元化角度来看,欧盟认为多元化既包括能源来源地区的多元化,即要求除俄罗斯之外还要增加其他能源进口国,也包括能源品种的多样化,即开发可替代能源;而俄罗斯则从能源运输过境国家视角解释多元化,认为“北溪”与“南溪”等能源运输管道项目的建设就是实现多元化的重要途径[65]。

由此可知,俄欧双方在未来俄欧能源关系建设构想上存在诸多分歧,既包括经贸与市场领域的分歧,也包括政治与安全领域的分歧。乌克兰危机的爆发使俄欧双方的分歧进一步加剧,俄欧在政治与安全领域的不信任程度加深,双方在深化双边能源关系的道路上越走越远。

四 俄欧能源关系与能源合作前景展望

双边能源合作的顺利开展离不开需求互补,离不开互信基础,更离不开地缘政治与国际宏观环境的影响。乌克兰危机爆发以来,美欧国家对俄罗斯采取高压政策,俄欧能源合作的政治基础与市场基础遭到破坏,俄欧能源关系面临前所未有的挑战,这些问题与挑战直接影响未来俄欧能源关系与能源合作的前景。

首先,俄欧双边能源合作的不确定性增强。政治化是制约俄欧能源合作健康发展的关键因素。近年来俄欧能源贸易与投资政治化程度呈现持续上升态势,俄欧能源关系成为美俄欧三方政治博弈的标靶,能源合作“工具论”现象屡见不鲜,俄欧双边能源合作面临越来越多的不确定性。2013年底爆发的乌克兰危机及其对俄欧能源关系的持续影响就是政治化为双边能源合作带来不确定性的重要表现。

乌克兰危机爆发后,欧盟配合美国对俄能源产业实施严厉的制裁措施,从资本与技术两个方面限制俄罗斯能源企业的发展,致使俄罗斯能源产业四面楚歌,国家财政状况恶化。此外,为了配合美国对俄罗斯的制裁,欧盟还中止执行俄欧之间已经签署的能源合作项目,例如欧盟于2014年初单方冻结了与俄罗斯高层关于“南溪”管道项目的对话,随后,“南溪”项目欧盟参与国相继终止了“南溪”管道的建设[66];同年3月,欧盟决定加大对俄制裁力度,取消了原定于2014年6月举行的欧盟-俄罗斯首脑会议和在俄罗斯索契召开的八国集团峰会,双边与多边能源对话机制受阻[67]。

面对美欧的各项制裁措施,俄罗斯方面也不示弱。2014年6月,俄罗斯停止向乌克兰供气,随后,伦敦和阿姆斯特丹天然气价格应声上涨8%和10%[68]。此外,俄罗斯针对美欧制裁国的反制措施也使在能源与经济领域严重依赖俄罗斯的欧盟国家损失惨重。2014年头八个月,欧盟出口总额下降了12个百分点,欧盟经济增长受阻[69]。由此可见,在未来一段时间内,俄欧能源合作的离心力正在不断加强,俄欧相互威慑,双边能源关系日渐疏远,能源合作的不确定性渐强。

其次,俄欧双边能源关系稳中实现多元化。由于政治上的不互信,俄欧双方均在零和博弈认知的基础上构建各自的能源安全体系,努力推动能源关系的多元化[70],并通过拓展能源市场与能源来源、与更多国家建立能源合作关系的方式来维护各自的能源安全。多元化能源合作则将成为俄罗斯和欧盟国家未来着重推广与实施的主要能源合作方式。

欧盟方面,欧盟不断开辟新的能源进口渠道,大力开发可替代能源,极力削弱俄罗斯“能源武器”对欧盟的影响,对俄欧双边能源合作的态度愈发消极。对于欧盟国家来讲,油气资源储量丰富的中东北非国家是除俄罗斯之外重要的能源进口潜在来源地[71],推动欧盟国家与中东北非国家的能源贸易将是未来欧盟能源安全战略的重中之重。

俄罗斯方面也在为实现能源关系的多元化作出各种努力。2014年初,俄罗斯发表了《2035年以前俄罗斯的能源战略草案》,提出出口投资组合多元化与油气出口的东向发展将是未来俄罗斯能源战略的主要目标,“西稳东进”则成为俄罗斯能源战略的新手段,俄罗斯的能源贸易将会向亚太地区倾斜。根据该草案,到2035年俄罗斯对亚太地区的能源出口比重将会达到28%,其中,成品油气的比重为23%,原油和天然气的比重分别为32%和31%[72]。中国是俄罗斯未来在亚太地区的重要能源合作伙伴,为此俄罗斯将不断强化同中国的战略能源关系,增进中俄能源合作。2009年10月,中俄双方签署了价值23亿欧元的能源合作协议,其中包括核能合作、油气管道项目等[73]。2014年5月和11月,中俄双方分别签署了为期30年的中俄东线天然气合作协议和中俄西线天然气合作备忘录与框架协议,这两项协议的签署使中国成为俄罗斯天然气的最大消费国。此外,2014年中国从俄罗斯进口的原油数量高达3 300万吨,同比增长了36%[74]。2015年5月8日,习近平主席访俄期间,中国石油天然气集团公司与俄罗斯天然气工业公司签署了中俄西线天然气项目的关键条款,中俄东线天然气管道建设全面开工[75],中俄能源合作正步入快车道。俄罗斯对亚太地区庞大能源需求市场的密切关注将会削弱欧盟对俄罗斯的能源议价能力[76],有利于俄罗斯拓展对外多边能源合作的新格局。

实现能源关系的多元化是未来俄欧双方共同的战略目标,但多元化的能源关系不能一蹴而就。因此,俄欧双方均会在稳定双边能源关系的前提下逐步推进多元化进程,以确保各自的能源安全与经济安全。

最后,“合作型相互依赖”将成为俄欧双边能源关系的重要特征。尽管俄欧双方都希望在能源方面降低对彼此的依赖,将实现多元化列为其对外能源务实合作的理性目标,但俄欧双方几十年的能源合作与密切的能源经贸往来使双方形成了较为牢固的相互依赖关系。在一定时期内,合作仍然是俄欧双边能源关系的主流[77],欧洲市场依然是俄罗斯最主要的海外能源市场,俄罗斯也是欧盟最主要的能源来源国。因此,在未来一段时间内,稳定欧洲市场对俄罗斯能源的需求、稳定俄罗斯油气资源对欧洲市场的持续供给仍是俄欧双方追求的重要目标,在能源领域俄欧双方依旧“相互依赖”。

基欧汉和奈指出,“相互依赖”是指国家行为体之间发生有代价的相互影响,敏感性与脆弱性是判断国家行为体之间相互依赖程度的两个重要变量[78]。根据基欧汉和奈对“相互依赖”关系的解释,当前俄欧在能源领域的相互依赖关系具有“高敏感性”与“高脆弱性”的特征。然而,随着未来俄欧能源关系多元化程度的加深,俄欧双边能源关系将得以改善,它们在能源领域的相互依赖关系将发生渐变——从高敏感性与高脆弱性的“畸形相互依赖”逐步转变为低敏感性与低脆弱性的“合作型相互依赖”[79]。“合作型相互依赖”的能源关系有利于满足俄欧双方对能源安全的要求,符合双方的能源利益,俄欧能源合作的“政治化”色彩也会随着“合作型相互依赖”关系的建立而减退。

目前,虽然由乌克兰危机导致的俄欧关系恶化局面尚未改观,但俄欧双方已经开始逐步释放出缓和关系的信号。例如,尽管西方国家集体缺席了今年5月上旬在莫斯科举行的卫国战争胜利70周年纪念活动,但德国总理默克尔于5月10日对俄罗斯进行了访问,打破了俄欧关系僵局,表达了德国与俄罗斯协作的意愿[80],这有助于将俄欧能源关系拉回正常轨道。因此,从长期角度来看,合作将是未来俄欧能源关系的主流,“合作型相互依赖”有利于助推俄欧能源关系的长期良性发展。

〔本文得到教育部人文社科青年项目“‘一带一路'战略下中国—中亚地区能源合作机制研究——新地区主义视角的探索”ISYJCGJW003的资助。〕

注释:

[1]Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” Energy Policy,Vol.74,2014,p.44.

[2]程春华:《乌克兰危机下的俄欧能源冲突应对及战略调整》,载《国际石油经济》2014年第10期。

[3]Qistein Harsem,Dag Harald Claes,“The Interdependence of European-Russian Energy Relations,” Energy Policy,Vol.59,2013,P.785.

[4]Bengt Soderbergh,Kristofer Jakobsson,Kjell Aleklett,“European Energy Security:An Analysis of Future Russian Natural Gas Production and Exports,” Energy Policy,Vol.38,2010,p.7827.

[5]S.Boussena,C.Locatelli,“Energy Institutional and Organizational Changes in the EU and Russia:Revisiting Gas Relations,” Energy Policy,Vol.55,2013,p.180.

[6]其中,保加利亚、爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚的进口天然气全部来自于俄罗斯。S.Boussena,C.Locatelli,“Energy Institutional and Organizational Changes in the EU and Russia:Revisiting Gas Relations,” pp.180-181,table 1.

[7]2013年俄罗斯共出口天然气2 113亿立方米,其中1 624亿立方米出口到欧洲各国。俄罗斯出口至德国、意大利、比利时、波兰和法国的天然气数量分别为:398亿立方米、249亿立方米、123亿立方米、96亿立方米和81亿立方米,参见图1。资料来源:“Nature Gas:Trade Movements,” BP Statistical Review of World Energy 2014,p.28.

[8]于欢:《“北溪”天然气管道正式启用》,载《中国能源报》2011年11月14日,第7版。

[9]Stefan Lochner,“Modeling the European Natural Gas Market During the 2009 Russian-Ukrainian Gas Conflict:Expost Simulation and Analysis,”Journal of Natural Gas Science and Engineering,Vol.3,2011,p.341.

[10]Simon Pirani,James Henderson,Anouk Honore,Howard Rogers and Katja Yafimava,What the Ukraine Crisis Means for Gas Markets,The Oxford Institute for Energy Studies,March 2014,p.8.

[11]Karen Smith Stegen,“Deconstructing the ‘Energy Weapon':Russia's Threat to Europe as Case Study,” Energy Policy,Vol.39,2011,p.6506.

[12]Pami Aalto,“Institutions in European and Asian Energy Markets:A Methodological Overview,” Energy Policy,Vol.2014,74,pp.4-15;Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.45.

[13]Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” pp.45-46.

[14]50个缔约方除欧共体成员国外,还包括中、东欧(除南斯拉夫部分地区外)的所有前社会主义国家,地中海3国,波罗的海3国,原苏联12个独立共和国,以及美、日、加、澳四个经合组织成员国。胡国松、邓翔:《〈欧洲能源宪章条约〉述评》,载《欧洲》1996年第6期。

[15]2015年5月20日,关于国际能源宪章的部长级会议(“海牙第二公约”)在海牙召开,会议将《欧洲能源宪章》升级为《国际能源宪章》,以扩大能源合作范围,提升欧洲在国际能源合作与国际能源治理中的地位与作用。

[16]杨泽伟:《跨国能源管道运输的争议解决机制》,载《法学》2007年第12期。

[17]Karl Petter Waern,“Transit Provisions of the Energy Charter Treaty and the Energy Charter Protocol on Transit,” Journal of Energy & Natural Resources Law,Vol.20,No.2,2002,p.175.

[18]胡国松、邓翔:《〈欧洲能源宪章条约〉述评》;程春华:《欧洲能源宪章与俄欧油气合作》,载《国际石油经济》2006年第6期。

[19]S.Boussena,C.Locatelli,“Energy Institutional and Organizational Changes in the EU and Russia:Revisiting Gas Relations,” p.183.

[20]Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.47.

[21]Thomas Risse,“Transnational Actors and World Politics,” In Beth A.Simmons,Walter Carlsnaes,Thomas Risse eds,Handbook of International Relations,Sage,London,2006,pp.255-274;Robert E.Kelly,“From International Relations to Global Governance Theory:Conceptualizing NGOs after the Rio Breakthrough of 1992,”Journal of Civil Society, Vol.3,Issue 1,2007,pp.81-99;Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.46.

[22]Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.44.

[23]Uwe Remme,Markus Blesl,Ulrich Fahl,“Future European Gas Supply in the Resource Triangle of the Former Soviet Union,the Middle East and Northern Africa,” Energy Policy,Vol.36,2008,pp.1627-1628;王保群、张文新、林燕红、王立献:《俄罗斯出口天然气管道现状与发展态势》,载《国际石油经济》2014年第10期。

[24]程春华:《俄罗斯与欧洲天然气管道合作概况》,载《俄罗斯中亚东欧市场》2006年第3期。

[25]王保群、张文新、林燕红、王立献:《俄罗斯出口天然气管道现状与发展态势》;程春华:《俄罗斯与欧洲天然气管道合作概况》。

[26]庞昌伟、张萌:《纳布科天然气管道与俄欧能源博弈》,载《世界经济与政治》2010年第3期;石泽、龚婷:《“南溪”项目停摆:管窥美欧俄能源博弈》,载《中国投资》2015年第1期。

[27]Qistein Harsem,Dag Harald Claes,“The Interdependence of European-Russian Energy Relations,” p.785.

[28]王保群、张文新、林燕红、王立献:《俄罗斯出口天然气管道现状与发展态势》。

[29]岳小文、吴浩筠、徐舜华:《俄罗斯出口天然气管道建设规划及对中国引进天然气资源的影响》,载《石油规划设计》2010年第3期;于欢:《“北溪”天然气管道正式启用》。

[30]Katinka Barysch edts,Pipelines,Politics,and Power:The Future of EU-Russia Energy Relations,Center for European Reform,2008.

[31]“政治化”是一个复杂的现象,目前并没有非常明确的定义。本文中使用的“政治化”借用塔蒂亚娜·罗曼诺娃(Tatiana Romanova)在其论文中的界定,即经济与(地缘)政治逻辑将会深刻影响双边能源贸易、能源投资与能源基础设施建设。Tatiana Romanova,“Russian energy in the EU market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.45.

[32]Qistein Harsem,Dag Harald Claes,“The Interdependence of European-Russian Energy Relations,” p.785.

[33]“欧盟第三方能源计划”(或被称为Directive 2009/72/EC)是欧盟内部为进一步开放欧盟的天然气与电力市场而设计的立法计划。该计划于2007年8月由欧盟委员会提出,2009年7月通过欧洲议会和欧盟理事会,最终于2009年9月3日生效。“第三方能源计划”的核心内容主要包括三个方面:第一,所有权拆分,即能源公司的管输业务与生产、销售业务分离;第二,各欧盟成员国成立独立的国家监管机构;第三,成立能源监管合作机构,为欧盟各国国家监管机构间的合作提供平台。Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects”,p.44;S.Boussena,C.Locatelli,“Energy Institutional and Organizational Changes in EU and Russia:Revisiting Gas Relations”,p.186;European Commission,Market legislation,http://ec.europa.eu/energy/node/50

[34]Andrey Kazantsev,“Policy Networks in European-Russian Gas Relations:Function and Dysfunction from a Perspective of EU Energy Security,” Communist and Post-Communist Studies,Vol.45,2012,p.306

[35]Karen Smith Stegen,“Deconstructing the ‘Energy Weapon':Russia's Threat to Europe as Case Study,” p.6506.

[36]Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.45;Robert W.Orttung,Indra Overland,“A Limited Toolbox:Explaining the Constraints on Russia's Foreign Energy Policy,”Journal of Eurasian Studies,Vol.2,2011,pp.74-85.

[37]Robert W.Orttung,Indra Overland,“A Limited Toolbox:Explaining the Constraints on Russia's Foreign Energy Policy,”p.75.

[38]James Hughes,EU Relations with Russian:Partnership or Asymmetric Interdependency? London:LSE Research Online,2006,pp.10-11.http://eprints.lse.ac.uk/651/

[39]James Hughes,EU Relations with Russian:Partnership or Asymmetric Interdependency? p.8.

[40]Tatiana Romanova,“The Political Economy of EU-Russian Energy Relations,” in Fermann,G.,ed.,Political Economy of Energy in Europe:Forces of Integration and Fragmentation,BWV-Verlag,Berlin,2009,p.129.

[41]Gawdat Bahgat,“Europe's Energy Security:Challenges and Opportunities,” International Affairs,Vol.82,No.5,2006,p.962;Andrey Kazantsev,“The Crisis of Gazprom as the Crisis of Russia's ‘Energy Super-State' Policy towards Europe and Former Soviet Union,”Caucasian Review of International Affairs,Vol.4,No.3,2010,p.274.

[42]Paul Gallis,NATO and Energy Security,CRS Report for Congress,Prepared for Members and Committees of Congress,The Library of Congress,December 21,2006,p.3.http://crs.ncseonline.org/NLE/CRSreports/07Jan/RS22409.pdf

[43]James Hughes,EU Relations with Russian:Partnership or Asymmetric Interdependency? p.10.

[44]Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.50.

[45]富景筠:《“页岩气革命”、“乌克兰危机”与俄欧能源关系——对天然气市场结构与权力结构的动态分析》,载《欧洲研究》2014年第6期。

[46]Elena Kropatcheva,“He who Has the Pipeline Calls the Tune? Russia's Energy Power Against the Background of the Shale ‘Revolutions',” Energy Policy,Vol.66,2014,p.1.

[47]富景筠:《“页岩气革命”、“乌克兰危机”与俄欧能源关系》。

[48]涂志明:《俄欧能源关系中的美国因素》,载《世界地理研究》2014年第4期。

[49]Paul Gallis,NATO and Energy Security,p.4;涂志明:《俄欧能源关系中的美国因素》。

[50]“巴库-苏普萨”石油管道可以避开俄罗斯南部骚乱地区,受到英国的支持。该石油管道已经在美国克林顿政府和英国政府的共同努力下于1999年4月17日正式投入了运营。“巴库-第比利斯-杰伊汉”管道主要途径土耳其、阿塞拜疆和格鲁吉亚。由于土耳其是北约成员国、阿塞拜疆和格鲁吉亚是美国盟友,该条线路受到美国支持。“巴库-第比利斯-杰伊汉”线路最大的缺点是投资巨大,由于需要重新搭建管道,该项目需要约高达24亿美元的建设成本。此外,该管线在土耳其境内也要通过不稳定地区(库尔德工党叛乱分子)。两条油气输送管道的建设可以降低俄罗斯对欧洲进口油气资源的控制,减少欧盟对俄罗斯的依赖,进而改变地区地缘政治结构。参见Michael T.Klare,Resource War:The New Landscape of Global Conflict,New York:Metropolitan Books Henry Holt and Company,2001,pp.100-104;Tuncay Babali,“Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Main Oil Pipeline,”Perceptions,Vol.10,Winter 2005;Stephen Kinzer,“Oil Pipelines from Caspian Lack Money from Backers,” New York Times,November 28, 1998;“Supsa Terminal and Pipeline,Georgia,Azerbaijan,” Hydrocarbons Technology,http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/supsa/

[51]Paul Gallis,NATO and Energy Security,p.4.

[52]Keohane,R.O.,“The Demand for International Regimes,” International Organization,Vol.36,No.2,1982,pp.325-355;Andrey Kazantsev,“Policy Networks in European-Russian Gas Relations:Function and Dysfunction from a Perspective of EU Energy Security,” p.206.

[53]胡国松、邓翔:《〈欧洲能源宪章条约〉评述》。

[54]Tatiana Romanova,“Russian energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.51.

[55]J.Dempsey,“Russia Gets Tough on Energy Sales to Europe:No Foreign Access to Pipelines,Official Says,” International Herald Tribune,12 December 2006.

[56]Andrey Kazantsev,“Policy Networks in European-Russian Gas Relations:Function and Dysfunction from a Perspective of EU Energy Security,” p.206.

[57]Robert W.Orttung,Indra Overland,“A Limited Toolbox:Explaining the Constraints on Russia's Foreign Energy Policy,”p.79

[58]S.Boussena,C.Locatelli,“Energy Institutional and Organizational Changes in EU and Russia:Revisiting Gas Relations,” p.180.

[59]Qistein Harsem,Dag Harald Claes,“The Interdependence of European-Russian Energy Relations,”p.786.

[60]Tatiana Romanova,“Russian Energy in the EU Market:Bolstered Institutions and their Effects,” p.44.

[61]Ibid.

[62]Petr Kratochvil,Lukas Tichy,“EU and Russian Discourse on Energy Relations,” Energy Policy,Vol.56,2013,pp.394-395.

[63]S.Boussena,C.Locatelli,“Energy Institutional and Organizational Changes in EU and Russia:Revisiting Gas Relations,”p.184.

[64]签订“照付不议”合约(“take or pay”,TOP)的能源生产方与消费方共同承担能源价格与数量变动的风险,风险共担的制度设计可以保障双方能源安全。长期TOP合约的签订有利于确保生产方持续投入大量资金进行天然气存储与出口的基础设施建设,有助于成熟、稳定的天然气供给系统的建立。这种合约关系是建立在欧盟和原苏联(俄罗斯)天然气市场上国家对买卖双方垂直一体化垄断基础之上的。参见S.Boussena,New European Gas Market:gas strategies of other present and potential suppliers,The 1999 International Conference:The role of Russian and CIS Countries in Deregulated Energy Markets,Paris,6-7 December;S.Boussena,Catherine Locatelli,“Energy institutional and organizational changes in EU and Russia:Revisiting gas relations,” p.182.

[65]Andrey Kazantsev,“Policy Networks in European-Russian Gas Relations:Function and Dysfunction from a Perspective of EU Energy Security,” p.307;Petr Kratochvil,Lukas Tichy,“EU and Russian Discourse on Energy Relations,”pp.394-395.

[66]但奥地利不顾欧盟压力,与俄罗斯签署了“南溪”管道项目奥地利段协议。详见中国石油新闻中心:《俄欧南溪天然气管道为何搁浅》,2014年7月15日,http://news.cnpc.com.cn/system/2014/07/15/001497277.shtml

[67]《背景资料:今年以来美欧对俄罗斯实施的制裁》,2014年7月17日,http://news.xinhuanet.com/world/2014-07/17/c_1111 665578.htm

[68]《外媒:俄罗斯对乌克兰“断气”让欧洲再度紧张》,2014年6月18日,http://world.cankaoxiaoxi.com/2014/0618/402188. shtml

[69]《美欧俄围绕“乌克兰危机”争斗 东西欧笼罩“新冷战”疑云》,2014年12月26日,http://gb.cri.cn/42071/2014/12/27/3245s4820407.htm

[70]Andrey Kazantsev,“Policy networks in European-Russian Gas Relations:Function and Dysfunction from a Perspective of EU Energy Security,” p.307.

[71]Jonathan Stern,The New Security Environment for European Gas:Worsening Geopolitics and Increasing Global Competition for LNG,Oxford Institute for Energy Studies,October 2006,p.9,http://www.oxfordenergy.org/2006/10/the-new-security-environment-for-european-gas-worsening-geopolitics-and-increasing-global-competition-for-lng/

[72]《俄罗斯能源部发布2035年前能源战略草案》,2014年2月19日,http://www.nea.gov.cn/2014-02/19/c_133126038. htm

[73]Bochkarev D.,“A Fear that is Driving Russian Gas Policy”,European Voice,November 30,2009;istein Harsem,Dag Harald Claes,“The Interdependence of European-Russian Energy Relations,” p.788.

[74]《习近平访问俄罗斯 中俄能源合作有望取得更大进展》,http://world.chinadaily.com.cn/2015-05/07/content_206 50790.htm;《习近平会见普京中俄签署多项能源合作协议》,http://www.chinanews.com/gn/2014/11-09/6764324.shtml

[75]《中俄敲定西线输气管道项目关键条款》,http://finance.ifeng.com/a/20150508/13693329_0.shtml;《习近平访俄将签署系列重大合作文件》,http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2015-05/06/content_91258.htm

[76]Qistein Harsem,Dag Harald Claes,“The Interdependence of European-Russian Energy Relations,” p.788.

[77]Ibid,pp.788-789.

[78]“敏感性”是指“一国变化导致另一国发生有代价变化的速度有多快”;“脆弱性”是指“行为体因外部事件强加的代价而遭受损失的程度”。参见罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京:北京大学出版社2002年版,第9~13页。

[79]Bochkarev D.于2009年11月30日在《欧洲之声》发表了一篇名为《担忧推动俄罗斯天然气政策的变迁》的文章,文章指出,俄欧双方仅凭降低对彼此能源与市场的依赖并不是确保双方能源安全的最佳途径。相比之下,悉心营造一个积极而具有合作性的相互依赖关系则是对彼此都有利的不二之选。俄欧在能源领域建立“合作型相互依赖”(cooperatively managed interdependence)关系将有利于维护俄欧双方的能源安全。参见Bochkarev D.,“A fear that is driving Russian gas policy”.

[80]《德总理默克尔:访俄是为表达德愿与俄协作意愿》,http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/11/c_127787716.htm

(责任编辑 胡冰)