【内容提要】本文主要从中亚伊斯兰复兴、世俗化和全球化、中亚传统社会与传统文化变迁三个角度考察中亚伊斯兰极端主义产生的根源。中亚伊斯兰教的发展存在“文化断层”,导致中亚伊斯兰文化发展缓慢、接受外部伊斯兰世界影响滞后。中亚伊斯兰复兴对中亚伊斯兰极端主义的产生有重要促进作用,推动中亚伊斯兰教发生量变与质变,令伊斯兰激进思想向极端思想演变、原教旨主义组织向极端组织演变。世俗化、全球化对中亚传统伊斯兰社会造成的巨大冲击,“文化全球化”引发出的世俗力量与宗教力量的冲突,成为宗教极端思想、宗教极端势力产生的重要原因。中亚国家独立后,传统社会与传统文化进入解体和重构时期,无论在价值观方面,还是伊斯兰信仰方面都出现了思想裂痕,让宗教极端主义有机可乘,得以内外结合、滋生。

【关键词】中亚:伊斯兰复兴:伊斯兰极端主义:原教旨主义:

【作者简介】苏畅,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员。(北京100007)

中亚伊斯兰极端主义的历史文化根源是一个极其复杂的问题。要比较透彻地研究这个问题,需要追溯丰富而繁杂的中亚伊斯兰教史,尤其是伊斯兰教在中亚漫长本土化过程中与地区原有宗教与文化的融合、再生。但是由于篇幅所限,更多的历史渊源不便赘述,本文从中亚伊斯兰极端主义产生的历史时期即20世纪70年代谈起,重点分析其历史文化根源之中的若干关系,如中亚伊斯兰复兴与中亚伊斯兰极端主义,源于中东的伊斯兰复兴蔓延到中亚后,对于这一地区的伊斯兰极端主义究竟产生了哪些不可逆转的作用?再有,世俗化、全球化对许多国家产生着巨大冲击,那么它们对中亚伊斯兰极端主义的发展又有哪些影响?以及中亚国家在独立之后传统社会结构与传统文化的变迁,又与中亚伊斯兰极端主义的发展有什么样的关系?

一 中亚伊斯兰复兴与中亚伊斯兰极端主义

历史上,许多宗教都在中亚地区留下了痕迹,萨满教、祆教、佛教、摩尼教、景教都曾有过十分重要的地位或者在不同地区流行过。公元7世纪下半叶,随着阿拉伯人入侵中亚,伊斯兰教被带到中亚,迄今已有1 200年的历史。19世纪中期至1917年中亚被沙俄统治,中亚穆斯林主要通过“圣战”方式反抗沙俄,但遭到了失败。在这种情况下,在中亚伊斯兰教中出现了一系列旨在寻求新出路、改变伊斯兰教危机现状的思潮、运动和新的教派,主要有扎吉德运动、泛伊斯兰主义和泛突厥主义等。泛伊斯兰主义和泛突厥主义思潮在一定程度上给中亚穆斯林武力反抗殖民者或圣战注入了新的精神力量,例如1898年在安集延由纳格希班迪教团的“泛神论神秘主义者兄弟会”组织了依禅迈代利起义[1]。苏联时期在对待中亚伊斯兰教问题上采取了许多压制手段,通过行政命令和思想灌输的方式强行推广无神论教育、淡化中亚居民的伊斯兰教意识,这种做法带来严重后果,极大地伤害了穆斯林的感情,对伊斯兰文化造成浩劫,为日后宗教极端思想的泛滥埋下隐患。虽然“反宗教运动”在某种程度上促进了中亚社会的进步,但是代价是巨大的。正是苏联时期的宗教压制导致矛盾激化,中亚穆斯林建立了一些伊斯兰地下传播组织,为伊斯兰极端势力的萌生埋下隐患。

20世纪70年代,中东伊斯兰复兴浪潮激情燃烧,中亚各加盟共和国也受到影响,伊斯兰激进主义最先在费尔干纳谷地萌生勃发。到中亚国家独立前后的20世纪90年代,伊斯兰教在中亚全面复兴。2010年后,伊斯兰复兴的过程在中亚仍没有结束。中亚伊斯兰教的发展与中东伊斯兰教的情况有密切关系。历史上,在中亚地区各民族皈依伊斯兰教之后,中亚伊斯兰教深受伊朗和中东地区的伊斯兰文化影响,在民族习俗、宗教教义和教派、传统文化等方面留下伊朗及中东伊斯兰国家的深刻印记。

在对比中东伊斯兰复兴与中亚伊斯兰复兴过程时可以发现,中亚伊斯兰复兴与中东伊斯兰复兴亦步亦趋。可以说,中东伊斯兰复兴对中亚伊斯兰复兴起到了引领作用,中亚伊斯兰复兴在不同阶段都不同程度地受到中东伊斯兰复兴的影响,中亚伊斯兰复兴是中东伊斯兰复兴的延伸。

首先,中东伊斯兰复兴始于20世纪60年代至1970年代初,复兴伊斯兰教的社会思潮演变为复兴运动,到70~80年代,伊斯兰复兴达到高峰。在70年代的中亚,开始出现伊斯兰复兴思想萌动,一些伊斯兰人士尝试复兴伊斯兰思想,恢复伊斯兰习俗和传统。当时中亚费尔干纳谷地是伊斯兰复兴的中心。其次,中亚国家独立前后,沙特等阿拉伯国家推行新泛伊斯兰主义,伊朗积极输出伊斯兰革命,土耳其输出泛突厥主义,受其影响,中亚掀起前所未有的伊斯兰复兴浪潮。在这一时期,伊斯兰国家向中亚提供了大量的“宗教援助”,伊斯兰复兴思潮进入中亚,其中也裹挟着激进主义与极端思想。在这一时期,中东地区各类伊斯兰势力加速对中亚伊斯兰土壤的培育,结合旧有的穆斯林社会,形成了具有新时代新特征的中亚伊斯兰社会阶层。如果说在苏联解体之前,中东的伊斯兰对中亚影响是间接的、缓慢的,那么在中亚国家独立之后,其影响变得直接而迅速,中亚的伊斯兰社会开始与外部伊斯兰世界拉近,容易受到中东各种伊斯兰思潮的影响。

中亚伊斯兰教的发展存在“文化断层”,这种“文化断层”有消极影响,也有积极影响。所谓“中亚伊斯兰文化断层”,是指由于历史、地域以及民族等原因,近现代中亚伊斯兰教的发展没有与外部伊斯兰世界的社会思潮及社会运动同步,对伊斯兰发展中的一些历史与哲学大问题缺乏思辨,导致的伊斯兰文化发展缓慢、接受外部伊斯兰世界影响滞后的现象。需要强调的是,“文化断层”不仅是与外部伊斯兰世界的断裂,还包括中亚地区内部伊斯兰文化在漫长的历史时期缓慢发展,尤其在长达70年的苏联统治时期,中亚的伊斯兰教几乎停滞不前。

由于中亚地理位置与外部伊斯兰世界相对隔绝以及近现代沙俄和苏联统治导致中亚伊斯兰教的缓慢发展,中亚伊斯兰教始终处于伊斯兰世界的边缘,从18世纪到20世纪的漫长岁月,伊斯兰世界发生了如火如荼的社会思潮和社会运动,然而对中亚伊斯兰社会直接、及时的影响却十分有限。

具体来讲,18~20世纪中东、北非地区出现了伊斯兰复古主义、泛伊斯兰主义、伊斯兰现代主义、伊斯兰社会主义等思潮,各类伊斯兰社会运动也较为频繁,如瓦哈比教派运动、赛努西运动、马赫迪运动、巴布教派运动。伊斯兰教界人士对伊斯兰中的传统价值观、超民族超国家超地域的统一帝国论、伊斯兰教的现代化改革、社会主义与伊斯兰教义精神关系等问题有深入而持久的思考。这对推动中东和北非伊斯兰的继续发展有重要意义,是伊斯兰教界对哲学、政治学,对国家、民族等重大问题的深刻讨论。然而在同一时期的中亚,伊斯兰发展十分平缓,中亚穆斯林较少受到近现代伊斯兰社会思潮与社会运动的影响,对于伊斯兰的一些重大问题的思考微乎其微。

中亚民间伊斯兰的复兴影响深远。民间伊斯兰复兴是中亚伊斯兰复兴中的主要组成部分和主要表现形式。外部伊斯兰思想主要在中亚民间伊斯兰教界流传,由于中亚官方伊斯兰教界的弱化,民间伊斯兰对于民众的影响深刻而强大,其载体包括民间宗教机构(合法登记的清真寺、宗教学校)。地下清真寺和宗教学校,一些宗教极端组织利用民间伊斯兰组织传播激进思想。中亚国家独立前后,伊斯兰复兴主要在民间开始:大量修建宗教设施,清真寺在功能上也被赋予新的内容,可以用作教育、慈善事业以及诉讼场所;伊斯兰习俗迅速恢复,包括各类宗教活动、赴麦加朝觐、伊斯兰传统服装开始流行,蒙面妇女的人数不断增加。民间高等、中等伊斯兰学校大量增加,神学成为热门专业,穆斯林能够受到各个层次的“全方位”宗教教育,包括被送到国外深造。中亚国家的这种“伊斯兰留学热”在一定程度上为培养宗教极端分子创造了条件,一些虔诚的穆斯林被派往国外学习后,往往学到的不仅仅是“传统纯正”的伊斯兰知识,还深受伊斯兰极端思想的影响,接受了极端主义思潮,成为中亚宗教极端主义的“探路者”。中亚民间伊斯兰复兴造成的负面影响到今天也没有得到很好的解决,很多民间伊斯兰组织成为宗教极端势力的主要传播工具,给中亚国家的宗教治理造成很大困难。

中亚伊斯兰复兴对中亚伊斯兰极端主义萌发的促动因素,主要体现在如下几个方面:

第一,在中亚国家独立前后,中亚伊斯兰复兴推动伊斯兰教在中亚发生量变与质变,令伊斯兰激进思想向极端思想演变、原教旨主义组织向极端组织演变。在中亚伊斯兰复兴浪潮中,兴建了大量的宗教设施,神职人员、信仰回归者与新皈依者迅速增多,宗教典籍著作广泛流传,强调原旨教义的伊斯兰激进思想快速蔓延,要求恢复宗教制度、礼仪、习俗的呼声越来越高。在中亚伊斯兰复兴的量变到一定限度时,宗教中的某种偏激情绪开始产生,一些宗教团体开始向社会政治领域演变,从而发生了部分质变。需要强调的是,一是中亚伊斯兰复兴始于中亚国家独立前后,这种宗教上的复兴,从一开始就与政治紧紧捆绑在一起,从而具有明显的社会政治特征,对于权力有强烈的要求。二是在中亚伊斯兰教发生量变和质变的过程非常迅速,这与阿拉伯国家向中亚大量输入宗教人士、极端思想有直接关系。从量变到质变,中亚国家的伊斯兰教蜕变迅速,相关组织体现出极端化、狂热化、政治化、诡秘化的特点。

第二,中亚伊斯兰复兴推动宗教思想的内生性发展,这种内生性对极端思想的演变起到促进作用。中亚国家独立前,地区内的伊斯兰思想基本呈静止状态,与外界的交流非常有限。独立后,中亚宗教思想流派受到外来伊斯兰思想的巨大冲击,发生复杂变化,结合民族主义、激进主义、新独立国家的政治思想等非宗教思潮以及与之相应的政治主张、行为活动,中亚的伊斯兰教开始发生演变,中亚的宗教极端主义者开始要求普通穆斯林抛弃传统的民族和国家理念,灌输泛伊斯兰思想,强调中亚地区的穆斯林身份,呼吁建立统一的伊斯兰国家。在伊斯兰解放党散发的传单中有这样的字眼:“我们所有的穆斯林本应是一个统一的世界,但世俗政权却把我们分割为乌兹别克人、塔吉克人或者吉尔吉斯人。”[2]中亚内生性伊斯兰极端思想的表现之二是针对现政权的斗争。极端组织乌兹别克斯坦伊斯兰运动号召推翻卡里莫夫政权,以纳曼干暴乱和安集延事件为由,指责乌兹别克斯坦当局的“侵犯人权”行为,利用人们对政权的不满情绪推动极端思想的传播。

第三,无论披着什么外衣,中亚伊斯兰极端主义都带有明显的政治色彩,其产生的实质是某些宗教政治家为谋取政治利益而非宗教权益,令伊斯兰教发生严重偏离,这是中亚伊斯兰教复兴背景下的宗教异化与蜕变。宗教蜕变是信仰宗教的人的蜕变,是宗教信仰者蜕变为宗教极端分子,由这些宗教极端分子,构成宗教极端势力,他们结合而成的小社团,即宗教极端组织;其社会政治经济主张,则为宗教极端主义[3]。分析中亚伊斯兰复兴的基本内容,会发现既有宗教领域的复兴要求,也有政治、经济、文化、社会等不同领域和民族的复兴要求。由于上述这些问题与民族、宗教等问题难以分开,中亚伊斯兰教的复兴呈现出复杂性,伊斯兰复兴中的极端化、狂热化、政治化的现象也会发生。中亚国家独立前后建立的一些宗教组织,如忏悔组织、正义党、伊斯兰军等,都受到外来思想的冲击以及被中亚国家政府的打压,一步步由宗教组织演变成激进组织,再蜕变为宗教极端组织,一部分转移到巴基斯坦和阿富汗,在那里组建新的组织,演变为宗教极端势力。

第四,伊斯兰教在中亚的迅速复兴还使地区世俗力量和宗教势力之间的矛盾进一步激化。在苏联时期,中亚的伊斯兰教由官方管理。然而中亚国家独立后,民间涌现出大量宗教组织,这些宗教组织没能被有效管理和疏导,其中的一些还演变为极端组织,与政府形成对抗之势,甚至建立武装,给中亚安全带来很大威胁。“一些学者认为,宗教极端主义之所以在乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦积极活动,是因为这些国家脆弱的政治阶层、不良的经济环境以及腐败、迅速下降的人民生活水平和国家管理机构的效率低下导致的。”[4]而那些“非极端”的民间宗教组织,其思想导向也与官方宗教管理机构不尽相同,一些清真寺和宗教学校甚至暗中支持宗教极端势力,成为宗教极端组织活动的据点。伊斯兰价值观的回归并不能自动重建苏联进行现代化初期之前的社会行为规则[5],这样,对于世俗的政治精英来说(尤其是对于乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的政治家们),伊斯兰教的复兴与国家发展战略形成尖锐矛盾,伊斯兰教的复兴逐渐成为政治阶层的对立面,加上各种复杂的社会因素,在伊斯兰复兴浪潮回落之后,宗教极端势力继续与政府对抗。

第五,中亚伊斯兰教的复兴在外部伊斯兰势力的推动下引发了社会思潮的混乱。在中亚伊斯兰复兴的过程中,“非传统的”伊斯兰势力积极参与进来,这就是被称为“纯粹伊斯兰”的原教旨主义思想。支持这一思想的穆斯林有极端的倾向性,这些来自外部伊斯兰世界的极端分子或被鼓动的中亚激进分子想建立武装的宗教组织。而许多中亚本土的穆斯林在一开始则认为原教旨主义思想是“异端邪说”,是“不正确”的。宗教极端主义分子对这些本土的穆斯林进行大量宣传和煽动,使相当数量的穆斯林接受了宗教极端思想。中亚伊斯兰复兴运动分为两个集团,并不是团结一致的:一部分人纯粹地追求伊斯兰思想,保留纯粹的宗教仪式,是一种温和的力量;另一部分人的原教旨主义思想十分浓厚,这些人试图以伊斯兰法典为法律标准,建立伊斯兰国家[6]。

第六,中亚伊斯兰复兴推动了政治伊斯兰的发展。伊斯兰复兴带有明显的政治特征,在复兴过程中产生了有强烈政治倾向的伊斯兰组织、伊斯兰政党,企图建立政教合一的伊斯兰国家。其中带有明显政治特征的新泛伊斯兰主义和伊斯兰主义起了十分重要的作用。事实上,泛伊斯兰主义早在沙俄时期就传到了中亚,在中亚有一定的基础。当时的布哈拉艾米尔曾亲自领导当地的泛伊斯兰运动。苏联时期这一思潮被遏制。中亚国家独立前后,外部世界的政治伊斯兰思想被灌输到信仰真空、思想混乱的穆斯林社会,尤其是新泛伊斯兰主义和伊斯兰主义进入中亚,伊斯兰教在这个地区的发展直接进入了政治化阶段。政治伊斯兰在中亚的特征是:反对世俗政权,依赖平民的不满,以宗教党派或宗教团体的形式,采取大量合法的或不合法的活动[7]。这一时期在中亚的各种势力对政治利益进行激烈争夺,政治斗争激化,中亚一些国家的政治反对派欲借助宗教力量夺权,中亚伊斯兰政治力量在短时间内走向极端,一部分建立武装,与政府对抗,企图夺取政权,如塔吉克斯坦伊斯兰复兴党;一部分走地下武装道路,如乌兹别克斯坦伊斯兰运动;还有一部分在各国政府打压下演变成为高举“非暴力”旗帜的宗教极端组织,如伊斯兰解放党。

第七,伊斯兰主义被中亚伊斯兰极端分子所利用,成为中亚伊斯兰极端势力的思想工具。伊斯兰主义是世界伊斯兰复兴的重要思潮之一。纯政治性的伊斯兰主义进入中亚后,很快为中亚伊斯兰极端势力所接受,它的几乎所有主张,包括以暴力夺取政权、在国内实行伊斯兰化、以政党形式影响国家政治进程等都被中亚宗教极端组织奉为行动纲领。20世纪90年代末,伊斯兰主义在整个伊斯兰世界进入深入发展时期,其政治倾向更加突出。一些国家,如苏丹实现了教法统治,而中亚的周边国家,如阿富汗正是塔利班执政时期,土耳其的伊斯兰政党“繁荣党”也成为第一大党,伊斯兰主义在谋取国家最高权力之路上又向前迈进一步,中亚国家与一些“热点及潜在的热点地区”邻近,如外高加索、克什米尔等[8],周边形势的变化大大刺激了中亚伊斯兰极端势力,这一时期,也正是中亚伊斯兰极端势力最为猖獗的时期。

二 世俗化、全球化对中亚传统伊斯兰的冲击

中亚国家独立后的20余年间,伊斯兰教的发展十分迅速。1991年至1999年,伊斯兰复兴浪潮席卷中亚。然而受到1999~2001年中亚宗教极端势力活动猖獗的影响,中亚国家政府加强打击宗教极端势力,同时也强调规范宗教活动,中亚的伊斯兰教进入平缓发展时期,总体上未出现宗教狂热、失控的现象。各教派和谐相处,穆斯林虽然在人口总数中呈大比例,但宗教极端思想未成为主要的社会思潮。2010年中东“阿拉伯之春”对中亚伊斯兰思想的活跃有很大的促动作用,各类伊斯兰思潮影响着中亚的伊斯兰教界,中亚伊斯兰教,尤其在民间层面又出现活跃的迹象。

中亚国家传统伊斯兰教遇到的难题与其他地区的伊斯兰国家有相似之处,即同样受到世俗化、全球化的冲击。可以说,在苏联解体之后的中亚社会,面临突如其来的外部世界的现代化和全球化发展现实,造成的冲击是巨大的,其中包括对中亚传统伊斯兰教的冲击。中亚国家独立之初所看到的外部世界,包括西方国家、土耳其、印度等对中亚国家在融入国际社会的最初阶段产生较大影响的国家,已经形成了日益受英语、美国商业和大众文化塑造的全球市场经济和全球文化的国际秩序,在这个秩序中,“宗教”的作用在下降。

关于世俗化与中亚伊斯兰教的发展,西方国家对宗教与世俗化的关系已经有深刻的思考。从西方文化的发展看,“对世俗社会的期盼,因为源于启蒙运动,故它是作为对基督教会的支配地位的理论上的反应出现的,并仍旧是那些倾向于无神论的人对宗教权威的反应。”[9]“世俗化意指这样一个过程,通过这种过程,社会和文化的一部分摆脱了宗教制度和宗教象征的控制。”[10]可以说,苏联时期对于中亚伊斯兰教的改造,是世俗化的过程,但是这个过程是通过国家机器强制执行的,更多改造的是穆斯林的生活习俗、宗教习惯,对传统伊斯兰教的教义、教派并没有足够的影响,中亚宗教氛围浓郁的地区仍保持着严格的宗教生活。苏联时期的伊斯兰世俗化是表象的,并未触动中亚伊斯兰的核心精神。

中亚国家独立后,伊斯兰教面临第二次世俗化冲击。世俗化成为中亚社会变化和宗教变化之相互联系的一个范式。当时的中亚社会面对封闭70年的突然解禁,外部世界展现在人们面前,个体开始寻求一种身份感、自我感、归属感和意义感。中亚传统伊斯兰教的维度变得丰富:人们可以选择他们想要的宗教;对外部世界的物质主义也作出回应;人们对传统意识形态重新估价,世俗化在降低传统的价值;在复杂的社会思潮冲击下,人们对人性与理性、社会进步、科学的力量等问题开始质疑,一些新宗教思想为人们提供了比传统伊斯兰更具意义的表达形式。这些新的激进的宗教思想得到庞大的穆斯林群体热烈回应,一些政治投机者看到激进伊斯兰思想卓越的“撬动作用”,开始成立各种组织,谋求在中亚推行原教旨主义。

因此,可以说,在中亚国家迎来独立建国之际,世俗化的冲击不但没有使伊斯兰教萎缩,反而推动了伊斯兰激进主义的强化:在伊斯兰世界观的复杂重建过程中,维系70年稳定的传统意识形态发生崩溃,并形成信仰的迷茫与真空,构成意识形态的“危机”,这个“危机”的解决需要通过准宗教运动或表现丰富道德内容的新形式的宗教来解决,在其他因素的共同作用下,伊斯兰激进主义由外部进入,内部生长,不断高涨,为伊斯兰极端主义的形成创造条件。

全球化对中亚伊斯兰教的影响。全球化是20世纪下半叶以来在世界范围日益突显的新现象,它首先应当是一个经济过程,是指随着国际分工的日益深入和细密化,商品、资本、服务、技术及信息等越出国界而在世界范围内流动的趋势。其次,经济全球化的迅猛发展,必然涉及政治及文化等诸多领域,从而使整个世界的全球化发展成为一种确定的趋势。全球化对整个世界的冲击力和震荡力是全方位和空前的,它不只是一个经济、技术或生产结构更替换代的问题,也是“可怕的非常复杂的政治、社会和文化的大变动。”[11]但是,近些年“全球化”的发展被描述为“西方化”、“美国化”,美国和其他西方国家为维护其利益而采取的行动被赋予全球合法性。

在中亚国家独立初期,各国新政权面临两大任务:一是建立适合本国国情的政治发展道路,二是重塑传统民族文化。其中理顺伊斯兰与传统社会的关系,处理好伊斯兰与政治制度的关系是重要内容。然而面对具有围困性质的“全球化”,新独立国家面临重要挑战:

其一,“政治全球化”的影响。独立初期,中亚国家在选择发展道路与伊斯兰教的关系方面没有处理好,并且演变成政治与军事冲突。塔吉克斯坦内战是典型一例。塔吉克斯坦内战的主因就是国家发展道路之争,即选择世俗的政治体制,还是走伊斯兰政权的发展道路。至于中亚其他国家,在控制宗教极端组织和激进组织方面,硬的手段过多,往往激化政府与民众之间的矛盾,反弹严重。一些伊斯兰势力被政府视为异己力量,被排斥在政治改革之外,这迫使它们试图通过非法的方式表达抗议。这些伊斯兰势力极力反对西方化、世俗化。

其二,在“文化全球化”的背景下,中亚国家在重塑传统民族文化过程中,民族主义、激进主义迅速高涨。由于历史原因,中亚的伊斯兰文化深深植根于中亚居民思想深处,其坚韧性令政治制度的巨变也很难撼动。但是,在苏联解体之初,外部世界突然呈现在封闭了70年之久的中亚国家面前,西方“文化全球化”带来巨大冲击,同时伊斯兰世界也急于“绿化”中亚,不同的文明进入中亚,与中亚传统民族文化发生冲撞或融合,中亚国家的文化与宗教精英欲通过重新构建对传统民族文化和社会价值的认同,形成一种具有凝聚力和创造性的张力,以追求国家与民族在国际舞台的地位。

但是,全球化在社会文化领域里表现出的更多是冲突,而非依赖。如同中东国家面临西方文化挑战所做出的反应那样——中东国家试图构筑现代伊斯兰文化,既继承伊斯兰文化中的精华部分,又吸纳西方文化中科学、理性、民主等有价值的东西。中亚国家也尝试建立能够体现自己民族国家特色的文化。但这是一个非常艰难的过程,文化的复杂性和多元性往往给这些新独立的年轻国家带来思潮混乱的麻烦,加上中亚地区本来就存在“伊斯兰文化断层”,因此在中亚伊斯兰复兴推动伊斯兰力量的崛起后,中亚各类伊斯兰组织谋求在政治生活中的主导性力量,这种取代世俗力量的宗教势力是绝不能被中亚各国政权所容许的。“文化全球化”引发出的世俗力量与宗教力量的冲突,成为宗教极端思想、宗教极端势力产生的重要原因。

三 传统社会结构、传统文化变迁与中亚伊斯兰极端主义的滋生

历史上中亚传统文化与伊斯兰文明之间有密切的联系。原始宗教对中亚伊斯兰教有深刻影响,古老的萨满文化深深根植于各民族传统习俗之中,在细微之处影响着中亚各民族的伊斯兰教信仰,甚至这两种宗教文化在一些民族的传统习俗中处于共生状态。这种现象至今在中亚还可以见到。今天的吉尔吉斯人仍保留着不少萨满教的习俗,有很多政治家、商人和议员还是萨满教的信徒[12]。其次,突厥文化、波斯文化与中亚伊斯兰教相结合,形成独有的中亚伊斯兰文化。中亚地区历史上有过波斯的萨法尔王朝(公元867~905)、萨曼王朝(公元875~999)以及突厥人的伽色尼王朝(962~1186)、塞尔柱王朝(1055~1194)等,波斯文化、阿拉伯文化以及突厥文化相互渗透、相互融合,使中亚的伊斯兰教带有鲜明的地区特色和民族特色。最后,中亚的游牧与定居文化令各民族对伊斯兰教的接纳程度不同。中亚五个主体民族中,哈萨克族、吉尔吉斯族、土库曼族是游牧民族,伊斯兰教在这些民族中传播速度相对慢一些。作为定居民族的乌兹别克族和塔吉克族[13],接受伊斯兰教的程度要深得多,今天乌兹别克斯坦的宗教气氛也相对要浓厚得多。

中亚国家独立后,受到内外部因素的影响,社会思潮进入重构期,苏联时期已经建立起来的社会主义体制下的伊斯兰传统社会面临解体。与此同时,中亚国家独立,国门打开,中亚国家同样要接触到当前全球范围内正在发生传统社会解体的现实,它体现在基本社会结构、生活方式、传统思维、旧有价值观、人际关系的改变,这些因素对封闭已久的中亚传统社会的冲击力同样是强烈的。在解体和重构的过程中,无论在价值观方面,还是伊斯兰信仰方面,都出现了思想裂痕,这让宗教极端主义有机可乘,得以内外结合、滋生。从内部因素看发生了以下变化:

第一,政治与社会体制的转型加速传统部落或氏族社会的解体。在苏联时期,社会主义公有制与中亚传统部落有一定的相融合性,人的社会特性是作为单位的组成部分而非个体而存在的。中亚国家独立后,原有的集体制瓦解,制度的变化同时也在颠覆人的观念与基本生活传统,包括已经适应苏联政治体制的部落传统。中亚国家在旧有体制被颠覆的条件下还要建立新的政治制度与社会观念,各国政权尝试寻找适合本国国情的政治道路。在独立后的20余年间,中亚国家一直处于摸索阶段,进行了各种尝试和改变。这些变化对于原有的部落或氏族社会的冲击是具有破坏性的。新独立国家形成了新的利益集团,有的是在旧有的地域集团基础上形成的新利益集团,如乌兹别克斯坦的地域政治;有的由于国家制度的变化反而令部落政治增长,如吉尔吉斯斯坦保留着较为完整的部落结构,独立后并没有随着政治制度的变革而弱化,反而有强化的意识,这也是今天吉尔吉斯斯坦南北分离问题的一个主要原因。

第二,传统基层组织行政化,在社会管理方面的功能加强,但在情感交流、维系宗族关系等方面的功能在逐渐丧失。以玛哈拉为例,在古代的中亚,一个玛哈拉内部居住着没有血缘关系的居民,但是玛哈拉调解邻里矛盾、解决居民困难的作用比较突出,加强了玛哈拉内居民的和谐关系。乌兹别克斯坦在全国范围内建立玛哈拉组织,并赋予许多现代社会治理的新职能。这种改革对社会管理是有积极作用的。但是,从另一方面讲,传统的社会组织玛哈拉的行政化,甚至其中的很多工作人员属于国家公职人员,在一定程度上冲淡了玛哈拉区域内原有的社区居民间的情感联系。当代玛哈拉组织为人们解决的问题主要是一些现实问题,如失业、教育等,在精神建设方面是缺失的。玛哈拉工作人员对于区内发生的宗教极端思想传播问题,同样是采取与当事人谈话、排除极端主义活动的生硬方式,情感交流与精神重塑的工作是远远不够的。这也给西方国家抨击的机会,称玛哈拉只是政府用来控制居民思想的工具。

第三,传统的伊斯兰结构也在发生变化,受到外部伊斯兰世界更多的影响。中亚伊斯兰教主要是逊尼派,也受苏非主义的影响。在中亚国家独立后,中东的伊斯兰思想蜂拥而入,瓦哈比主义在中亚十分盛行。中亚传统的伊斯兰社会结构受其影响发生变化,家族观念被冲淡,大家族逐渐减少,出现更多的小家庭,家长制的传统结构弱化,出现更多的非传统伊斯兰组织。

中亚国家独立后传统社会与传统文化进入解体和重构时期,具有时代特征的民族新文化开始重构,这样的巨变对社会心理造成很大的冲击。民族传统与现代化国家治理有某种程度的冲突,对政治结构亦有影响,造成缝隙。中亚传统穆斯林需要重构精神内核,在精英阶层,需要寻找适应时代的新的价值观,同时新的价值观又应符合新独立国家的民族主义需求;平民群体在传统社会与传统文化解体过程中同样需要寻找新的信仰依托。然而这些道德需求与现实存在着巨大差距,同时,外部世界各种文化的冲击令中亚国家的文化趋于多元,包括西方文化、南亚、中东等地区的文化在中亚加强影响。这些现实推动着中亚伊斯兰激进主义的高涨。地区内宗教思想流派受到外来伊斯兰教思想的巨大冲击,发生复杂变化,结合民族主义、激进主义、新独立国家的政治思想等非宗教的思想观念以及与之相应的主张要求、行为活动,中亚的伊斯兰教开始发生演变,中亚的宗教极端思想者们开始要求普通穆斯林抛弃传统的民族和国家理念,灌输泛伊斯兰思想,强调中亚地区的穆斯林身份,强调建立统一的伊斯兰国家。

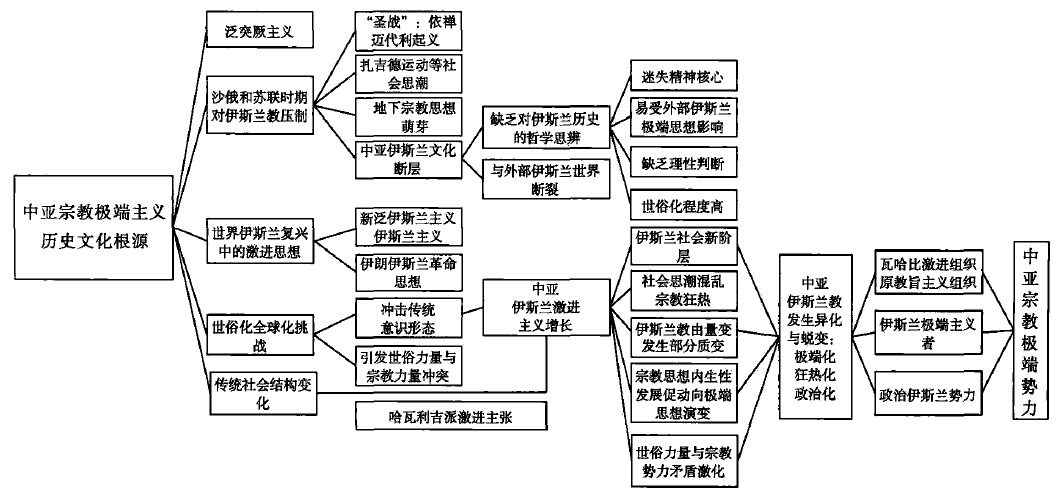

中亚伊斯兰极端主义产生的历史文化根源逻辑关系见下表:

纵观伊斯兰教在中亚的传入历史,可以发现伊斯兰教成为中亚各民族的主要信仰,是在权力争夺、文化冲突、民族形成、与外部世界发生联系的过程中实现的。在这个过程中,中亚各民族的多信仰、游牧习惯、苏联时期的无神论教育,又不断淡化伊斯兰教色彩,中亚穆斯林在伊斯兰传统方面的继承性赋予了鲜明的地域色彩和多民族特征:在某些地区,甚至伊斯兰文明并没有留下痕迹,而是继续流行其他宗教;在苏联时期,一些地区的无神论接受程度很深,而且受无神论教育成长起来的一代人,很难再回到伊斯兰世界中;在传统部落制度深厚的地区,强大的部落特征、民族习俗包容着伊斯兰传统,伊斯兰文化成为部落或民族的附属特性而并非起着主导作用。

从整个伊斯兰世界来看,虽然伊斯兰教在中亚实现了本土化,但到了近现代中亚地区却是游离于伊斯兰主流世界之外的,是被边缘化的伊斯兰地区。中亚的伊斯兰社会与主流伊斯兰世界被隔开了几个世纪,造成了“中亚伊斯兰文化断层”,令中亚伊斯兰教在近现代没有与外部伊斯兰民间社会思潮与社会运动同步,对近现代伊斯兰文化发展中的一些大问题缺乏思考,导致的伊斯兰文化发展缓慢、接受外部伊斯兰世界影响滞后。

中亚宗教极端主义产生的实质是中亚伊斯兰教复兴背景下的宗教异化与蜕变,是某些宗教政治家为谋取政治利益,令伊斯兰教发生偏离。在中亚国家独立前后,中亚伊斯兰复兴推动伊斯兰教在中亚发生量变与质变,在中亚伊斯兰复兴发生量变到一定程度时,宗教中的某种偏激情绪开始产生,一些宗教团体开始向社会政治领域演变,从而发生了部分伊斯兰教的质变。中亚伊斯兰思想在继“伊斯兰文化断层”之后开始内生性发展,这种内生性伸延又成为伊斯兰极端思想在中亚本土化的重要条件。

注释:

[1]〔英〕加文·汉布里主编:《中亚史纲要》,吴玉贵译,商务印书馆1994年版,第273~274页。

[2]Сания Сагнаева,Религиозно-оппозиционные группы в Кыргызстане:Хизб-ут-Тахрир,религиозный экстремизм в Центральной Азии:проблемы и перспективы,Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе Миссия в Таджикистане,Материалы конференции Душанбе,25 апреля 2002г.С.66.

[3]金宜久主编:《当代宗教与极端主义》,中国社会科学出版社2008年版,第165~166页。

[4]Двивенди Р.Нетрадиционные угрозы безопасности в Центральной Азии,Перспективы укрепления казахстанско-индийского партнерства,Алматы:КИСИ,2006.

[5]Акимбеков С.Ислам в Казахстане//Континент,2001,№19.С.23.

[6]Тукумов Е.В.Указ.соч.С.19.

[7]Мирсайитов И.Особенности политического ислама в Центральной Азии//Analyti,№3,2006.

[8]Тукумов Е.В.Религиозно-политический экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности стран Центральной Азии,Автореф.на соиск,ученой степ.к.полит.н,.Алматы.2004.С.10.

[9]周展等编著:《文明冲突、恐怖主义与宗教关系》,东方出版社2009年版,第229页。

[10]Harvey Cox,The Secular City,Macmillan Company,1965,p.17.

[11]李群英:《全球化背景下的伊斯兰极端主义》,中国政法大学出版社2007年版,第327页。

[12]Сур-это стержень,ось,луч,символ равновесия тела,души и духа.Бермет Маликова.Шаманизм в нашем городе.http://members.vb.kg/2011/03/18/nekak/1.html

[13]塔吉克人的生活方式分为两种,既存在高山游牧方式,也有定居农耕方式。不同地域的塔吉克族在生活习俗上存在差异。高山塔吉克人保持着较严格的排他性,很少与外族通婚,因此对于本民族文化的保持要更好一些。另外,在宗教文化方面,塔吉克人受拜火教的影响非常大,受萨满教的影响非常小,这与中亚其他四个主要民族不同。吴宏伟:《中亚民族传统社会结构与传统文化研究》,研究报告,2014年。

(责任编辑:向祖文)