【内容提要】 独联体地区安全问题具有较强的学理性和现实意义,但学术界尚缺少系统性研究,特别是对独联体地区安全的结构性研究[1]。本文以主权国家和区域性组织为分析视角,通过对其在独联体地区安全系统中的权力分配及其互动模式的分析,阐释独联体地区安全结构的主要特征。本文认为以主权国家为分析单元,独联体地区形成了以俄罗斯为核心的“伞”状安全结构;以区域性组织为分析单元,则呈现了集体安全组织、上合组织和北约“三足鼎立”的结构模式,这一结构具有非对称性、动态均衡性和相对稳定性的特征。

【关键词】 独联体;安全结构;互动模式

【作者简介】 王彦,1976年生,东北师范大学政法学院讲师、博士。(长春130024)

1991年苏联解体,独联体作为一个新的区域性安全体系诞生[2]。由于各国之间的“平等关系”原则取代了苏联时期的“等级制关系”原则,各国不同的安全诉求导致该地区“统一的、有序的安全机制”转变成“无政府状态”,后苏联空间的安全格局发生结构性变化。本文将独联体地区视为一个安全系统,探讨主要行为主体——主权国家及区域性组织在系统中的地位、作用与相互关系,剖析独联体地区形成了怎样的安全结构,有何特征,产 生的深刻根源是什么。

一 “安全结构”的概念及本文的分析视角

在国际关系研究中,“安全结构”的概念虽使用广泛,但缺少明晰的界定。本文从系统层次将“安全结构”界定为“某一体系内追求安全利益的主要行为体之间所构成的相互作用的态势或者权力分配关系”。其中,“主要行为体”是指对某一安全系统变化影响最大的单元,本文中不仅包括主权国家行为体,也包括区域性安全组织行为体[3]。其中,“安全”的概念侧重于传统的军事、政治安全。“结构”的概念借鉴沃尔兹的界定,即“结构是体系内单位的排列方式”[4]。“安全结构”产生于行为体追求安全利益的互动过程,其模式取决于主要安全行为体之间的力量分配方式。因此,本文考察的“安全结构”不仅强调行为体之间的力量分配,同时也关注行为体之间的互动方式。

本文对独联体地区安全结构的分析,以主权国家和区域性组织两个视角展开。以主权国家为分析视角,侧重分析独联体内主要国家行为体的权力分配方式和互动模式;以区域性安全组织为分析视角,则是通过区域内与区域外力量之间的互动,阐释国际力量对该地区安全产生的结构性影响。这两个分析视角是相辅相成的关系。主权国家之间的安全互动在一定层面上体现为区域性安全组织之间的斗争与合作。区域性安全组织之间的斗争与合作实质上是主导性国家之间竞争的主要载体和根本表现。

二 独联体地区安全结构——以主权国家为分析视角

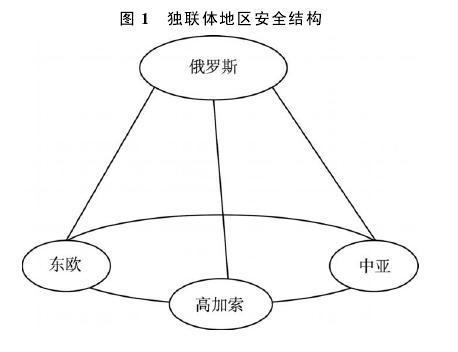

苏联解体后,新兴的主权国家之间的竞争与合作成为独联体地区安全结构的基础。以主权国家作为主要分析单元,独联体地区形成了以俄罗斯为核心的“伞”状分布结构的安全体系,其特点是以俄罗斯为核心的“中心化”的权力安排结构和单向性互动模式。

(一)“伞”状结构的主要行为体及其地缘分布

独联体的12个主权国家,可划分为四大地缘 政治板块:俄罗斯板块、东欧板块(乌克兰、白俄罗斯及摩尔多瓦)、高加索板块(格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚)[5]、中亚板块(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦)。俄罗斯处于独联体地缘政治中心,其领土曾涵盖整个独联体的广袤区域,奠定了当今独联体地缘政治结构的基础。东欧、高加索和中亚板块则以环绕方式列于俄罗斯周边,形成了俄罗斯与外部区域的缓冲地带。东欧板块,处于西方的基督教文明和东正教文明的过渡地带,是与俄罗斯的历史、文化与经济联系最紧密的地区。高加索板块位于俄罗斯南翼,资源丰富,地处黑海与里海之间的战略要地。中亚板块地处欧亚大陆腹地,民族、宗教关系复杂,被称作“破碎带”和“动荡弧线”。

(二)“伞”状结构的权力分析

独联体地区的“伞”状安全结构是以“中心化”的权力分配方式为基础构建的。在这一结构中俄罗斯具有超强实力,并对地区安全具有核心影响力。

表1 独联体各国领土、国民生产总值、军费开支比较

| 项目 | 领土(万平方公里) | 国内生产总值(2009)(百万美元) | 军费开支(2008)(百万美元) |

| 俄罗斯 | 1 707.54 | 1 230 726 | 58 600 |

| 白俄罗斯 | 20.76 | 48 984 | 831 |

| 乌克兰 | 60.37 | 113 545 | 4 811 |

| 摩尔多瓦 | 3.37 | 5 405 | 26.9 |

| 格鲁吉亚 | 6.97 | 10 737 | 1 038 |

| 阿塞拜疆 | 8.66 | 43 019 | 1 241 |

| 亚美尼亚 | 2.98 | 8 714 | 381 |

| 哈萨克斯坦 | 272.49 | 109 155 | 1 323 |

| 乌兹别克斯坦 | 44.74 | 32 817 | .. |

| 塔吉克斯坦 | 14.31 | 4 978 | 123 |

| 吉尔吉斯斯坦 | 19.85 | 4 578 | .. |

| 土库曼斯坦 | 48.81 | 19 947 | .. |

资料来源:国内生产总值数据参见世界银行2009年数据: http://siteresources. worldbank. org/DATASTA-TISTICS/Resources/GDP. pdf;军费开支数据参见:《SIPRI年鉴2009:军备、裁军和国际安全》,斯德哥尔摩国际和平研究所编,时事出版社2010年版,第287~299页。

从领土面积、国民生产总值及军费开支等指标来看,俄罗斯在独联体地区具有无以匹敌的国家实力(参见表1)。首先,从领土的广袤程度上看,俄罗斯是独联体国家中领土面积最大的国家,约占整个独联体面积(2 210万平方公里)的77%,而东欧、高加索和中亚板块则分别占3.82%、0.84%和18.11%。其次,从经济实力而言,俄罗斯也是独联体各国中最强的国家,其国内生产总值占独联体总额的75%。另外,从军费开支来看,也远远超过其他各国总和。

超强的国家实力使俄罗斯在独联体地区安全中具有核心影响力。主要表现在俄罗斯对独联体地区冲突的积极介入、保持在独联体地区广泛的军事存在以及对独联体边界的安全保障等方面。

首先,俄罗斯积极介入独联体地区的安全热点问题。苏联解体后,独联体部分地区爆发了民族、种族、领土冲突,例如,摩尔多瓦的地区冲突、塔吉克斯坦的内战、格鲁吉亚的阿布哈兹、南奥塞梯冲突、亚美尼亚和阿塞拜疆之间的纳—卡冲突等,俄罗斯积极介入的政策,成为冲突的主要调节力量,加强了对独联体的影响力(参见表2)。

表2 俄罗斯对独联体地区冲突的介入状况分析(1991~2010)

| 冲突 | 爆发时间及原因 | 俄罗斯的介入状况 |

| 摩尔多瓦地区冲突 | 1992年摩尔多瓦境内德涅斯特河左岸地区宣布独立,随后摩尔多瓦当局与其发生武装冲突。 | 1992年7月,俄、摩组成混合维和部队,签订了和平解决左岸冲突的原则协议。 |

| 塔吉克斯坦内战 | 1992年5月塔吉克斯坦国内爆发武装冲突。 1997年签署《关于在塔吉克斯坦建立和平与民族和睦总协定》,内战结束。 | 1992年11月,俄、乌、哈、吉四国达成维和协议,俄201部队进驻塔吉克斯坦。 |

| 阿布哈兹冲突 | 1992年7月格鲁吉亚境内阿布哈兹地区宣布独立,引发格鲁吉亚中央政府与阿布哈兹当局之间的武装冲突。 | 1994年5月格鲁吉亚与阿布哈兹达成停火协议,俄军以独联体维和部队的名义进驻阿布哈兹。 |

| 南奥塞梯冲突 | 1991年1月南奥塞梯地区宣布独立,引发与格鲁吉亚政府之间的武装冲突。1992年6月实现停火。2008年8月,格军队进入南奥塞梯控制区,格俄爆发直接冲突。 | 1992年6月,俄、格和南奥塞梯、北奥塞梯四方达成停火协议,组成混合维和部队。2008年8月12日冲突各方签署了六项原则协议。 |

| 纳—卡冲突 | 纳戈尔诺-卡拉巴赫是以亚美尼亚人为主体的阿塞拜疆的自治州。苏联解体后,该地区归属问题引起阿亚两国之间的冲突。 | 1994年5月,在俄罗斯的主持下阿、亚与纳卡三方谈判,签署停火协议。2008年11月,俄、阿、亚三方签署和平解决纳-卡问题的声明。 |

其次,俄罗斯在独联体地区保持了广泛的军事存在。一般而言,一个国家的海外军事存在代表其地缘政治策略及其军事实力影响的范围。俄罗斯在独联体地区的军事存在大体上可以分为三类:军事基地、军事设施和维和力量,包括在乌克兰塞瓦斯托波尔的海军基地、在吉尔吉斯斯坦坎特的空军基地,在亚美尼亚和塔吉克斯坦的两个陆军基地以及在白俄罗斯、阿塞拜疆等国租用的导弹预警雷达站等军事设施[6]。此外,俄在阿布哈兹、南奥塞梯、德涅斯特河沿岸还驻有维和部队 (参见表3)。目前俄罗斯在独联体国家除土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外都有相应的军事存在,表明其影响力覆盖了独联体的大部分区域。

另外,俄罗斯还承担了部分独联体边界保障任务。苏联解体后,统一的苏联国防体系被破坏,很多独联体国家没有足够的军事实力、技术与人员建立独立完整的国防系统,因而依赖于俄罗斯军队对其边界的安全保障。1993年8月,俄罗斯与中亚四国(不含土库曼斯坦)签署《边界不可侵犯宣言》,强调为保证它们的共同边界,可采用包括军事手段在内的反击措施。1994年4月,俄罗斯与亚美尼亚和中亚五国签署了《保卫独联体外部边界条约》[7]。俄罗斯成为保卫这些国家边界的核心力量,亚美尼亚、塔吉克斯坦等国的边界至今还是俄罗斯军队驻守。

表3 俄罗斯在独联体国家主要的军事存在

| 类别 | 名称 | 成立背景及主要功能 | 所在地 |

| 军事基地 | 黑海舰队海军基地 | 1783年创建,根据俄乌协议,俄在2017年前有权使用,是俄控制黑海的重要战略基地。 | 乌克兰(克里米亚) |

| 第102军事基地 | 1995年3月,俄亚签署建立军事基地的协议,主要功能是保障俄罗斯的南翼安全。 | 亚美尼亚(久姆里) | |

| 第201军事基地 | 建于2004年10月,由部署在塔吉克斯坦的俄罗斯201摩托化步兵师改编。 | 塔吉克斯坦(杜尚别) | |

| 第999空军基地 | 2003年9月俄吉签署建立军事基地的协议。主要功能为保障中亚安全和反恐提供空中支援。 | 吉尔吉斯斯坦(坎特) | |

| 军事设施 | “伏尔加”导弹袭击预警雷达站 | 2002年建成。主要用于搜索弹道导弹和太空目标,监视在北大西洋和挪威海活动的潜艇。 | 白俄罗斯(巴拉诺维奇) |

| “安泰”海军通信雷达站 | 是俄海军重要通信站,主要处理在世界各大洋中活动的俄海军核潜艇发回来的信号。 | 白俄罗斯(维列伊卡) | |

| 加巴拉雷达站 | 是世界上最大的雷达系统之一,覆盖地区涉及印度洋、中东和北非的大部分地区。 | 阿塞拜疆(加巴拉) | |

| 巴尔哈什雷达站 | 1974年第一套“第聂伯河”预警雷达在巴尔喀什地区建成并交付使用。 | 哈萨克斯坦(巴尔哈什) | |

| 拜科努尔航天发射基地 | 苏联航天发射功能最齐全的发射基地,可发射各种卫星以及航天飞行器。 | 哈萨克斯坦(拜科努尔) | |

| 维和部队 | 俄军战役集团 | 主要任务是维和及保护俄第14集团军留下的庞大军火库。 | 摩尔多瓦(德涅斯特河沿岸) |

| 集体维和力量 | 1994年6月21日,根据《停火与分离冲突双方协议》进驻阿布哈兹冲突地区。 | 格鲁吉亚(阿布哈兹) | |

| 联合维和部队俄罗斯营 | 1992年6月,根据《格鲁吉业—奥塞梯冲突调整原则》进驻南奥塞梯地区。 | 格鲁吉亚(南奥塞梯) |

资料来源:根据МихаилЛукин,ВсеРоссийскиебазы,“Власть”21.05.2007;АлександрИашвили,Дмитрий Литовкин,Семьбазпопериметру,“Известия”15.03.2005等相关资料整理。

(三)“伞”状结构的安全互动模式分析

独联体地区安全系统中,虽具有较多的行为体,但并未形成复杂的网络化的互动模式,各国的安全战略紧紧围绕着与俄罗斯的关系展开。具有单向性特征。

以是否加入集体安全条约组织(以下简称集安组织)为界,独联体各国的安全互动表现出“亲 俄罗斯”和“去俄罗斯”两极化的安全战略取向。由于集安组织是具有排他性的军事政治同盟,其成员国不仅“不能参加某种军事同盟或者反对其他成员国的国家集团以及行动”[8],而且需要“协商和协调在国际和地区安全问题上的组织立场”[9],因此,是否加入集安组织,从根本上决定了各国的安全战略取向[10]。

作为集安组织成员国的白俄罗斯、亚美尼亚和中亚四国[11]对俄罗斯有较为强烈的安全依赖性,是独联体安全结构中的“亲俄罗斯化”倾向较为强烈的国家。其中,白俄罗斯与俄罗斯是安全领域合作最紧密的国家。1999年10月两国签署了《组建两国地区联合军队协定》,双方开始建立联合作战部队及相应的指挥机构。2009年2月,在莫斯科召开的俄白联盟国家最高委员会上签署了《白俄罗斯和俄罗斯统一地区防空体系协定》,标志着俄白军事安全合作的进一步深化[12]。亚美尼亚一直是俄罗斯坚定的盟友,也是目前高加索地区唯一的集安组织成员国。其在许多领域,特别是纳—卡冲突问题上依赖俄罗斯的协助,因此,无论是现政权,还是反对派都执行“亲俄”政策。1997年8月俄亚签署《友好合作与军事援助条约》,两国建立起实质上的同盟关系[13]。2010年8月两国签署了关于修订1995年俄罗斯驻亚美尼亚军事基地的条约议定书,久姆里军事基地的驻扎期限延长为49年,俄亚同盟关系进一步巩固。

中亚是独联体内相对不稳定的地区,内部被民族与宗教冲突困扰,外部处于阿富汗、车臣、高加索等不稳定地区的环抱之中。极端宗教主义、恐怖主义和民族分离主义威胁着该地区的安全。中亚国家经济与军事实力的相对落后,决定了其对俄罗斯较强的安全依赖。尽管如此,中亚国家与俄罗斯的关系仍存在一定差异。其中,乌兹别克斯坦是中亚国家中离心倾向较强的国家,为争夺在中亚的主导权,反对俄罗斯对中亚的安全干涉[14],曾于1999年宣布退出集安组织,但在安集延事件后,乌美关系恶化,乌兹别克斯坦又重新加入到集安组织,表明其国家安全战略向“亲俄罗斯化”方向发展。

相对而言,游离在集安组织之外的乌克兰、摩尔多瓦、格鲁吉亚和阿塞拜疆,在安全战略上去“俄罗斯化”倾向比较强烈。这些国家均对俄罗斯主导的独联体地区安全机制持反对态度,但各国与俄罗斯的关系又有所不同。其中,乌克兰与俄罗斯的关系最为复杂。一方面两国同属斯拉夫民族,拥有几百年割不断的历史情结和经济联系,另一方面乌克兰又不甘当“小俄罗斯”,两国关系总是陷入冲突与合作之间的摇摆[15]。摩尔多瓦与俄罗斯在德涅斯特河沿岸地区问题上的激烈分歧,导致其去俄倾向日益明显。格鲁吉亚反对俄罗斯对南奥塞梯和阿布哈兹分离主义的支持。2008年8月格俄战争后,两国处于敌对状态。而阿塞拜疆质疑俄罗斯在解决纳—卡冲突问题上偏袒亚美尼亚,两国关系陷于僵持[16]。这四个在安全上处于“灰色地带”的国家成立了“古阿姆”组织,但由于其自身力量的弱小、成员安全需要的差异性,难以成为高效的安全组织,根本无力与俄罗斯抗衡[17]。

需要强调的是,对于新独立的主权国家而言,俄罗斯既是安全的“保护者”,同时也是国家主权 独立的“威胁”。正是在这种矛盾的考量下,无论是“亲俄罗斯化”,还是“去俄罗斯化”都维持在一定的限度之内。例如,中亚各国在军事方面寻求俄罗斯的保护,但又通过发展与北约、中国、土耳其等国的关系,对俄罗斯构成一定的制衡。而乌克兰至今未跨出加入北约的实质步骤,可见其“去俄罗斯化”也保持在俄罗斯能够接受的限度内。

三 独联体地区安全结构——以区域性组织为分析视角

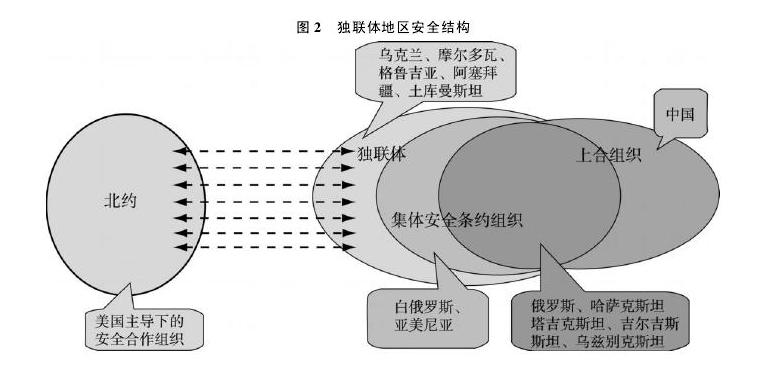

任何一个区域性的安全系统都不是封闭的,安全结构的产生、形成和发挥作用不仅依靠区域内的主要安全行为体的权力安排,其与外部世界 的互动也发挥关键性的影响作用。由于区域外主要安全行为体对地区安全结构发挥影响作用主要通过区域性组织来实现,以区域性组织作为分析单元,独联体地区安全系统呈现了集安组织、上合组织和北约“三足鼎立”的权力分布结构,并形成了非结盟、非对抗的互动模式。

(一)“三足鼎立”结构的主要行为体及其地位分析

在独联体地区安全结构中,集安组织、上合组织、北约是主要的区域性国际组织行为体。从地缘分布上来看,集安组织处于中心位置,而上合组织和北约环绕于集安组织两翼。

图2 独联体地区安全结构

集安组织是独联体内主要的区域性组织行为体。尽管该地区还存在其他区域性或次区域性组织,例如独联体、“古阿姆”等,但未能构成独立的一极。独联体虽然是主要的区域性组织,但由于区域内各国安全战略取向两极化,导致其成为各国的协商性机制,未能成为影响地区安全的核心力量。“古阿姆”虽然也强调在安全领域合作,但由于成员国弱小、安全利益互补性差,对独联体地区安全的影响力有限。相对而言,集安组织是独联体内最有效率的安全机制。该组织不仅具有比较完备的合作机制,而且具有供支配的武装力量,对地区热点问题进行维和行动。

上合组织是对独联体地区安全具有重要影响的半区域性组织[18]。该组织中,除中国外均为集安组织成员国。尽管两者在成员国范围上具有较大的重合之处,但由于中国的加入,赋予了上合组织不同于集安组织的作用,进而成为影响独联体地区安全结构的独立的一极[19]。

北约是对独联体地区安全结构具有关键性影响力的区域外安全组织。从地缘上看,北约成员国虽未扩展到独联体地区,但该组织通过与区域内国家发展军事安全关系,如推行“和平伙伴关系计划”,与集安组织展开激烈的竞争,成为影响独联体地区安全的关键性一极。

(二)“三足鼎立”结构的安全影响力分析

集安组织、上合组织和北约在地区安全结构中的地位不同,其安全影响力也存在明显不同,本文从影响方式、影响范围和影响力大小对其进行分析(参见表4)。

表4 区域性组织对独联体地区安全结构的影响力比较

| 集安组织 | 上合组织 | 北约 | |

| 影响方式 | 直接介入 | 直接介入 | 间接介入 |

| 影响范围 | 全局性 | 局域性 | 局域性 |

| 影响力大小 | 主导性 | 有限性 | 有限性 |

从影响方式来看,集安组织、上合组织属于区域内和半区域内的行为体,因此其对地区安全的影响更为直接,例如集安组织对区域内的维和行动参与、上合组织在中亚的反恐合作等。而北约 作为区域外的行为体,一般通过较为间接的方式对地区安全结构发挥影响,例如通过发展独联体国家与北约的合作伙伴关系,实现其对地区安全的影响。

从影响范围来看,集安组织对独联体地区安全具有最为广泛的影响力。其影响力不仅局限于该组织的成员国,而且对独联体内的其他国家也具有一定程度的影响。因此,集安组织对独联体地区安全结构的影响具有全局性、基础性。上合组织的主要功能在于维护中亚地区的和平与稳定,特别是在中亚进行反恐行动,其影响力范围尚不涉及独联体的东欧和高加索板块。因此,上合组织对独联体地区的影响是局域性的。北约处于 独联体区域外,但其影响力的发挥具有渗透性的特征,影响范围有限。

从影响力大小来看,尽管受到来自北约的挑战,但集安组织对地区安全的影响仍是主导性的,表现为独联体“去俄罗斯化”国家目前还未有加入北约的可能性。上合组织对该区域的安全影响范围是局域性的,影响力有限。

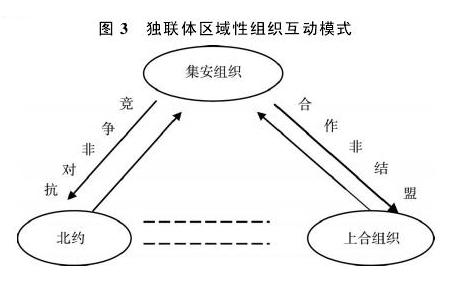

(三)“三足鼎立”结构的互动模式

在独联体地区的安全系统中,集安组织、上合组织和北约的互动模式呈现了非结盟、非对抗性特征。其中集安组织与北约之间的互动是竞争而非对抗性的,集安组织与上合组织之间的互动具 有合作但非结盟的性质,北约与上合组织因组织目标、功能和差异,未形成明显的互动关系。

集安组织与北约在较大程度上呈现了竞争性互动关系,这是由两者均为“排他性的军事同盟”的根本性质所决定的[20]。无论是集安组织还是北约,均规定了“集体防御”的职能,导致了两者在地区安全中“零和”性竞争关系的产生[21]。突出表现在独联体国家在是否加入北约的问题上的竞争。集安组织在地区安全结构中仍发挥主导性作用。但集安组织与北约的关系完全不同于冷战时期华约与北约两大阵营间的对抗关系。冷战时期基于意识形态分歧形成的对抗性军事同盟已不复存在,北约与大部分集安组织成员国之间的“和平伙伴关系”,使严格意义上的军事对抗缺少了必要的前提,集安组织的所有国家,包括俄罗斯在内,都不希望重蹈冷战的覆辙。

与集安组织和北约之间的竞争关系不同,集安组织与上合组织之间的合作性更为突出。在维护地区安全,特别是中亚地区安全问题上,两者利益共同点大于分歧。双方共同的安全目标,如反恐、边境争端解决等,为两者的合作奠定了基础。2007年集安组织与上合组织签署了合作备忘录,以正式文件的形式确定了共同的合作目标与 方向[22]。

需要强调,上合组织与集安组织在根本性质上的差异,决定了两者之间不可能形成传统意义上的同盟关系。首先,上合组织秉承“互信、互利、平等、协商,尊重多样文明、谋求共同发展”的理念,它自身不是“军事同盟”,也不可能与其他国家或国际组织形成同盟关系[23]。其次,上合组织所坚持的“不结盟、不对抗”原则[24],决定了两大组织之间不可能形成同盟关系。再次,上合组织最根本的任务是提升成员国之间的互信,降低军事对抗和反恐[25]。因此,上合组织是旨在保障区域内安全稳定的内向型组织,这与集安组织和北约的 针对“外部威胁”的外向型特点完全不同。因此,上合组织与集安组织只能是合作关系,而不可能形成军事同盟。

四 独联体地区安全结构的主要特征

基于以上对独联体内主要安全行为体的权力分配和互动模式的分析,其结构呈现了非对称性、动态均衡性和相对稳定性的特征。

(一)非对称性

所谓“非对称性”是指独联体地区安全系统中主要行为体(区域内的主权国家)的权力分配不均衡状态,体现在俄罗斯与其他独联体国家在国家实力、国际影响力和相互依赖程度上的非对称性。具体表现在,俄罗斯具有超强实力和地位,而其他国家实力相对弱小。其他独联体国家对俄罗斯的经济与安全依赖十分强烈。虽然俄罗斯也依赖各独联体国家成为其安全的缓冲带,但相对国家本身的生存而言,其他国家对俄罗斯的依赖更具脆弱性和敏感性。因此,独联体地区的安全结构呈现非对称性的特点。

(二)动态均衡性

所谓“动态均衡性”是指在独联体地区的权力结构虽然呈现非对称性特征,但是由于区域外的国际力量以国际组织的身份对这一地区的安全结构施加影响,从根本上改变了区域内权力分配的不对称性,使这一体系呈现出大体均衡的状态。但这一“均衡性”处于动态的变动中。例如集安组 织与北约对乌克兰和格鲁吉亚的争夺,不仅取决于国内政治势力的较量,而且也受到来自地区内外的政治力量影响,处于动态进程中,但总体上表现出均衡的态势。

(三)相对稳定性

所谓“相对稳定性”特征包含两个层面的意义:首先,这一安全结构具有一定的稳定性。苏联解体后,该地区并没有爆发类似南斯拉夫解体后形成的大规模的武装冲突,整个地区在近20年的时间内保持了一定程度的稳定。其次,这种稳定性是相对的。独联体内主权国家内部存在民族种族冲突,主权国家之间错综复杂的历史与现实关系,也导致一定程度的动荡,但被限定在一定的范 围之内。独联体地区之所以能够保持相对的稳定性,从根本上是因为构成该系统的主要行为体权力分布的相对均衡性。

结论

本文从主权国家和区域性组织两个分析视角探讨了独联体地区安全结构的构成及主要特征。本文认为,以主权国家为分析视角,独联体地区的安全系统呈现了以俄罗斯为核心的“伞”状分布结构,以区域性组织为主要分析单元则呈现了集安组织、北约和上合组织的“三足鼎立”的分布结构。这一结构具有“非对称性”、“动态均衡性”和“相对稳定性”特征。独联体地区安全结构形成是内外因共同作用的结果。苏联解体后,独联体地区安 全的权力格局从一元向多元化转变、价值信仰体系的分裂、区域内部利益冲突的显化是其内在动因;大国力量对地区影响力的角逐、作为地区安全载体的区域性组织的竞争与合作是这一结构形成的外生动因。

〔本文系东北师范大学哲学社会科学青年基金资助项目的阶段性成果。项目编号为08QN008〕

(责任编辑 陆齐华)

注释:

[1]学术界关于独联体地区安全问题的研究成果呈现以下特点:从研究主体上,侧重于对地区安全的主要国家行为体,如俄罗斯、乌克兰等主要国家的安全问题的研究,缺少对于地区安全的全局性、系统性的研究成果。从研究内容上,侧重于对一些现实性问题的探索,如独联体地区维和行动、恐怖主义、地区分离主义、地区冲突协调等问题,迄今为止,尚未见从结构性视角探讨独联体地区安全问题的系统性研究成果。

[2]一般而言学术界在以下两个层面上使用“独联体”这个概念。一是指区域性国际组织,即独立国家联合体(СНГ)。成员国有:俄罗斯联邦、白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、亚美尼亚、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦。

另一个层面是在地缘政治上使用这一概念。指代苏联解体后,原苏联范围内除波罗的海三国外的区域。在土库曼斯坦、格鲁吉亚宣布退出独联体之前,两者指代的区域在地理上是重合的。两国退出后,作为区域性国际组织的独联体,其所包含的主权国家小于作为地缘政治意义上的独联体。本文的“独联体”是指地缘政治的概念,包含着原苏联时期除波罗的海三国外的12个加盟共和国的区域。

[3]有学者将“安全结构”界定为“在某个国际体系内,由核心行为体——主权国家在追求安全目标的过程中制定的安全政策形成的相互作用的方式(pattern),这样的‘方式’是体系内各行为体之间相互作用的前提,也是各行为体的行为与期待的结果。”参见韩献栋《朝鲜半岛的安全结构》,中国社会科学出版社2009年版,第149页。

[4]华尔兹的结构理论以无政府状态为基本分析前提,认为国际政治的结构由单元间的力量分配来界定,将行为体的互动排除在“结构”的概念之外。参见〔美〕肯尼思·华尔兹《国际政治理论》,上海人民出版社2003年版,第118~132页。

[5]本文中高加索板块主要是指南高加索(或称外高加索)区域,包括格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚三个国家。

[6]俄罗斯在格鲁吉亚巴统和阿哈尔卡的第12军事基地和第62军事基地于2007年撤离。

[7]参见郑羽主编《独联体十年——现状·问题·前景(下册)》,世界知识出版社2002年版,第419页。

[8]Договороколлективнойбезопасности,статья1,Т.А.ШаклеинаВнешняяполитикаибезопасностьсовременнойРоссии 1991~2002, [C].M:РОССПЭН,2002.с.311.

[9]Устав Организации Договора о коллективной безопасности,Статья9. http://www. dkb. gov. ru/start/index.htm

[10]《集安组织宪章》第7条规定:“为实现组织目标,成员国需要为建立其框架内有效的集体安全体系而采取共同的措施,以 创建联盟(地区)的军事集团(军事力量)和管理机构、军事设施以及为其培养武装力量的军事干部和专家和保障其所必需的武器装备和军事技术。”参见УставОрганизацииДоговорао коллективнойбезопасности. http://www. dkb. gov. ru/start/index.htm

[11]土库曼斯坦于1995年12月被联合国授予中立国地位,不参加任何具有军事政治目的的国家集团,奉行中立化的外交方针。

[12]独立之初白俄罗斯执行“中立化”的对外政策。1993年4月9日,在军方、军工综合体和保守主义政治势力的压力下,白俄罗斯加入集体安全条约,开始与俄罗斯的一体化进程建立了实质性的军事同盟关系。参见:ИринаПимошенко.Белорусско-российскиевоенныеотношения:отнейтралитетадоколлективной безопасности//Белорусский журналмеждународногоправаи международныхотношений.2001№3.

[13]ЕрмолинВладимир.НеГрузиейединой.Военное присутствиеРоссиивЗакавказьепродолжается//Известия. 28 апреля2000.

[14]乌兹别克斯坦反对俄罗斯在塔吉克斯坦驻军及与塔进行军事合作,反对在吉尔吉斯斯坦建立新军事基地。

[15]乌克兰国内东部俄语地区居民更加倾向与俄罗斯发展较为紧密的关系,而西部天主教地区的居民则更希望与西方发展较为紧密的关系。由于乌克兰国内形成了在安全战略取向上相互对立的东西两个部分,导致乌俄关系不断出现摇摆和震荡。参见:В.Грабовки.ЕвропейскийсоюзиевропейскиестраныСНГ.М.2002,c.166.

[16]阿塞拜疆1993年加入到集安组织,试图希望在调解亚美尼亚的纳-卡冲突时获取有利地位,但在俄亚建立了实质性的同盟关系以后,阿塞拜疆退出集安组织。

[17]“古阿姆”是由格鲁吉亚、乌克兰、阿塞拜疆和摩尔多瓦四国于1997年成立的非正式地区联盟,乌兹别克斯坦曾于1998年加入,2005年退出这一组织。2006年5月在基辅举行的古阿姆峰会上,该组织更名为民族选择共同体。

[18]上合组织前身是由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦为“共同磋商和解决边境地区的稳定、信任、裁军问题”形成的“上海五国”会晤机制,该机制是在1996年和1997年分别于上海和莫斯科签署的关于在边境地区加强军事领域信任和关于在边境地区相互裁减军事力量两个协定的基础上发展起来的。2001年改组为上海合作组织。目前该组织的成员国中包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。参见《上海合作组织成立宣言》(2001-6-15)http://www.sectsco.org/CN/show.asp? id=100

[19]需要强调的是上合组织不是单纯的安全性组织,但维护地区安全目前仍是该组织的核心任务。上海合作组织的地区安全合作机制主要包括军事信任与边界解决机制和地区反恐机制。

[20]参见王彦《独联体集体安全条约组织安全合作模式分析》,载《外交评论》(外交学院学报)2007年第5期。

[21]《集体安全条约》规定:“成员国不能参加某种军事同盟或者反对其他成员国的国家集团以及行动。”“如果任何一个缔约国的安全、领土完整和主权受到威胁,其他缔约国当立即协调立场,并采取措施消除产生的威胁。”“如果某一成员国遭受来自某一国家或国家集团的威胁,那么这将被视作对条约成员国全体成员的侵略。根据联合国宪章第51条的规定行使集体防御的权利,向受侵略国提供包括军事援助在内的必要援助,并用这些国家所拥有的各种手段援助受难国。”Договор коллективной безопасности,статья1статья2статья4,Т.А.ШаклеинаВнешняя политикаибезопасностьсовременнойРоссии1991~2002, [C].M:РОССПЭН,2002.с.311~312.《北大西洋公约》也有此类性质的规定,其第五条强调对一个成员国的袭击被视为对所有成员国的袭击。

[22]文件强调上合组织与集安组织在“维护地区和国际安全与稳定;打击恐怖主义;打击跨国有组织犯罪等领域合作”。《上 海合作组织秘书处与集安组织秘书处谅解备忘录》(2007-10-5)。参见上海合作组织官方网站http://www.sectsco.org/CN/show.asp? id=177

[23]上合组织的相关文件不含有建立军事同盟的条款,也不具有军事同盟作战所必需的常设的联合指挥机构。

[24]上合组织遵循“相互尊重独立、主权和领土完整,互不干涉内政,互不使用或威胁使用武力。所有成员国一律平等;平等互利,通过相互协商解决所有问题;奉行不结盟、不针对其他国家和组织及对外开放原则”。参见《上海合作组织宪章》(2002-6-15)http://www.sectsco.org/CN/show.asp? id=162

[25]上合组织的基本宗旨和任务是“加强成员国间的相互信任和睦邻友好;发展多领域合作,维护和加强地区和平、安全与稳定,推动建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序;共同打击一切形式的恐怖主义、分裂主义和极端主义,打击非法贩卖毒品、武器和其他跨国犯罪活动,以及非法移民”等方面。参见《上海合作组织宪章》(2002 - 6 - 15) http://www. sectsco. org/CN/show.asp? id=162